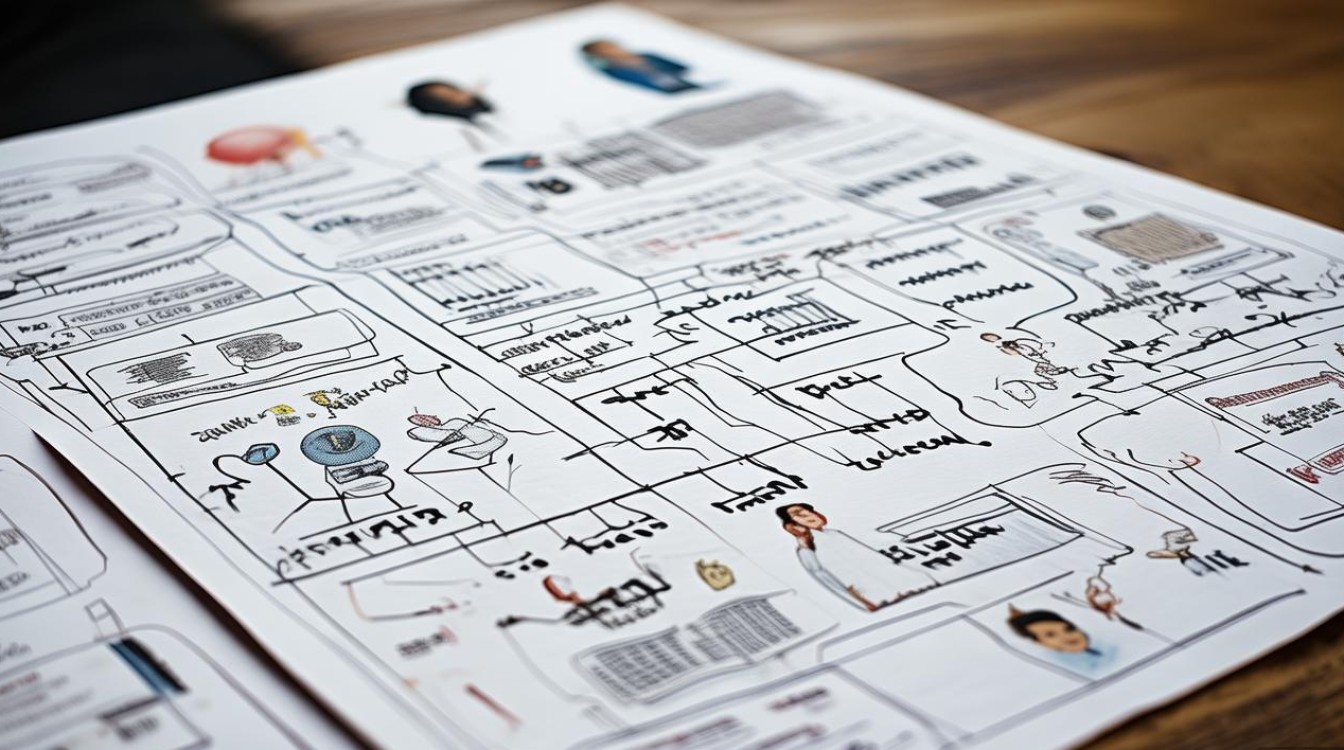

校园裸贷 思维导图

中心主题:校园裸贷

定义与本质

- 核心定义:

- 指针对在校学生,以手持身份证的裸体照片或视频作为“抵押”或“担保”的高利贷。

- 本质是披着“贷款”外衣的违法犯罪行为和网络敲诈勒索。

- 主要特征:

- 目标人群: 主要针对有超前消费需求、防范意识薄弱、急需用钱的大学生。

- “抵押物”: 裸照/裸体视频,极具隐私性和胁迫性。

- 高利率: 通常远超国家法定保护利率,利滚利,债务雪球般增长。

- 非法催收: 采用“爆通讯录”、“P图侮辱”、“上门骚扰”、“威胁恐吓”等软暴力或暴力手段。

运作模式与流程

- 第一步:诱饵投放

- 渠道: 社交媒体(QQ、微信、抖音)、校园论坛、小广告、熟人介绍。

- 话术: “无抵押、秒到账、低利息”、“学生专属、轻松借钱”。

- 第二步:申请与“抵押”

- 申请: 线上填写简单信息,无需征信审核。

- “抵押”: 要求借款人拍摄裸照/视频,手持身份证,并说出自己的姓名、学校、专业、家庭住址、联系方式等个人信息。

- “契约”: 要求录制一段承认借款金额、并同意“违约则公开裸照”的语音或视频。

- 第三步:放款与“滚雪球”

- 初期放款: 放一笔小额贷款(如几千元)。

- 制造违约: 以各种名目收取高额“手续费”、“管理费”、“逾期费”,导致借款人迅速“违约”。

- 利滚利: 将违约后的高额利息计入本金,进行二次放贷,债务呈指数级增长。

- 第四步:暴力催收

- 初期: 电话、短信骚扰。

- 中期: “爆通讯录”(联系借款人父母、老师、同学),进行言语羞辱。

- 后期: 利用P图技术将借款人的裸照与不良信息合成,在网络上大规模传播,或直接发送给其家人和朋友,进行精神胁迫。

主要危害

- 对受害者个人:

- 精神摧毁: 巨大的心理压力、恐惧、羞耻感,导致抑郁、焦虑,甚至自杀。

- 学业中断: 无法正常学习生活,被迫退学。

- 经济损失: 债务越滚越大,家庭被拖垮。

- 名誉扫地: 裸照泄露导致个人声誉和社会关系彻底崩塌。

- 对家庭:

- 家庭破碎: 家人为还债耗尽积蓄,甚至举债,家庭矛盾激化。

- 精神重创: 父母承受巨大精神痛苦和羞辱。

- 对校园与社会:

- 败坏校风: 严重破坏校园的和谐与稳定。

- 引发犯罪: 可能诱发盗窃、卖淫等其他违法犯罪行为。

- 社会信任危机: 助长不良社会风气,破坏社会诚信体系。

成因分析

- 个人层面:

- 消费观念扭曲: 盲目追求名牌、电子产品,存在超前消费、攀比消费心理。

- 金融知识匮乏: 对贷款利率、法律风险等缺乏基本认知。

- 防范意识薄弱: 轻信网络信息,缺乏对个人信息保护的意识。

- 心理脆弱: 面对困难时,选择逃避而非求助,容易陷入圈套。

- 社会层面:

- 监管存在漏洞: 对网络借贷平台的监管不够完善,给非法平台可乘之机。

- 校园金融教育缺失: 学校缺乏对学生进行系统、有效的财商和法治教育。

- 不良社会风气影响: “享乐主义”、“拜金主义”等价值观对青少年产生负面影响。

防范与应对措施

- 个人如何防范:

- 树立正确消费观: 理性消费,量入为出,不攀比、不盲从。

- 学习金融知识: 了解合法借贷渠道(如国家开发银行助学贷款、正规银行消费贷),认清高利贷的危害。

- 保护个人信息: 绝不泄露个人隐私,绝不拍摄、传播任何可能威胁自己的影像资料。

- 警惕网络陷阱: 对“无抵押、低利息”的广告保持高度警惕。

- 若不幸陷入,如何应对:

- 第一步:立即停止还款! 不要再陷入利滚利的陷阱。

- 第二步:坚决不妥协! 不要因恐惧而支付任何“平息费”或“保密费”。

- 第三步:立即保存证据! 保留所有借款记录、催收短信、通话录音、对方信息等。

- 第四步:果断报警! 立即向公安机关报案,这是最有效、最根本的解决途径。

- 第五步:向信任的人求助! 立即告知父母、老师或学校保卫处,寻求帮助和支持,不要独自承受。

- 学校与家庭的责任:

- 学校: 加强金融知识、法治教育和心理健康教育;建立预警和干预机制;畅通求助渠道。

- 家庭: 加强与孩子的沟通,关注其消费动态和心理状态;引导孩子树立正确的价值观。

法律法规与求助途径

- 相关法律法规:

- 《中华人民共和国刑法》:

- 第175条: 高利转贷罪。

- 第293条: 寻衅滋事罪(针对催收过程中的软暴力)。

- 第274条: 敲诈勒索罪。

- 第363条: 制作、传播淫秽物品牟利罪(针对传播裸照行为)。

- 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》: 明确借贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率(LPR)四倍的部分,法院不予支持。

- 《中华人民共和国刑法》:

- 求助途径:

- 报警电话:110

- 全国青少年维权和心理咨询服务热线:12355

- 学校保卫处、学生处、心理咨询中心

- 家长

校园裸贷是一个集高利贷、敲诈勒索、侵犯隐私于一体的严重社会问题,它利用了学生的弱点,造成了毁灭性的后果,唯一的应对之道是:坚决远离,提高警惕,一旦遭遇,立即报警求助!