《思维导图丛书》心得:不止于工具,更是一场思维的革命

接触思维导图之初,我以为它仅仅是一种“美化笔记”的技巧,当我系统性地阅读了东尼·博赞的《思维导图丛书》后,我才深刻地认识到,这不仅仅是一套方法,更是一场关于如何思考、如何学习、如何创造的根本性革命,这套书就像一位向导,引领我走出了线性思维的迷宫,进入了一个充满无限可能的、放射状的思维宇宙。

以下是我从这套丛书中提炼出的几点核心心得:

破除线性思维:从“一条线”到“一张网”

我们从小被教育用“一、二、三”来思考和记录,这是一种线性的、逻辑严密的思维模式,它适合处理有明确顺序和因果关系的问题,但往往会扼杀联想和创造力。

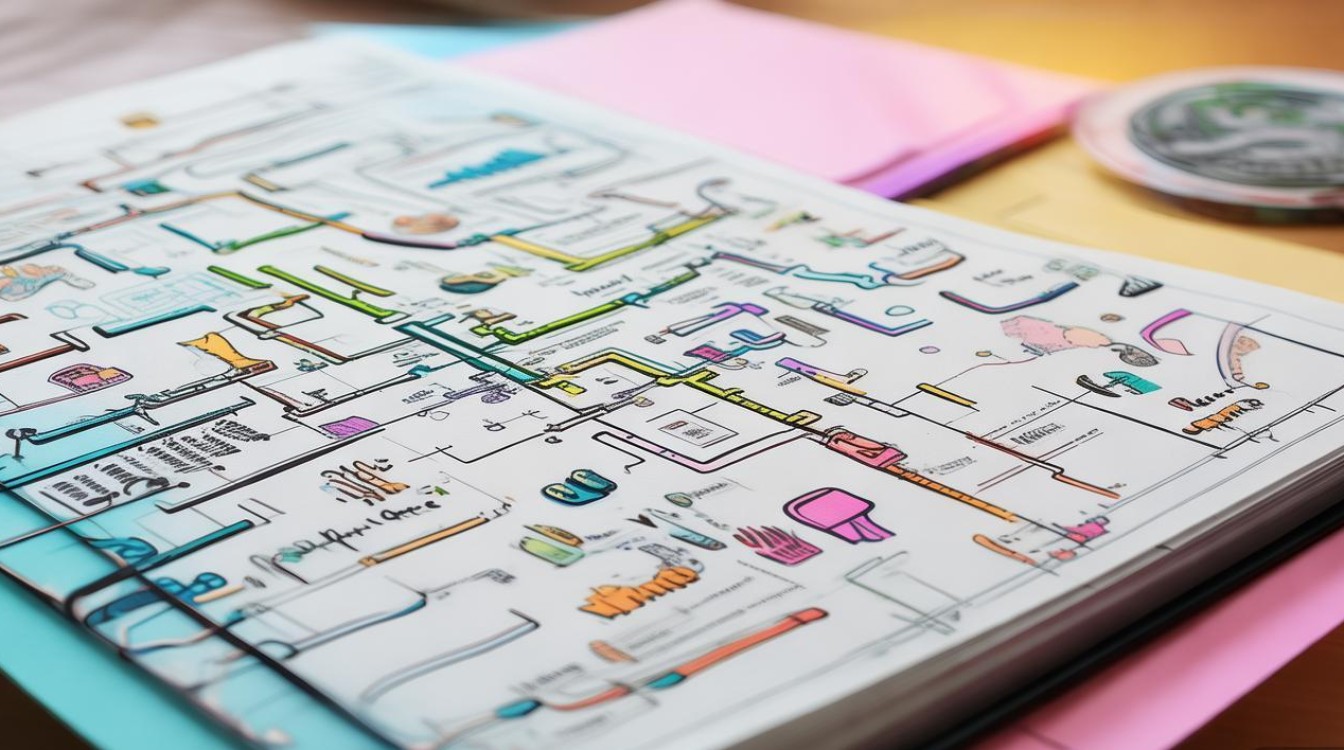

- 心得转变: 思维导图的核心是“放射性思维”,它从一个中心点出发,像树枝一样向四面八方延伸,这种结构完美模拟了我们大脑神经元的工作方式,当我尝试用思维导图规划一次旅行时,不再是“先订机票,再订酒店,然后做攻略”的线性列表,而是以“巴黎之旅”为中心,同时发散出“交通”、“住宿”、“美食”、“景点”、“购物”、“预算”等多个分支,每个分支下又可以继续细化,这个过程让我发现,原来各个要素之间是相互关联、相互影响的,这种全局观是线性笔记无法给予的。

激活全脑潜能:让“左脑”与“右脑”共舞

博赞在书中反复强调,传统教育过于偏重左脑(逻辑、文字、数字、列表),而忽视了右脑(图像、色彩、空间、想象、节奏),思维导图正是为了平衡和激活全脑而设计的。

- 心得应用:

- 关键词与图像: 书中强调使用“关键词”而非长句,这能迫使我们进行高度概括,锻炼左脑的提炼能力,而使用色彩、图标和简单的插图,则能刺激右脑的想象力和记忆力,在“学习项目管理”时,我会用红色的分支代表“风险”,用绿色的分支代表“资源”,在旁边画一个盾牌图标代表风险,一个钱袋图标代表资源,这种图文并茂的方式,让知识点变得鲜活、易于记忆。

- 色彩与节奏: 我不再认为做笔记是件枯燥的事,为不同的主题涂上不同的颜色,用粗细不一的线条来区分层级,整个思维导图本身就成了一件艺术品,这种视觉上的愉悦感,极大地提升了我的学习兴趣和效率。

从“被动接收”到“主动创造”:学习的终极奥义

传统的阅读和听讲,我们大多是信息的被动接收者,而思维导图强迫我们成为信息的主动加工者和创造者。

- 心得实践:

- 读书笔记: 读完一本书后,我不再简单地摘抄金句,而是以书名为中心,将核心论点、关键案例、个人感悟等作为主要分支画出来,这个过程需要我反复回顾、思考、提炼,真正把书“吃透”。

- 会议记录: 在会议上,我不再是奋笔疾书记录每一个字,而是快速捕捉核心议题和关键决策,用思维导图的形式呈现,会后,一张清晰的结构图就能让我快速回顾会议要点,并发现议题之间的内在联系,比几页密密麻麻的文字笔记高效得多。

- 头脑风暴: 思维导图是头脑风暴的绝佳工具,团队成员可以围绕一个中心主题,自由地贡献想法,所有想法都被实时记录下来,形成一张完整的“创意地图”,避免了传统会议中想法被遗忘或被主导者带偏的问题。

实践出真知:思维导图在不同场景下的应用

这套书的价值不仅在于理论,更在于其广泛的适用性,我将其应用到了生活的方方面面:

-

个人成长:

- 目标设定: 将年度目标作为中心,分解为“职业”、“健康”、“学习”、“家庭”等季度目标,再细化为月度和周度计划,这让宏大的目标变得清晰可执行。

- 问题解决: 当遇到复杂问题时,我会用思维导图分析“现状”、“原因”、“可能的解决方案”、“方案的优缺点”和“行动计划”,让混乱的思绪瞬间变得条理分明。

-

工作学习:

- 知识管理: 将一个学科或一个项目领域的所有知识点串联起来,形成知识网络,这有助于理解知识的底层逻辑,而不是孤立地记忆零散信息。

- 演讲与汇报: 用思维导图来构建演讲稿的结构,可以确保逻辑清晰、重点突出,并且在演讲时能随时根据现场情况调整内容,而不至于忘词或脱稿。

思维导图是“渔”,而非“鱼”

读完《思维导图丛书》,我最大的感悟是:思维导图不是让你记住某个具体知识点的“鱼”,而是教会你如何高效获取、整理、创造知识的“渔”。

它是一种思维框架,一种底层操作系统,一旦你掌握了它,你看待世界的方式会发生改变,你会发现,万事万物都存在着内在的联系,而你的大脑,拥有了更强大的工具去梳理这些联系,激发无限的潜能。

思维导图并非万能,对于一些需要严谨逻辑推导的数学证明或法律条文,线性记录可能仍然更合适,但它作为一种核心思维工具,能极大地提升我们的思考力、学习力和创造力。

最终建议: 不要只停留在“看”和“懂”,拿起纸笔(或打开软件),从画一张关于“今天的我”或“我的一个爱好”的思维导图开始,当你亲手画出第一张图时,这场思维的革命,才真正为你拉开序幕。