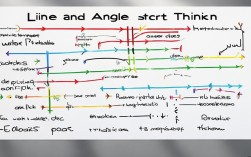

十月革命 思维导图

中心主题:十月革命 (1917年)

革命背景 (革命为何爆发?)

- 深刻的社会矛盾

- 经济落后: 俄国是帝国主义链条中最薄弱的环节,工业水平远低于西欧。

- 阶级对立尖锐: 少数沙皇、贵族、资本家与广大工农群众矛盾激化。

- 民族压迫: 俄罗斯民族与非俄罗斯民族之间存在严重矛盾。

- 第一次世界大战的催化作用

- 军事失利: 俄国在战争中损失惨重,伤亡数百万人,经济濒临崩溃。

- 民生凋敝: 前线物资匮乏,后方粮食短缺,引发普遍不满。

- 统治危机: 战争彻底暴露了沙皇政府的腐朽无能,使其失去民心。

- 二月革命的铺垫

- 直接原因: 1917年3月(俄历2月),彼得格勒工人和士兵发动起义,推翻沙皇专制。

- 革命成果: 出现了两个并存的政权:

- 临时政府: 资产阶级政府,主张继续战争。

- 工兵代表苏维埃: 工人、士兵的群众组织,拥有实际武装力量。

- 根本矛盾: “两个政权并存”的局面无法持久,革命要求从资产阶级民主革命转向社会主义革命。

革命过程 (革命如何发生?)

- 准备阶段 (1917年4月 - 10月)

- 理论指导: 列宁回国,发表《四月提纲》,提出“全部政权归苏维埃”的口号,为革命指明方向。

- 组织建设:

- 布尔什维克党制定武装起义的方针。

- 托洛茨基担任彼得格勒苏维埃主席,有效掌握武装力量。

- 关键事件:

- 七月事件: 临时政府镇压示威,两个政权并存局面结束,革命转入地下。

- 科尔尼洛夫事件: 临时政府总司令试图发动军事政变,被布尔什维克领导的赤卫队挫败,布尔什维克威信空前提高。

- 夺取政权 (1917年11月7日 [俄历10月25日])

- 起义总指挥: 托洛茨基。

- 军事行动:

- 占领彼得格勒的各个战略要地(火车站、桥梁、邮局)。

- 包围并攻占临时政府所在地——冬宫。

- 标志事件: “阿芙乐尔”号巡洋舰发出炮响,作为进攻冬宫的信号。

- 胜利宣告: 晚上,全俄苏维埃第二次代表大会召开,宣布全部政权归苏维埃。

革命成果 (建立了什么?)

- 政权建立

- 成立苏维埃政府: 人民委员会,列宁任主席。

- 颁布《和平法令》和《土地法令》:

- 《和平法令》: 呼吁立即停战,退出第一次世界大战。

- 《土地法令》: 废除土地私有制,将土地分配给农民。

- 社会改造

- 经济上: 将银行、铁路、大工业等收归国有。

- 政治上: 打旧的国家机器,建立新型的无产阶级专政。

- 外交上: 坚决退出帝国主义战争,签订《布列斯特和约》,虽丧权但赢得了宝贵的喘息之机。

- 国内战争

- 背景: 被推翻的阶级和外国势力不甘心失败,发动武装叛乱和干涉。

- 对立面:

- 白军: 保皇党、自由派、社会革命党等组成的反革命武装。

- 外国干涉军: 英、法、美、日等国军队入侵俄国。

- 结果: 经过艰苦的“三年内战”(1918-1921),红军最终取得胜利,保卫了新生的苏维埃政权。

历史意义 (革命有何影响?)

- 对俄国 (国内意义)

- 建立新制度: 人类历史上第一个社会主义国家诞生,开创了历史新纪元。

- 社会变革: 消灭了剥削阶级和剥削制度,实现了人民当家作主。

- 奠定基础: 为苏联的社会主义建设和工业化奠定了基础。

- 对世界 (国际意义)

- 理论实现: 使马克思列宁主义从理论变为现实。

- 开辟道路: 开辟了无产阶级社会主义革命的新时代。

- 鼓舞力量: 沉重打击了帝国主义的世界殖民体系,鼓舞了世界各国的无产阶级革命和民族解放运动。

- 格局改变: 20世纪形成了资本主义和社会主义两种制度并存与竞争的世界格局。