这是一个非常有趣的问题,但它也触及了一个关键点:清朝的科举制度和现代的高考制度完全不同,录取线”这个概念也不一样。

清朝科举没有像今天高考那样一个全国统一的、精确到个位数的“录取分数线”(考到580分就能上北大”),清朝的“录取线”是一个动态的、多层次的、由不同级别的考试决定的“名次”或“中额”。

为了更好地理解,我们可以把清朝的科举想象成一个多级筛选的“金字塔”结构,每一级的“录取线”都不同。

清朝科举的“录取线”详解

清朝科举考试主要分为四个层级:童试、乡试、会试、殿试,每一级的“录取线”都大相径庭。

童试 (县级考试) - 考取“功名”的起点

这是科举的第一关,也是最基础的考试,通过童试,考生才能获得“生员”的称号,俗称“秀才”。

- “录取线”是什么?

- 名额限制: 每个县、府、省的学政(教育官员)每年录取的“秀才”名额是固定的,非常少,比如一个县可能每年只录取十几名。

- 相对排名: 考试没有绝对的分数,而是根据所有考生的成绩进行排名,从高到低,录满名额为止,你的分数需要排在录取名额之内才行,这就像班级里只取前10名当三好学生,你考了95分,但如果其他11个人都考了96分以上,你就落选了。

- 录取比例极低: 童试的录取率通常只有1%到2%,可以说是万里挑一,考上秀才,意味着你已经甩掉了全国99%的读书人,获得了参加更高层次考试的资格。

乡试 (省级考试) - 考取“举人”

秀才可以参加每三年一次在各省省城举行的乡试,通过乡试的考生被称为“举人。

- “录取线”是什么?

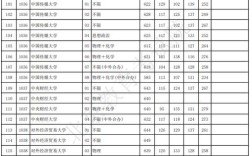

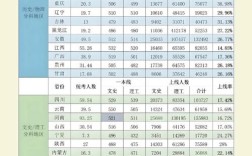

- “中额”制度: 清朝对每个省份的录取名额(称为“中额”)有严格规定,这个名额根据省份的大小、人口、文化水平和向朝廷纳税的多少来分配。

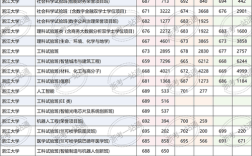

- 文化大省(如江南、浙江): 录取名额最多,比如江南省(今江苏、上海、安徽部分地区)有时能录取上百人。

- 边远省份(如贵州、云南): 录取名额较少,可能只有三四十人。

- “解元”: 乡试的第一名称为“解元”。

- 录取率: 乡试的录取率比童试高一些,大约在4%到5%左右,但依然是精英中的精英,举人已经具备了做官的资格,是地方上的知名人物。

- “中额”制度: 清朝对每个省份的录取名额(称为“中额”)有严格规定,这个名额根据省份的大小、人口、文化水平和向朝廷纳税的多少来分配。

会试 (全国性考试) - 考取“贡士”

举人可以参加每三年一次在京城举行的会试,由礼部主持,这是全国范围内的精英对决。

- “录取线”是什么?

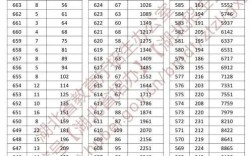

- 全国总名额: 会试的录取名额没有按省份分配,而是全国统一录取,通常在300名左右。

- “会元”: 会试的第一名称为“会元”。

- 录取率: 录取率非常低,大约在5%左右,能参加会试的都是各省的顶尖高手,能考上的,基本都预示着即将踏入仕途的顶峰。

殿试 (皇帝主持的最终考试) - 考取“进士”

会试录取的“贡士”还要参加由皇帝亲自主持或委派大臣主持的殿试,殿试只排名次,不淘汰,所有参加者都能获得“进士”功名。

- “录取线”是什么?

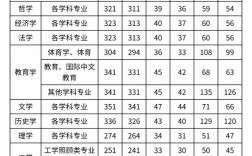

- 等级划分: 殿试的“录取线”就是最终的排名等级。

- 一甲: 只录取3名,即状元、榜眼、探花,称为“赐进士及第”,这是金字塔最顶尖的存在。

- 二甲: 录取约100多名,称为“赐进士出身”,这些人通常是翰林院或中央各部的重要官员。

- 三甲: 录取200多名,称为“同进士出身”,他们也能做官,但起点通常不如二甲。

- “金榜题名”: 最终所有进士的名字都会被刻在“金榜”上,在长安街上公布,这就是“金榜题名”的由来。

- 等级划分: 殿试的“录取线”就是最终的排名等级。

总结与类比

为了让你更直观地理解,我们可以做一个不完美的类比:

| 清朝科举层级 | 类似现代教育阶段 | “录取线”的本质 | 竞争激烈程度 |

|---|---|---|---|

| 童试 | 小升初 / 初中升高中 | 县/市排名前1-2% | 极高,万里挑一 |

| 乡试 | 高考(省排名) | 省内固定名额,排名靠前 | 非常高,精英选拔 |

| 会试 | 全国学科竞赛决赛 | 全国统一排名,前300名 | 极高,全国顶尖 |

| 殿试 | 决赛后的最终排名 | 皇帝钦定的一二三等 | 只分等级,不淘汰 |

当有人问“清朝录取线是多少号”时,最准确的回答是:

“看考到哪一级了,考秀才,得在县里排进前1%;考举人,得在全省排进前5%;考进士,得在全国300名高手里脱颖而出。”

清朝的“录取线”,不是一条冷冰冰的分数线,而是一条充满竞争、层层筛选的、通往权力与荣誉的“独木桥”。