考研VS公务员:2025终极抉择!哪个“好考”?内行人带你一次看透,别再盲目跟风! 深度剖析上岸难度、职业路径与个人适配性,拒绝“考碗”焦虑,找到你的最优解!)

“考研还是考公?”这几乎是每一位大学毕业生都会面临的灵魂拷问,当“内卷”成为时代关键词,两条看似光明的道路都挤满了奋斗者,但“好考”二字,真的是简单的二选一吗?本文将从考试本质、竞争烈度、发展前景、个人适配**四大维度,为你全方位拆解“考研VS公务员”的终极难题,助你做出最明智的选择!

开篇灵魂拷问:我们到底在纠结什么?

“老师,考研难还是考公难?” “学长,我是应该先考研还是先工作再考公?”

每年,无数怀揣梦想的年轻人,在人生的十字路口徘徊,他们渴望通过深造提升自我,也向往公务员队伍的稳定与体面,但“好考”往往是一个伪命题,因为它忽略了最核心的因素——“你”是谁以及“你”想要什么。

我们不谈空泛的大道理,只做硬核的数据对比和逻辑分析,请放下你的焦虑,跟着我们一起,拨开迷雾,看清真相。

第一维度:考试难度——“好考”的表象与残酷的实质

很多人以为,“好考”就是指考试题目简单,分数线低,这恰恰是最大的误区,考研和公务员的考试,是两种完全不同逻辑的“筛选游戏”。

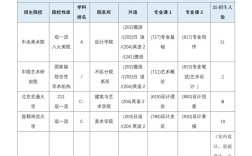

| 对比维度 | 考研(全国硕士研究生统一招生考试) | 公务员考试(国考/省考) |

|---|---|---|

| 考试性质 | 选拔性考试,侧重“学术潜力” | 录用性考试,侧重“行政能力” |

| 核心科目 | ① 政治(公共课) ② 外语(公共课) ③ 数学(部分专业) ④ 专业课(决定性因素) |

① 《行政职业能力测验》(行测) ② 《申论》 ③ 部分岗位加试专业科目 |

| “好考”真相 | “窄门”效应:看似招生人数多,但顶尖名校、热门专业的报录比触目惊心(如50:1,100:1),你的竞争对手是和你同专业、同水平的学霸,是一场“华山论剑”。 | “千军万马过独木桥”:一个不限专业的岗位,可能引来成千上万的竞争者,其中不乏名校硕士,但岗位“三不限”(不限专业、不限户籍、不限工作经验)的竞争烈度,往往高于考研热门专业。 |

| 致命难点 | 信息差与复习深度:专业课信息不对称,找到好导师、好资料至关重要,复习周期长,对毅力和自律是巨大考验。 | 时间与策略:行测的“速度与激情”是最大挑战,120分钟做130+道题,没有科学的时间分配和大量刷题根本无法应对,申论则难以短期速成,需要长期积累和悟性。 |

【专家小结】

- 如果你是“学霸型”选手,对某一领域有极致热爱和钻研精神,考研的“窄门”或许更适合你,你的对手虽强,但你的专业壁垒可以成为你的护城河。

- 如果你是“全能型”选手,知识面广,反应快,擅长策略性博弈,公务员考试的“广度”挑战更能激发你的潜能,你的对手虽多,但岗位的精准匹配可以帮你避开最激烈的竞争。

第二维度:竞争烈度——不止数字,更是“圈层”的较量

谈竞争,我们不能只看报录比这个冰冷的数字,更要看竞争的“圈层”和“质量”。

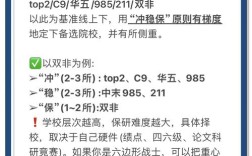

-

考研的竞争:是“垂直领域”的厮杀。

- 你考本校本专业,竞争相对较小,胜算较高。

- 你跨考名校热门专业(如金融、计算机、法学),恭喜你,你将直面全国最优秀的一批本科生,竞争压力呈几何级数增长。

- 关键点: 考研的竞争,很大程度上是你本科院校、专业背景和学术能力的延续。

-

公务员的竞争:是“水平领域”的混战。

- “三不限”岗位的“地狱模式”:一个街道办岗位,可能吸引清华、北大的毕业生,也可能有二战、三战的“考公老炮”,你的竞争对手背景复杂,水平参差不齐,但顶尖高手众多。

- “限制性”岗位的“绿色通道”:如果你是“党员+学生干部+中共党员+XX专业+应届生”,那么一个限制条件满满的岗位,你的竞争压力会骤降。精准选择,是考公成功的第一步。

- 关键点: 考公的竞争,更像一场信息战和资源战,你的“身份标签”和“岗位选择”有时比个人能力更重要。

【专家小结】 考研的竞争更像“精英俱乐部”的入场券,需要你证明自己是同类中的佼佼者,而考公的竞争更像“全民大抽奖”,运气(岗位选择)和实力(笔试面试)缺一不可,对于普通背景的同学,选择一个限制条件多的岗位,上岸概率可能远高于冲击考研热门专业。

第三维度:发展路径——是“深井”还是“宽途”?

考上只是开始,未来的发展路径才是决定你人生高度的关键。

| 对比维度 | 考研(硕士学历) | 公务员(行政编) |

|---|---|---|

| 职业起点 | 高起点,高期望:硕士毕业,通常起薪高于本科生,是进入名企、研究机构、高校的“敲门砖”。 | 稳定,但起薪不高:作为“国家干部”,享有社会地位、稳定福利和保障,但初期收入不具备竞争力。 |

| 核心优势 | 专业深度与可塑性:拥有更强的专业知识和研究能力,职业天花板高,可向学术界、企业高层、自主创业等多元方向发展。 | 平台与资源:身处体制内,拥有政府工作平台、稳定的社会资源和明确的晋升阶梯(科员-科级-处级...)。 |

| 职业瓶颈 | “学历通胀”与“35岁危机”:随着硕士博士增多,学历优势被稀释,35岁前若未进入核心管理层,可能面临职场焦虑。 | 晋升天花板与体制束缚:晋升受编制、年限、人际关系等多种因素影响,“天花板”客观存在,工作流程化,创新空间有限。 |

| 退出成本 | 相对较低:随时可以跳槽进入企业,市场接受度高。 | 极高:一旦进入体制,再想出来“下海”,将面临巨大的社会、经济和心理落差,重新适应市场规则困难重重。 |

【专家小结】

- 选择考研,是投资“未来可能性”,你买的是一张通往更广阔世界的“船票”,未来充满变数,但也充满机遇。

- 选择考公,是购买“确定性”,你获得的是一个稳定、体面、可预期的“铁饭碗”,安逸但也可能意味着平淡。

第四维度:个人适配性——找到你的“人生操作系统”

抛开所有外部因素,回归内心,这才是做出选择的根本。

【适合考研的你,通常具备以下特质】

- 学术热情:对某个领域有发自内心的热爱,愿意为之坐“冷板凳”。

- 自律与坚韧:能忍受长达一年甚至更久的枯燥、高压复习生活。

- 目标明确:未来想从事科研、高校教学或对学历有硬性要求的高端行业。

- 家庭支持:考研期间没有经济压力,能够获得家人的理解和支持。

【适合考公的你,通常具备以下特质】

- 家国情怀与服务意识:真心想为人民服务,认同体制内的价值观。

- 追求稳定与安全感:对未来的可预测性有较高要求,厌恶高风险。

- 沟通协调与情商:善于处理人际关系,具备较强的组织协调能力。

- 信息搜集与规划能力:懂得如何搜集招考信息,精准选择岗位,制定备考策略。

终极决策:我的选择我做主!

说了这么多,如何做出最终决定?请尝试以下“三步决策法”:

第一步:自我画像(我是谁?) 拿出一张纸,诚实地写下你的兴趣、优势、性格、价值观、家庭背景,你是喜欢钻研还是喜欢社交?你是风险偏好者还是风险厌恶者?

第二步:路径预演(我想成为谁?) 想象一下,5年后、10年后的你,你希望过上什么样的生活?是在写字楼里为了项目拼搏,还是在办公室里处理公务?是享受学术的纯粹,还是体验体制的安稳?

第三步:小步快跑,试错先行(如何验证?)

- 考研党:大三下学期开始,先复习公共课,感受一下学习状态,可以尝试找一份专业相关的实习,看看自己是否真的喜欢这个行业。

- 考公党:大二、大三就可以开始关注时政,多读《人民日报》评论员文章,提升申论素养,积极参加学生工作和社团活动,锻炼自己的组织协调能力,这本身就是宝贵的“考公资本”。

【给所有追梦者的忠告】

考研和考公,没有绝对的“好考”,只有“适合”与“不适合”。 不要因为身边的人都考研,你就随波逐流;也不要因为父母觉得公务员稳定,你就放弃自己的梦想。

这个时代,成功早已不是只有一条赛道,无论你选择哪条路,真正的“好考”,源于你内心的热爱与坚定的目标,当你把“要我考”变成“我要考”,所有的困难都将成为你通往成功的垫脚石。

愿你,眼中有光,心中有火,脚下有路,不负韶华,做出不后悔的选择!

(文末互动) 你在考研和考公之间,更倾向于哪一条路?或者你有什么独特的见解和经历?欢迎在评论区留言分享,我们一起交流,共同进步!