国考、备考、学习效率翻倍!解锁“阅读的思维导图”终极攻略,从信息到知识只需3步!

告别死记硬背,用一张图吃透一本书/一篇文章/一份材料,学霸都在用的秘密武器!)**

引言:你是否也陷入“阅读低效”的怪圈?

“书到用时方恨少”,尤其是在国考备考的征途上,行测的常识判断、申论的给定材料,动辄就是成千上万字的阅读量,你是否也曾面临这样的困境:

- 读完就忘: 厚厚的教材、冗长的材料,看完一遍,脑子却一片空白,关键信息抓不住?

- 逻辑混乱: 面对繁杂的知识点,感觉像一团乱麻,理不清头绪,无法形成系统认知?

- 提取困难: 考试时,题目问及某个细节或核心观点,却怎么也想不起具体内容在哪里?

- 时间不够: 备考时间紧张,阅读速度慢,导致复习进度滞后,焦虑不已?

如果你正被这些问题困扰,今天我要向你隆重介绍一个能够彻底改变你阅读和学习效率的“秘密武器”——阅读的思维导图!它不仅仅是一种工具,更是一种革命性的思维方式,能帮助你从“被动阅读者”蜕变为“主动知识管理者”。

深度解析:什么是“阅读的思维导图”?它为何如此强大?

定义:不止是画图,更是思维的“导航仪”

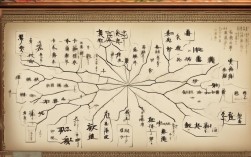

阅读的思维导图,就是在阅读过程中,以某个核心主题为中心,将读到的关键信息、核心观点、逻辑关系等,用放射性的分支结构进行可视化梳理的思维工具,它模拟了人脑神经元网络的连接方式,将线性文字转化为立体网状知识结构。

核心优势:为什么它能让你效率倍增?

- 结构化记忆,告别“碎片化”: 思维导图将零散信息组织化、系统化,符合大脑的记忆规律,记得更牢,提取更快。

- 可视化呈现,理清“逻辑线”: 通过中心主题、主干分支、次级分支的层级关系,直观展现内容的脉络和逻辑,一目了然。

- 激发联想,促进“深度思考”: 制作导图的过程本身就是主动思考的过程,能帮助你发现信息间的隐藏联系,产生新的理解和见解。

- 高效复习,节省“宝贵时间”: 一张浓缩了精华的思维导图,远胜于冗长的原文,考前快速回顾,就能迅速激活记忆,查漏补缺。

- 提升专注,克服“走神”难题: 为了绘制导图,你必须高度专注,筛选关键信息,这本身就是一种高效的专注力训练。

实战演练:三步打造你的专属“阅读思维导图”(附国考案例)

别担心,制作思维导图并不复杂!掌握以下三步,你也能轻松上手。

第一步:通读与预判——绘制前的“侦察兵”

- 目标: 快速了解材料全貌,确定核心主题和主干框架。

- 做法:

- 、目录、 快速判断文章/书籍的核心内容、主要章节和结构。

- 提出问题: 带着问题去阅读,这篇文章主要讲了什么?”“它从哪几个方面展开论述?”“核心观点是什么?”

- 标记关键词: 初步阅读时,用笔划出你认为的核心概念、术语、人名、地名、时间、数据等关键词。

【国考申论材料预判示例】 假设申论给定材料关于“乡村振兴战略”,你可以预判主干可能包括:政策背景、重要意义、面临挑战、典型案例、对策建议等。

第二步:精读与提炼——导图的“骨架”与“血肉”

- 目标: 深入理解细节,提取关键信息,填充思维导图的分支。

- 做法:

- 确定中心主题: 在纸张中央或思维导图软件中心写下核心主题,如“乡村振兴战略”。

- 绘制主干分支: 根据第一步的预判和精读后的理解,从中心主题延伸出主要分支,即一级关键词。“政策解读”、“现状分析”、“成功经验”、“问题挑战”、“对策建议”。

- 添加次级分支: 针对每个主干分支,继续阅读,提取更具体的信息点,作为次级、三级分支,在“成功经验”下,可以添加“特色产业”、“人才回流”、“生态旅游”等次级分支,并在其下进一步用关键词或短语概括具体做法、案例。

- 善用图标与颜色: 不同类型的分支使用不同颜色,重要信息用特殊图标(如★、!、?)标记,增强导图的视觉吸引力和记忆点。

【国考常识/申论导图片段示例】

- 中心主题: 中国古代重要科技成就

- 主干1: 四大发明

- 次级1.1: 造纸术(蔡伦,改进,意义)

- 次级1.2: 印刷术(雕版/活字,毕昇,意义)

- 次级1.3: 指南针(司南,应用,意义)

- 次级1.4: 火药(发明,军事应用,意义)

- 主干2: 天文历法

- 次级2.1: 《甘石星经》

- 次级2.2: 张衡浑天仪地动仪

- 次级2.3: 郭守敬《授时历》

第三步:回顾与优化——让导图“活”起来

- 目标: 完善导图,深化理解,使其成为真正可用的知识库。

- 做法:

- 合上原文,复述导图: 看着思维导图,尝试复述原文的核心内容和逻辑,检验自己是否真正理解。

- 补充与修正: 回顾阅读时忽略或理解偏差的地方,及时在导图上补充、修改或标记疑问。

- 建立连接: 思考不同主干分支之间是否存在联系?用虚线或箭头将相关联的内容连接起来,形成知识网络。

- 定期复习: 按照艾宾浩斯遗忘曲线,定期回顾思维导图,强化记忆。

思维导图工具推荐:手绘 vs. 软件,哪个更适合你?

- 传统手绘:

- 优点: 自由度高,书写过程有助于记忆,与大脑连接更直接。

- 缺点: 修改不便,不易保存和分享,对绘画能力有一定要求(其实无需画好,关键在思维)。

- 适合人群: 喜欢动手实践,追求个性化表达,初期学习阶段。

- 电子软件:

- 优点: 修改便捷,易于排版、美化、分享和云端同步,功能强大(如插入链接、附件、录音等)。

- 缺点: 初期可能需要学习软件操作,容易陷入工具本身而忽略思维。

- 推荐软件:

- XMind: 功能强大,模板丰富,国内用户多,适合各种场景。

- MindMaster: 界面友好,与Office集成度高,适合职场和备考。

- FreeMind: 开源免费,轻量级,适合喜欢简洁风格的用户。

- 百度脑图: 在线工具,无需安装,登录百度账号即可使用,方便快捷,与百度生态结合好。

建议: 初学者可以从手绘开始,锻炼思维;熟练后可结合电子软件,提高效率和便捷性。

国考备考中“阅读思维导图”的应用场景

- 申论材料阅读: 快速梳理材料脉络,提取核心观点、问题、原因、影响、对策等要素,为申论写作搭建清晰框架。

- 常识判断积累: 将零散的常识知识点(如历史、科技、法律、管理)系统化、模块化,形成知识树,便于记忆和检索。

- 行测言语理解: 帮助快速理解文段结构、作者意图,尤其对复杂的长难句,拆解结构更清晰。

- 面试备考: 整理面试题型、答题思路、热点话题,形成清晰的逻辑框架,帮助在面试时快速组织语言,有条不紊。

常见误区与避坑指南

- 过于追求美观,忽略核心内容。

- 避坑: 思维导图的核心是“思维”,不是“艺术”,优先保证信息的准确性和逻辑的清晰性,美观是锦上添花。

- 事无巨细,把导图做成“大字典”。

- 避坑: 提炼关键词和短语,避免大段文字,导图是“地图”,不是“原文照搬”。

- 一步到位,不愿修改和完善。

- 避坑: 思维导图是动态的,随着理解的深入,不断迭代优化是常态。

- 只做不用,成为“思维导图展览品”。

- 避坑: 制作的最终目的是为了应用,定期回顾、复述、基于导图进行创造,才能发挥其最大价值。

让思维导图成为你的“超级学习引擎”

在这个信息爆炸的时代,高效的阅读和学习能力是核心竞争力,更是国考成功的关键。“阅读的思维导图”不仅仅是一种方法,更是一种将信息转化为知识、将知识转化为能力的思维习惯。

从今天起,别再让无效阅读消耗你的时间和精力,拿起笔,打开软件,尝试用思维导图去梳理你读过的每一篇材料、每一本书,你会发现,知识不再是孤立的点,而是一张张清晰有序的网,轻松为你所用。

送给所有备考国考的小伙伴一句话: “工欲善其事,必先利其器。” 思维导图就是你手中那把锋利的“利器”,助你在公考之路上披荆斩棘,成功上岸!

#国考 #国考备考 #行测 #申论 #常识判断 #思维导图 #阅读方法 #学习效率 #备考攻略 #干货分享

(注:本文为原创内容,旨在提供有价值的信息和指导,欢迎转发分享,请注明出处。)