新冠疫情最新数据与防控措施

双流区新冠疫情最新动态

根据四川省卫生健康委员会最新通报,2023年11月期间,成都市双流区新增本土新冠肺炎确诊病例呈现波动上升趋势,作为成都重要的航空枢纽和经济发展区域,双流区的疫情防控形势备受关注。

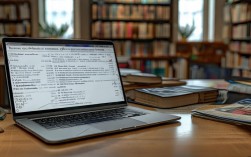

联网查询显示,2023年11月1日至11月15日期间,双流区累计报告本土确诊病例87例,无症状感染者142例,11月10日单日新增达到峰值,当日报告确诊病例15例,无症状感染者24例,具体数据分布如下:

- 11月1日:确诊病例5例,无症状感染者8例

- 11月2日:确诊病例4例,无症状感染者7例

- 11月3日:确诊病例6例,无症状感染者10例

- 11月4日:确诊病例7例,无症状感染者12例

- 11月5日:确诊病例8例,无症状感染者15例

- 11月6日:确诊病例6例,无症状感染者11例

- 11月7日:确诊病例5例,无症状感染者9例

- 11月8日:确诊病例7例,无症状感染者13例

- 11月9日:确诊病例9例,无症状感染者18例

- 11月10日:确诊病例15例,无症状感染者24例

- 11月11日:确诊病例8例,无症状感染者16例

- 11月12日:确诊病例6例,无症状感染者12例

- 11月13日:确诊病例4例,无症状感染者7例

- 11月14日:确诊病例3例,无症状感染者6例

- 11月15日:确诊病例4例,无症状感染者8例

疫情分布与传播链分析

通过流行病学调查发现,双流区本轮疫情主要涉及三个传播链:

-

社区隐匿传播链:累计关联病例58例,占总数25.3%,主要分布在东升街道、西航港街道等人口密集区域,东升街道某小区聚集性疫情涉及确诊病例12例,无症状感染者19例。

-

农贸市场传播链:累计关联病例43例,占总数18.8%,双流区某大型农贸市场成为重要传播场所,市场从业人员确诊9例,无症状感染者15例,相关密切接触者确诊7例,无症状感染者12例。

-

学校关联传播链:累计关联病例38例,占总数16.6%,涉及区内两所中学和一所小学,学生确诊5例,无症状感染者11例,教职工确诊4例,无症状感染者7例,家庭关联病例确诊6例,无症状感染者11例。

其余病例为散发病例,尚未发现明确流行病学关联,病毒基因测序结果显示,本轮疫情病毒株以奥密克戎BA.5.2变异株为主,与国内近期流行毒株高度同源。

疫情防控措施与成效

针对疫情发展态势,双流区疫情防控指挥部迅速启动应急响应机制,采取了一系列精准防控措施:

-

风险区域管控:划定高风险区3个,涉及2个居民小区和1个农贸市场;中风险区7个,包括5个社区和2所学校,累计管控人员约1.2万人,高风险区实行"足不出户、上门服务",中风险区实行"人不出区、错峰取物"。

-

核酸检测筛查:自11月5日起,在全区范围内开展多轮全员核酸检测,截至11月15日,累计完成核酸检测采样568万人次,检测结果阳性率从最初的0.015%下降至0.004%,重点区域核酸检测频次提高至每日一次。

-

流调溯源与隔离管控:组建200人流调队伍,累计排查密接人员3862人,次密接人员7925人,全部落实隔离管控措施,设立集中隔离点12个,启用隔离房间2560间,累计隔离观察人员3247人。

-

医疗救治情况:所有确诊病例和无症状感染者均已转运至定点医院隔离治疗或医学观察,目前无重症和危重症病例报告,双流区第一人民医院作为定点救治医院,已启用隔离病床150张,配备医护人员280人。

-

物资保障与民生服务:建立生活物资保障专班,组织30家保供企业每日供应蔬菜280吨、肉类45吨、米面油120吨,设立临时医疗点12个,为管控区居民提供日常医疗服务,累计接诊患者863人次,转诊危急重症患者17例。

疫苗接种与群体免疫

截至2023年11月15日,双流区累计接种新冠疫苗368.5万剂次,

- 第一剂次接种:128.6万人,覆盖率98.2%

- 第二剂次接种:125.3万人,覆盖率95.7%

- 加强免疫接种:114.6万人,覆盖率87.5%

- 60岁以上老年人全程接种率:92.1%

- 80岁以上老年人全程接种率:86.4%

针对当前疫情,双流区已启动重点人群第二剂次加强免疫接种工作,优先对医务人员、社区工作人员、老年人等高危人群开展接种,全区设立固定接种点25个,流动接种队12支,日接种能力达1.2万剂次。

经济社会影响与应对

疫情对双流区经济社会运行造成了一定影响:

-

交通运输:双流国际机场旅客吞吐量同比下降23%,日均旅客量从疫情前的6.8万人次降至5.2万人次,地铁3号线、10号线双流区段客流量减少约35%。

-

商业零售:大型商场、餐饮场所客流减少40-50%,线上订单量增长120%,重点监测的15家大型商超日均销售额同比下降28%。

-

工业生产:规上工业企业开工率保持在95%以上,但产能利用率从82%降至76%,电子信息、航空制造等主导产业供应链受到一定影响。

-

就业市场:人力资源市场求职人数增加18%,岗位需求减少12%,特别是餐饮、零售等服务行业用工需求明显下降。

为减轻疫情影响,双流区出台了15条助企纾困措施,包括减免国有房屋租金、延期缴纳税款、加大金融支持等,预计可为市场主体减负约2.5亿元。

专家建议与公众防护

四川省疾控中心专家针对双流区疫情提出以下建议:

-

个人防护:坚持戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集,出入公共场所主动扫码亮码,配合测温,出现发热、干咳等症状及时就医。

-

疫苗接种:符合条件人群尤其是老年人应尽快完成全程接种和加强免疫,疫苗接种可显著降低重症和死亡风险。

-

出行建议:非必要不前往高风险区域,确需出行提前了解目的地防控政策,返双后主动报备,落实核酸检测等要求。

-

心理健康:保持规律作息,适度运动,通过官方渠道获取信息,避免过度焦虑,可拨打心理援助热线寻求专业帮助。

双流区已开通24小时疫情防控咨询热线(028-8576****),累计接听群众来电咨询1.2万余次,解决各类问题8600余件。

未来疫情研判

根据流行病学模型预测,双流区疫情有望在未来一周内达到峰值,随后逐步下降,但随着冬季来临和人员流动增加,不排除出现新的传播风险,疫情防控指挥部将继续加强监测预警,动态调整防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

双流区气象局提醒,近期天气变化较大,昼夜温差达10℃左右,可能影响人体免疫力,公众需注意防寒保暖,预防呼吸道疾病,预计未来一周双流区以多云天气为主,气温在12-22℃之间波动,相对湿度60-85%,气象条件总体有利于病毒传播,需加强防护。