学生妙记:解剖图谱当密友,病理口诀脑中游

让知识活起来的学习魔法

作为一名医学生,面对厚重的教材、复杂的解剖结构和冗长的病理机制,很容易陷入“死记硬背”的困境,但医学本身是一门充满生命力的学科,如果能找到合适的方法将枯燥的知识转化为有趣的记忆点,不仅能提升学习效率,还能让整个备考过程变得生动有趣,以下是我整理的一些超实用的趣味笔记技巧,结合了联想记忆、图表归纳、口诀创作等多种方式,帮你轻松攻克难点!

🌟 人体系统篇——用故事串联知识点

比如在学习消化系统时,可以把食道比作“滑梯”,胃是暂时存放食物的“中转站”,小肠则是营养吸收的“主战场”,想象一块披萨从口腔出发,顺着喉咙滑入食道(像坐过山车一样刺激),到达胃里被搅碎成糊状物,再进入小肠与胆汁、胰液相遇,展开一场盛大的“营养派对”,这样的拟人化描述是不是比单纯背诵功能更有趣?

| 器官名称 | 形象比喻 | 核心功能速记口诀 |

|---|---|---|

| 心脏 | “永动机泵房” | “左心室射血如火箭升空,右心房收容似港湾泊船” |

| 肺 | “气体交换舞厅” | “氧气跳华尔兹进场,二氧化碳踮脚尖退场” |

| 肝脏 | “化学加工厂兼仓库” | “解毒大师+储能管家=肝的双重身份” |

通过这种表格化的对比,既能快速抓住重点,又能避免混淆相似概念,再比如神经系统中的交感神经和副交感神经的作用差异,可以用“战斗或逃跑”(fight or flight)对应交感兴奋时的应激反应,而副交感则负责“休息消化”(rest and digest),就像身体内部的开关切换模式。

🌈 病理机制篇——给疾病起外号+编段子

很多疾病名称听起来抽象难懂,不妨赋予它们个性化的名字。

- 糖尿病 → “甜蜜的负担”——因为血糖过高却无法利用,反而导致尿液中排出大量葡萄糖;

- 高血压 → “沉默的杀手”——早期无症状但长期损害血管壁;

- 痛风 → “关节里的水晶宫”——尿酸结晶沉积引发剧烈疼痛。

还可以用幽默的方式解释发病原理,比如讲到动脉粥样硬化时,可以说:“血管里的‘装修队’(脂质斑块)正在疯狂施工,把原本光滑的道路堵得水泄不通!”或者用漫画分镜展示胆固醇如何一步步侵入内皮细胞的过程。

对于药物作用机制,也可以玩转创意,例如青霉素的作用原理可以编成顺口溜:“细菌细胞壁遇敌崩溃,自溶酶趁机捣乱搞破坏”,既押韵又好记,再比如利尿剂的效果描述为“肾脏开闸放水,多余盐分随波逐流”,瞬间画面感拉满。

🧪 实验操作篇——手绘流程图+表情包助攻

实验室里的操作步骤往往繁琐且容易出错,这时候自制图文指南就派上用场了,以静脉采血为例: 1️⃣ 消毒范围画圈圈(酒精棉片旋转擦拭); 2️⃣ 扎止血带要轻柔(避免勒太紧影响血流速度); 3️⃣ 进针角度斜刺里(约30°角穿透皮肤表层); 4️⃣ 见回血后固定稳(防止针头移位造成淤青)。

每个步骤配上夸张的表情符号:😱表示紧张时刻,😎代表顺利完成后的自信姿态,同样地,在显微镜下观察细胞结构时,可以将不同形态的红细胞比喻成各种卡通角色——缺铁性贫血患者的红细胞像瘪气的气球🎈,而巨幼细胞性贫血则像是膨胀过度的泡泡糖🍬。

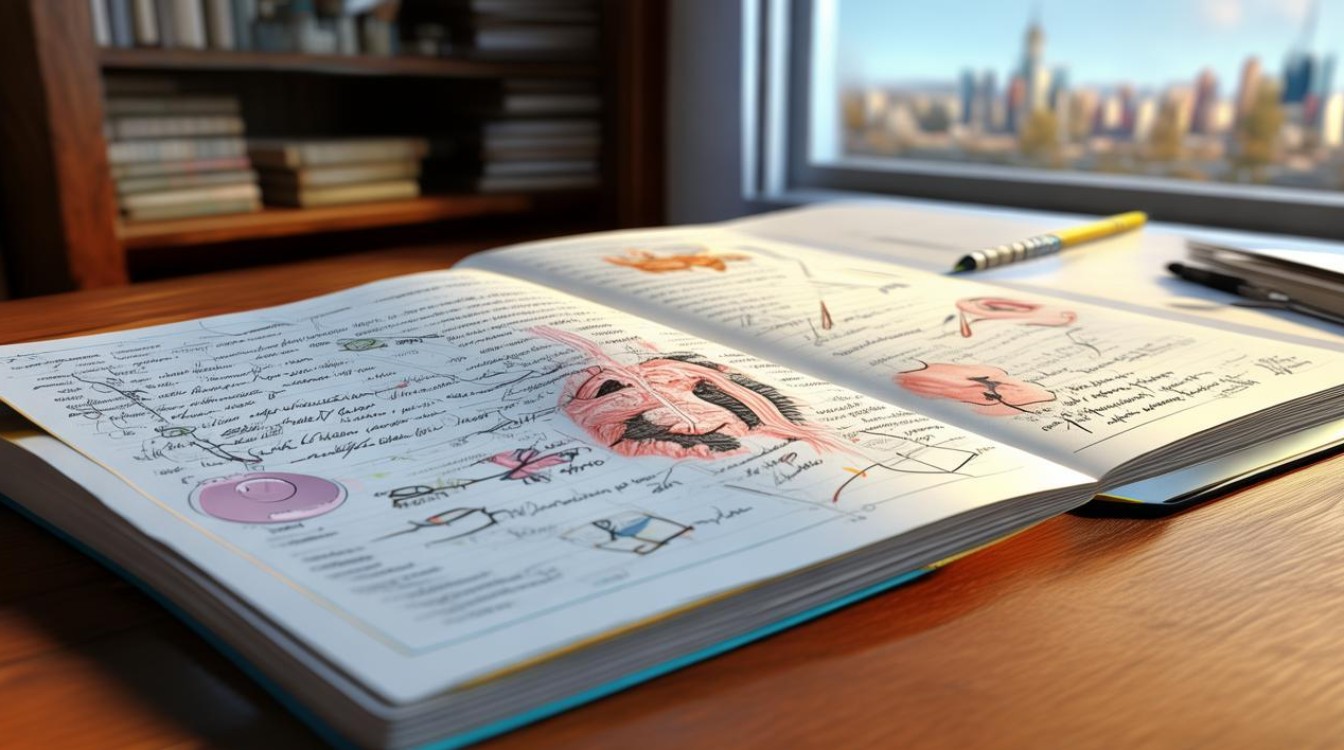

📚 复习巩固篇——思维导图+闪卡游戏化

制作彩色思维导图是整合碎片化知识的高效工具,以呼吸系统为例,中心主题辐射出支气管树、肺泡气体交换、呼吸肌群协作等分支,再用不同颜色标注氧气路径(红色箭头)、二氧化碳排出路线(蓝色虚线),每天抽半小时玩“知识卡牌配对游戏”,随机抽取两张卡片提问:“哪两种激素共同调节水盐平衡?”答案自然是抗利尿激素和醛固酮啦!

利用碎片时间听有声书也是不错的补充方式,现在很多医学APP都提供音频版教材,走路、吃饭甚至洗澡时都能潜移默化地强化记忆,试着把复杂的代谢途径编成RAP节奏,跟着节拍摇摆的同时不知不觉就掌握了三羧酸循环的关键酶促反应顺序。

💡 临床思维培养——病例分析变侦探推理

遇到典型病例时,把自己当作福尔摩斯式的诊断专家,例如患者主诉胸痛,首先要排除致命性疾病(如心梗),再考虑非紧急情况(胃食管反流),列出鉴别诊断清单就像破案线索梳理: | 可能性排序 | 支持证据 | 反驳依据 | |------------|--------------------------|------------------------| | 心绞痛 | ECG显示ST段压低 | 无放射至左臂的症状 | | 肋软骨炎 | 局部压痛明显 | 深呼吸时疼痛加剧 | | 带状疱疹 | 沿神经分布的水疱皮疹 | 尚未出现皮肤病变 |

通过这种结构化的分析框架,既能系统训练逻辑思维能力,又能避免遗漏重要线索,定期参加模拟查房活动,扮演医生向同学汇报病例,模拟真实诊疗场景下的沟通技巧。

❓ FAQs

Q1:如何平衡趣味学习与严肃考试之间的矛盾?

A:关键在于找到两者的结合点,趣味方法主要用于前期理解和中期强化阶段,临近考试时仍需回归课本进行系统性梳理,建议将80%的时间用于深度理解(可采用趣味手段),剩下20%用于刷题检验成果,例如用口诀记住骨骼肌附着点后,立即做几道相关解剖题巩固记忆。

Q2:有没有适合团队协作的趣味学习方式?

A:可以尝试“医学版你画我猜”——一人描述病症特征,其他人竞猜疾病名称;或者组织“病理切片拼图大赛”,将切片图片打乱重组并解释病理变化,这些互动形式既能活跃气氛,又能促进知识共享,特别适合小组复习时使用。