思维破常规,拓新域,驱发展,乃时代进步之源、议论文所

破茧而出,向新而生——论创新思维的力量与实践

人类历史的长卷铺陈开来,那些改变世界的笔触从未属于因循守旧者,从钻木取火的原始突破到数字时代的智能浪潮,每一次文明跃升的背后都镌刻着“创新”二字,它如同破晓时分穿透云层的曙光,既照亮了未知的前路,又熔铸着开拓者的勇气与智慧,在这个瞬息万变的时代,唯有以创新思维为楫,方能驾驭变革之舟,抵达梦想彼岸。

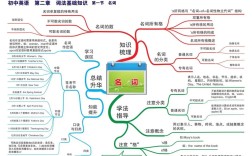

认知重构:打破思维定式的枷锁

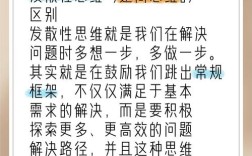

我们常困于经验主义的牢笼而不自知,心理学中的“功能固着效应”揭示:当人们将某物仅视为特定用途的工具时,便自动屏蔽了其他可能性,就像那个经典案例——只想着用锤子敲钉子的人,永远想不到还能用它压住散落的纸张,这种固化的认知模式在日常生活中随处可见:学生们机械背诵公式却不懂推导原理,职场人重复流水线操作而忽视流程优化空间,要挣脱这样的桎梏,需要主动进行“认知跃迁”,达芬奇正是通过观察鸟类飞行与水流形态,才突破传统绘画技法创立晕涂法;袁隆平不囿于经典遗传学理论,大胆尝试杂交水稻培育,最终实现亩产千斤的突破,真正的创新往往始于对常识的质疑,成于跨领域的联想。

| 传统思维特征 | 创新思维特质 | 转变路径 |

|---|---|---|

| 线性逻辑 | 发散性思考 | 建立多元知识联结网络 |

| 单一视角 | 多维度审视问题 | 转换角色立场重新界定需求 |

| 规避风险 | 可控试错机制 | 小步快跑迭代验证方案 |

| 满足现状 | 持续追问为什么 | 深挖现象背后的本质规律 |

实践淬炼:在试错中锻造真理之剑

实验室里的千百次失败才能换来一次偶然的成功,这绝非侥幸,爱迪生发明电灯时测试过上千种材料作为灯丝,每个失败的数据都在缩小成功范围;屠呦呦团队筛选了数百种中草药提取物,最终从青蒿素中找到抗疟特效成分,这些案例印证了一个真理:创新不是天马行空的幻想,而是系统化的探索过程,现代企业普遍采用的“敏捷开发”模式便是典型范例——将大目标拆解为可快速验证的小模块,通过用户反馈不断调整方向,正如软件开发中的MVP(最小可行性产品)原则所示,先推出基础版本获取市场反应,再逐步完善功能,这种螺旋上升的研发路径大大降低了创新成本,对于个体而言,建立“错误日志本”记录每次受挫的经验教训,能让后续尝试更具针对性。

生态营造:构建包容开放的创新土壤

硅谷之所以成为全球创新中心,不仅因其聚集顶尖人才,更因那里存在着独特的容错文化,风险投资人愿意为看似荒诞的想法买单,初创公司允许工程师自由支配部分工作时间用于自主项目,这种制度设计背后是对创造性劳动规律的深刻理解:灵感无法被强制产生,但可以被环境激发,反观某些组织仍将KPI作为唯一衡量标准,员工迫于绩效压力只能选择稳妥方案,要培育创新基因,就需要重塑评价体系——将知识共享纳入绩效考核,设立专项基金支持跨界研究,甚至模仿谷歌允许技术人员用20%工作时间从事兴趣课题,当我们不再把“犯错”视为耻辱柱,而是看作通向成功的阶梯时,整个系统的创造力将被激活。

价值锚点:让创新回归人文关怀

技术狂奔的同时必须系好伦理的安全带,人工智能领域引发的隐私争议、基因编辑带来的道德拷问都在提醒我们:任何突破性的进展都需要接受社会价值的检验,王阳明所说“知行合一”,放在今日语境下即是技术创新与人文精神的统一,共享经济模式最初旨在提高资源利用率,却在野蛮生长中演变为无序扩张;新能源汽车推广若不考虑电池回收处理,反而会加重环境污染,这要求我们在构思解决方案时就要植入责任意识,像建筑师那样既描绘宏伟蓝图又计算承重结构,华为公司在5G技术研发过程中同步开发的隐私保护协议,正是科技向善的最佳注脚。

站在文明演进的高度回望,那些推动历史车轮滚滚向前的力量,无不是突破常规的智慧之光,当我们谈论创新时,本质上是在讨论人类如何超越自身局限,如何在既有认知边界外开辟新疆域,这个过程充满艰辛却也饱含魅力,因为它关乎每个人潜能的释放、整个社会的进步乃至人类文明的升华,或许某位少年此刻正望着窗外云朵构想飞行汽车的模样,也许某个科研工作者正在实验室里孕育改变能源结构的奇迹——所有的未来都孕育于当下的创新实践之中。

相关问题与解答

Q1:在日常学习和工作中,如何培养自己的创新思维?

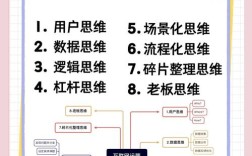

A:可以从三个层面着手:①建立“问题清单”,对习以为常的事物保持好奇心,每天至少提出一个改进设想;②践行SCAMPER策略(替代、合并、改造等),强制自己从不同角度审视任务;③参与跨领域交流,例如理工科学生选修艺术课程,设计师学习编程基础,通过知识碰撞催生创意火花,关键是要把创新变成一种思维习惯而非特殊技能。

Q2:面对可能失败的创新尝试,应该怎样调整心态?

A:建议采用“科学家精神+创业者韧性”的双重视角,一方面像科研人员那样客观记录实验数据,分析失败原因而非自责;另一方面借鉴创业领域的“精益创业”理念,把每次挫折视为获取宝贵反馈的机会,可以设置阶段性里程碑,将大目标分解为可管理的若干步骤,每完成一个小目标都能增强信心,记住托马斯·爱迪生的名言:“我没有失败过,只是发现了一万种行不通的方法