次复试录取率通常在60%至70%之间,但受专业、学校及考生表现等因素影响较大,具体比例会有所波动

第二次复试录取率详解

在考研或各类招生过程中,“第二次复试”(通常指调剂阶段的复试)的录取率是许多考生关注的焦点,由于不同院校、专业的政策差异较大,且受当年报考人数、初试成绩分布等因素影响,这一数据并无全国统一的固定标准,以下是综合多方信息后的详细分析:

常规比例范围与机制解析

根据教育部及高校普遍采用的规则,复试人数与招生计划的比例一般控制在1:1.2至1:1.5之间,若某专业计划录取100人,则会有约120–150人进入复试环节,这种设计既保证了筛选空间,又避免过度竞争导致资源浪费,具体到“第二次复试”(如调剂批次),其操作逻辑类似:院校会根据实际缺额情况扩大候选池,再通过考核择优录用。

值得注意的是,部分冷门专业或报名人数较少的项目可能出现例外——只要达到复试分数线即全员入围复试,这种情况下,考生的压力相对较小,但仍需重视复试表现以巩固优势。

影响录取率的核心因素

-

初试成绩基数效应

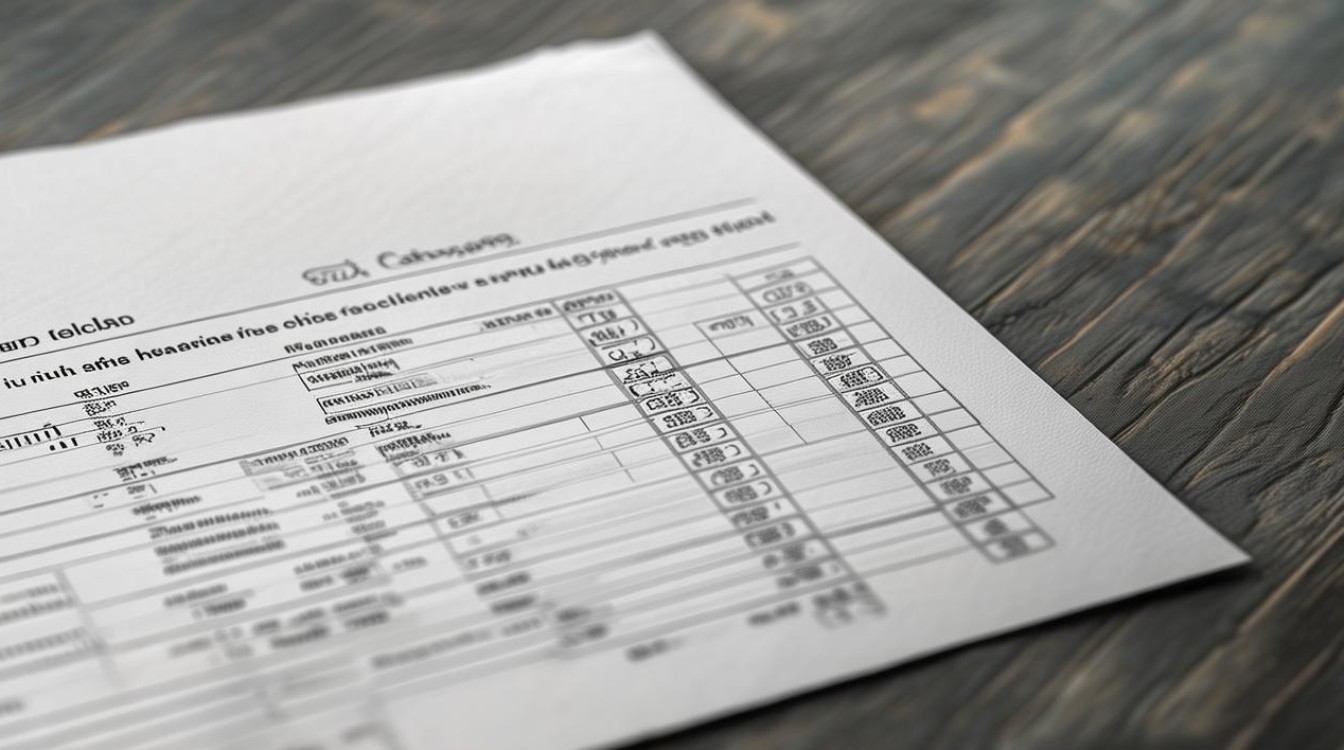

历史数据显示,初试排名靠前的考生在复试中更具竞争力,以某力学学科调剂案例为例(见表1),初试总分较高的学生即使复试分数偏低仍可能被拟录取,而低分者即便复试超常发挥也难以逆转局面。

-

院校层级与专业热度

顶尖院校热门专业的复试淘汰率往往更高,因优质生源集中;反之,普通院校或新兴交叉学科为完成招生指标,可能降低门槛甚至接受跨专业考生。 -

动态调整机制

当出现同分扎堆现象时,学校倾向于扩大复试名单而非直接割舍,导致实际参与人数超过理论值,复试权重占比成为关键变量——多数高校将初试与复试成绩按各占50%的比例折算总评,个别院校还会细分笔试、面试、英语口试的小项得分。

| 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重占比 | 总成绩 | 录取结果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 闫慧 | 332 | 2 | 40% | 12 | ✅拟录取 |

| 邓艺坤 | 282 | 82 | 40% | 64 | ✅拟录取 |

| 张欣怡 | 283 | 6 | 40% | 8 | ✅拟录取 |

| 吕兆恒 | 318 | 58 | 40% | 57 | ❌未录取 |

| 高中善 | 281 | 6 | 40% | 96 | ❌未录取 |

典型成功率区间参考

结合近年统计数据与个案观察,可归纳出以下规律:

- 保守估计值:约60%-70%的复试者能最终获得录取资格;

- 理想上限值:对于准备充分且发挥稳定的考生,该概率可提升至83%左右(对应1:1.2的最低淘汰比例);

- 极端波动案例:个别年份因政策倾斜或生源质量突变,出现过高达90%以上的高通过率,但也伴随不足50%的严苛筛选情形。

策略建议与风险预警

-

精准定位目标院校风格

提前研究往年复试真题、导师研究方向及评分偏好,针对性强化薄弱环节,注重科研能力的实验室倾向考察实验设计能力,而偏重理论教学的院系则更关注文献综述水平。 -

模拟实战训练

组建学习小组进行全真模拟面试,录制视频回放检视肢体语言、语速控制等问题;邀请资深教授指导科研计划书写作技巧,确保学术潜力可视化呈现。 -

心理韧性建设

认识到“末位淘汰制”下必然存在运气成分,保持平和心态应对突发状况,曾有考生因设备故障中断答辩后迅速调整思路,转而用板书推导公式赢得评委认可。

相关问题与解答

Q1:如果第一次复试未被录取,参加第二次调剂复试的机会有多大?

A:这取决于目标院校是否有剩余名额以及你的初试成绩是否达到该校调剂线,只要符合基本要求且及时申请,获得二次复试机会的可能性较高,但需注意,热门院校的调剂竞争同样激烈,建议多关注冷门地区或新开专业方向。

Q2:如何在第二次复试中脱颖而出?

A:关键在于差异化展示个人优势,除了扎实的专业基础外,可以突出实践经验(如参与过的科研项目)、独特的学术视角(例如交叉学科思考)以及对报考导师研究领域的深度了解,流畅清晰的表达能力和积极向上的态度也是