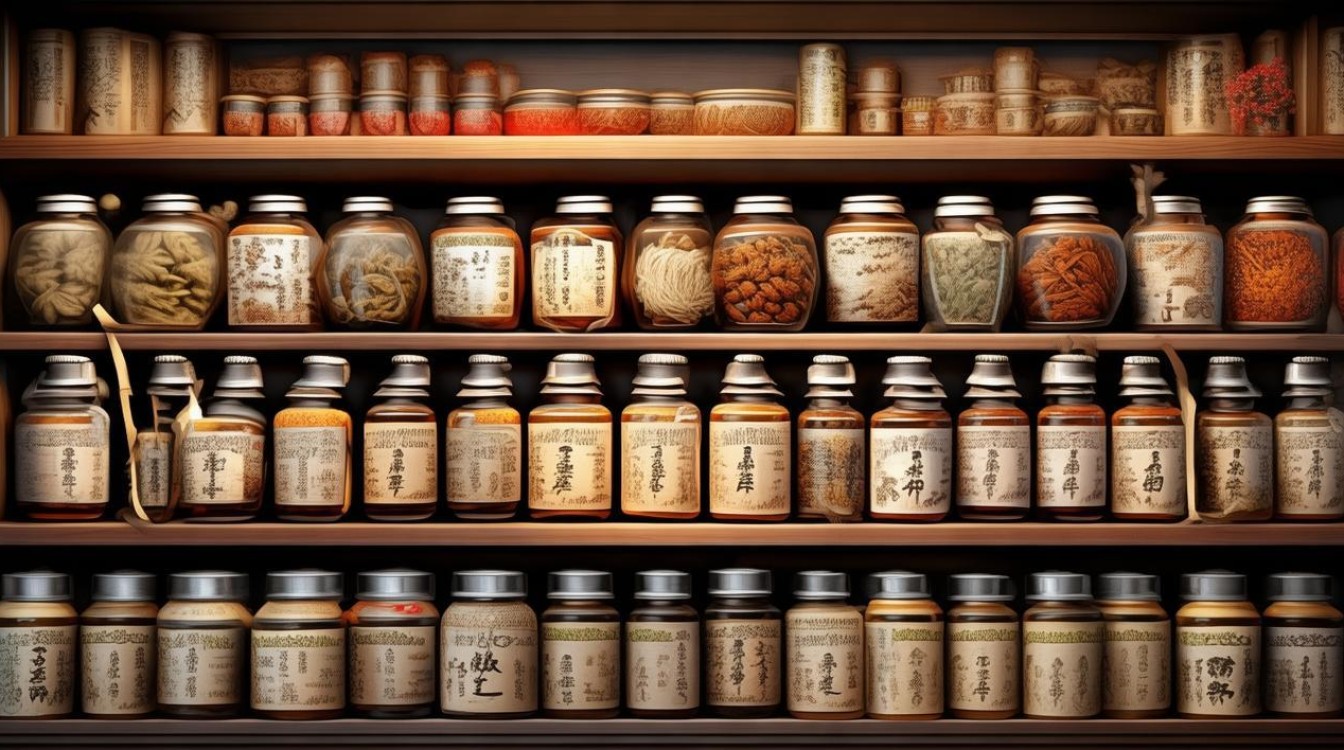

趣味中成药,融合传统智慧与现代工艺,以独特口感、便捷服用,让养生治病

名字里的幽默与智慧

许多中成药的名称如同微型故事,用生活化的比喻传递药效特点。

| 药品名称 | 趣味解析 | 主要功效 |

|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| 六神丸 | “六神”指心、肝、脾、肺、肾、胆六脏之神,寓意多靶点调理,实则含麝香、牛黄等珍贵成分,能清热解毒、消肿止痛。 | 咽喉肿痛、烂喉丹痧 |

| 逍遥丸 | 取自“逍遥自在”,暗示疏肝解郁后情绪舒畅的状态,专治肝气不舒导致的胸闷、月经不调。 | 疏肝健脾、养血调经 |

| 保和丸 | “保合”谐音“保和”,既指保护脾胃和谐运作,又暗含消食导滞的功能,适合暴饮暴食后的积食腹胀。 | 消食导滞、和胃止痛 |

| 乌鸡白凤丸 | 黑白配色的动物意象(乌鸡+白凤)形成视觉冲击,实际以乌骨鸡为主料,搭配人参、黄芪等补益药材,用于气血双亏。 | 补气养血、调经止带 |

| 肥儿丸 | 反其道而行之——并非让人长胖,而是通过驱虫消积治疗小儿疳积瘦弱,名字自带反差萌。 | 健胃消积、驱虫杀虫 |

这类命名方式往往结合了中医理论与民间语言艺术,既便于记忆,又暗藏用药逻辑,越鞠丸”(越=超越,鞠=郁结),直接点明其治疗多种郁证的核心作用;而“藿香正气水”则因广告词“中暑就喝它”深入人心,成为夏季家庭必备品。

剂型的创意设计

除了名称有趣,部分中成药的物理形态也充满巧思:

- 蜡丸工艺:如安宫牛黄丸采用蜂蜡包裹,既能延缓药物释放速度,又能隔绝异味,适合急救时含服,这种古老技法如今仍被沿用,兼具实用性与仪式感。

- 滴丸技术:复方丹参滴丸将液态药材浓缩成微小颗粒,入口即化,方便老年人吞咽,同时提高生物利用度。

- 糖衣片伪装者:某些苦味浓重的中药(如龙胆泻肝丸)会裹上彩色糖衣,降低服药心理门槛,尤其受儿童欢迎。

- 膏方美学:秋梨膏、枇杷膏等膏滋类药品常装在陶瓷罐中,质地浓稠如蜜,既可冲水饮用,也能直接涂抹面包食用,模糊了药食边界。

功效与生活的奇妙联结

一些中成药的使用场景自带戏剧效果:

- 风油精的双重身份:既是提神醒脑的外用药,又是蚊虫叮咬后的止痒神器,涂抹太阳穴可缓解晕车不适,滴入凉水中擦拭身体还能降温防暑。

- 云南白药的跨界应用:除了止血疗伤,它还被运动爱好者用作肌肉酸痛贴敷剂,甚至有人将其混入牙膏增强美白效果(需谨慎尝试)。

- 板蓝根的流行文化符号:每当流感季来临,办公室会出现集体冲泡板蓝根的场景,这种预防性用药行为已演变为一种社会现象。

- 启脾丸的儿童友好型:针对挑食厌食的孩子设计成水果口味咀嚼片,让孩子在“吃糖”的过程中改善消化功能。

民间传说与科学真相

围绕趣味中成药流传着不少轶事,但需辩证看待:

✅ 真实案例:同仁堂安宫牛黄丸曾用于抢救热射病患者,因其含有的犀角(现用水牛角替代)、黄连等成分确有清热开窍作用。

❌ 误区警示:“以形补形”观念导致滥用——比如认为吃核桃能补脑就随意服用补肾类中成药,实则中医讲究辨证施治,盲目进补可能适得其反。

💡 现代研究支持:近年研究发现,某些经典方剂如六味地黄丸对糖尿病并发症有一定辅助治疗效果,但必须在医生指导下使用。

安全用药小贴士

享受趣味的同时切记以下原则:

1️⃣ 忌自行叠加用药:不同中成药可能含有相同成分(如甘草),过量易引发不良反应。

2️⃣ 关注保质期:蜜丸类药品容易霉变,开封后需冷藏保存。

3️⃣ 特殊人群慎用:孕妇禁用活血化瘀类(如三七伤药片),高血压患者慎服温补型(如桂附地黄丸)。

4️⃣ 警惕虚假宣传:宣称“包治百病”的产品多为假货,正规药品应有国药准字批号。

FAQs

Q1:为什么有些中成药味道特别苦?

A:中药汤剂或浓缩丸剂保留原药材风味,苦味多来自黄连、黄柏等清热燥湿成分,若难以接受,可选择胶囊剂型或服药后含服少量蜂蜜缓解,但需注意,糖尿病患者应避免额外摄入糖分。

Q2:儿童可以长期服用健脾类中成药吗?

A:不建议!中医强调“中病即止”,即使像启脾丸这类温和制剂,也应在医师指导下按疗程服用,长期依赖药物可能削弱自身脾胃运化能力,正确的做法是通过饮食调理(如山药粥、小米南瓜糊)配合适度运动来改善体质。

通过以上探索不难发现,趣味中成药的本质是中医“寓医于乐”理念的体现,它们既是医学科学的结晶,也是中华文化的载体,在守护健康的同时,为我们打开了一扇了解传统智慧的大门,下次遇到名字奇特的中成药时,不妨多一份好奇与思考——或许这正是打开