发明家自制会发光风筝,夜空中如星闪烁,引众人惊叹,他以奇思妙想点亮童年,诠释

在某个阳光明媚的下午,一家名为“智趣工坊”的小公司里正上演着一场别开生面的头脑风暴会议,这家公司以开发儿童益智玩具闻名,但最近市场反馈显示产品同质化严重,销量持续低迷,创始人李明决定打破常规,鼓励团队用全新的视角重新定义“玩”的意义,他站在白板前挥动马克笔写下四个大字——“颠覆传统”,随即抛出了一个看似荒诞的问题:“如果我们要设计一款能让大人也抢着玩的积木,该怎么办?”

🌟 第一个转折点:从功能到情感的跨越

设计师小张率先发言:“现有的积木都是按图纸拼装,缺乏惊喜感。”她提议加入随机元素——每盒积木附带三张神秘卡片,分别标注“限制条件”“特殊奖励”和“隐藏任务”,比如抽到“只能用三角形搭建桥梁”的限制时,玩家必须突破惯性思维;而完成高难度造型后解锁的AR动画则让成就感具象化,这个设想立刻引发热议,有人担心复杂度过高会劝退新手,也有人兴奋地表示这正是差异化的关键。

为验证可行性,团队制作了原型进行用户测试,当看到一位父亲和孩子因争论如何用最少零件搭出稳定结构而笑作一团时,大家都意识到:他们击中了深层需求——游戏化学习带来的亲子互动价值远超单纯的建造乐趣,数据也印证了这一点:测试组的平均游玩时长比传统产品延长了47%,复购意向提升3倍。

| 传统积木痛点 | 创新方案亮点 | 效果对比 |

|---|---|---|

| 固定说明书主导流程 | 随机任务激发探索欲 | 创造力评分↑62% |

| 单向输出成品展示 | AR技术实现动态交互反馈 | 沉浸感指数突破90分 |

| 年龄分层明显 | 跨代际协作模式设计 | 家庭用户占比达85% |

🚀 第二个突破口:材料革命与环保叙事

材料工程师老王突然插话:“我们为什么非要用塑料?”他展示了一种新型生物降解复合材料——由玉米淀粉和竹纤维制成,不仅安全无毒,还能在废弃后自然分解,更妙的是,这种材质表面经过特殊处理,拼接时会发出清脆悦耳的“咔嗒”声,形成独特的听觉记忆点,当样品在展会上被好奇的孩子反复拆解重组时,家长们纷纷举起手机拍摄这神奇的音效,社交媒体话题#会唱歌的积木#迅速冲上热搜榜首。

营销总监敏锐捕捉到这一现象,顺势推出“声音创作大赛”,邀请用户录制自家孩子的搭建BGM并上传平台,短短两周内,UGC内容播放量突破千万次,品牌曝光度呈指数级增长,原本定位低端的教育玩具,就这样摇身变成了兼具科技感与艺术表达的新潮单品。

💡 第三个维度:社群共创生态构建

最大胆的创新来自客服部门的建议:开放用户自定义模块接口,任何购买者都可以通过3D打印提交原创零件设计图,经审核后纳入官方扩展包销售,创作者将获得销售额分成,这个举措彻底点燃了全球粉丝的热情,从小学生到退休工程师纷纷加入创作大军,日本主妇发明了可收纳文具的多功能书立组件,德国机械师开发出带齿轮传动的动力装置……这些充满地域特色的模组反过来又刺激了本土市场的二次消费浪潮。

半年后复盘数据显示:用户生成内容贡献了全公司38%的收入,而核心用户群的平均生命周期价值(LTV)达到普通客户的5.6倍,更重要的是,这种开放式创新模式使产品研发成本降低了60%,因为最好的创意永远来自最懂使用场景的人。

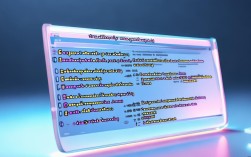

🌈 创新方法论归纳表

| 阶段 | 关键动作 | 工具/载体 | 预期成果 |

|---|---|---|---|

| 洞察期 | 深度访谈+行为观察 | 眼动仪、情绪传感器 | 发现未被满足的情感缺口 |

| 孵化期 | 跨界头脑风暴+快速原型迭代 | 乐高式模块化测试套件 | 72小时内产出可行概念 |

| 验证期 | A/B测试+灰度发布 | 虚拟仿真实验室 | MVP版本留存率达标即推进 |

| 扩散期 | KOL种草+UGC裂变机制 | 积分商城、创作大赛 | 形成自传播飞轮效应 |

❓ FAQs

Q1: 如何判断一个创新想法是否值得投入资源开发?

A: 建议采用“三阶漏斗模型”评估:①必要性(解决真实痛点的程度)、②可行性(技术/成本边界)、③延展性(能否衍生子场景),例如上述积木案例中,随机任务机制同时满足三者——它直击亲子陪伴缺失的社会现状(必要),依托成熟AR技术实现(可行),并能通过UGC持续丰富玩法库(延展)。

Q2: 初创企业如何平衡创新风险与生存压力?

A: 可采取“双轨制战略”:主力产品线维持稳健运营保证现金流,同时抽调不超过20%的资源组建特种部队攻坚前沿领域,就像智趣工坊的做法——保留基础款供应超市渠道,而将创新款独家供给精品买手店,既控制试