法治思维是一种以法律规范为基准,运用法律逻辑、法律原则和法律方法来分析问题、判断是非、解决问题的思维方式,其核心在于崇尚法治、敬畏法律,坚持在法治轨道上想问题、作决策、办事情,这种思维方式的养成与实践,离不开“求是”精神的引领——即从实际出发,探求事物本质规律,以客观事实为依据,以法律为准绳,确保法治建设不偏离正确方向、不脱离现实需求。

法治思维的“求是”根基,首先体现在对法律真实性与客观性的尊重,法律不是主观臆断的产物,而是对社会关系、实践经验的总结与升华,是“求是”成果的制度化体现,我国民法典的编纂,历时数年,历经广泛调研、反复征求意见、多次审议修改,正是深入洞察社会生活现实需求、精准把握民事法律关系规律的结果,这种“从实际中来”的立法过程,本身就是法治思维“求是”属性的生动实践,它要求我们在适用法律时,不能机械照搬法条,而应结合案件具体情况、社会风俗习惯、价值导向等因素,通过法律解释、法律推理等方法,探求立法本意,实现法律效果与社会效果的统一。

在治理实践中,法治思维的“求是”要求坚持问题导向,以解决实际问题为出发点和落脚点,当前,我国正处于社会转型期,各类矛盾风险交织叠加,从基层治理中的邻里纠纷化解,到营商环境中的权利保障问题,再到生态环境领域的监管挑战,都需要运用法治思维“实事求是”地分析问题根源,寻找合法合理的解决路径,针对“大数据杀熟”“算法歧视”等新问题,立法机关及时研究制定《个人信息保护法》《算法推荐管理规定》等,通过填补法律空白、明确规则边界,将新技术发展纳入法治轨道,这正是“求是”精神在法治应对新挑战中的具体运用——不回避问题,不畏惧变化,以法律手段规范新业态、新模式,保障社会公平正义。

法治思维的“求是”还体现在对权力运行的规范与约束上,公权力姓“公”,必须以法律为边界,以“为民服务”为根本宗旨,这要求决策者和管理者摒弃“人治”思维,坚持“法无授权不可为、法定职责必须为”,在重大行政决策过程中,严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等法定程序,正是通过程序正义确保决策内容符合客观实际、符合法律法规、符合人民群众根本利益,近年来,各地推行的“最多跑一次”“一网通办”等改革,本质上也是通过法治思维优化权力运行流程,以“求是”态度解决群众办事难、办事慢的痛点问题,将法治红利转化为民生福祉。

在实践中,部分地方仍存在法治思维淡薄、“不求是”的现象:有的决策者习惯于“拍脑袋”决策,忽视法律风险评估,导致决策失误;有的执法者机械执法、选择性执法,缺乏对案件具体情况的考量;有的群众在维权时,或采取极端方式,或对法律权威认识不足,未能通过合法途径表达诉求,这些问题的根源,在于未能真正将“求是”精神融入法治思维,导致法治与实践脱节、与民心相悖,培育法治思维,必须强化“求是”导向,让尊法学法守法用法成为全社会自觉行动,让法治成为国家治理体系和治理能力现代化的重要依托。

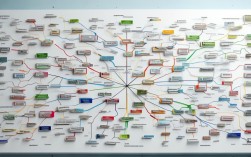

| 法治思维的核心要素 | “求是”精神的体现 | 实践要求 |

|---|---|---|

| 法律至上理念 | 承认法律的客观性与权威性,法律是社会实践的总结 | 尊重立法原意,避免主观臆断,以法律为判断是非的标准 |

| 权利保障意识 | 从社会成员实际需求出发,确认和保护合法权益 | 立法回应民生关切,执法司法保障权利救济,实现“有权利必有救济” |

| 程序正当原则 | 以程序规范保障实体公正,防止权力滥用 | 严格遵守法定程序,确保决策、执法、司法过程的公开透明、参与充分 |

| 辩证思维方法 | 结合具体实际分析法律问题,避免机械适用法律 | 综合考量法律、政策、道德、习俗等因素,实现个案正义 |

相关问答FAQs:

问:如何理解法治思维中“法律效果与社会效果相统一”的“求是”内涵?

答:“法律效果与社会效果相统一”是法治思维“求是”内涵的重要体现,法律效果强调严格依法办事,确保裁判、决定的合法性;社会效果则关注是否符合社会公共利益、是否符合人民群众普遍情感、是否有利于社会和谐稳定,二者的统一,要求我们在适用法律时,不能孤立地看待法条,而应深入理解法律背后的价值追求和社会目的,在处理邻里纠纷时,既要依据民法典关于相邻关系的规定明确权利义务,也要考虑当地的伦理风俗、当事人关系等实际情况,通过调解等方式化解矛盾,既维护了法律权威,又修复了社会关系,这种“统一”不是降低法律标准,而是通过“求是”的方法,让法律更好地回应社会现实,实现实质正义。

问:普通公民如何在日常生活中培养以“求是”为导向的法治思维?

答:普通公民培养以“求是”为导向的法治思维,需从三个方面入手:一是“学法”明理,主动学习与生活密切相关的法律法规(如《民法典》《消费者权益保护法》等),理解法律条文背后的立法意图和社会功能,避免对法律产生误解或偏见;二是“用法”实践,在遇到问题时,首先考虑通过法律途径解决(如协商、调解、诉讼等),收集证据、遵守程序,以客观事实为依据维护自身权益,同时尊重他人合法权益和社会公共利益;三是“思法”反思,在观察社会现象、评价事件时,尝试用法律逻辑分析其合法性与合理性,例如看待网络热点事件时,不盲从情绪化表达,而是思考法律如何界定责任、如何平衡权利,从而逐步形成“以事实为依据、以法律为准绳”的思维习惯,真正将“求是”精神融入法治实践。