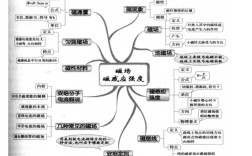

袋鼠作为澳大利亚最具代表性的动物之一,其独特的生物特征和行为模式一直是生物学研究的重要课题,为了更系统地理解袋鼠的生态习性、生理结构及生存策略,以下通过思维导图的形式,从多个维度展开详细分析。

分类与分布

袋鼠属于哺乳纲有袋动物,主要分为四大类:红袋鼠、灰袋鼠、岩袋鼠和小袋鼠,红袋鼠是体型最大的有袋类动物,成年雄性身高可达2米,体重约90公斤;灰袋鼠则广泛分布于澳大利亚东部沿海地区;岩袋鼠多栖息于多岩石地带;小袋鼠体型较小,常活跃于森林和灌丛区域,地理分布上,袋鼠几乎遍布澳大利亚全境,仅少数热带雨林和干旱沙漠地区除外,值得注意的是,部分袋鼠种类如树袋鼠,也栖息于新几内亚的热带雨林中。

生理特征

袋鼠的生理结构高度适应跳跃运动,其后腿强健有力,脚部长有适合抓地的利爪,尾巴粗壮且肌肉发达,可作为“第五肢”在休息或跳跃时保持平衡,其前肢相对短小,主要用于进食和梳理毛发,雌性袋鼠的腹部有育儿袋,袋内有两个乳头,刚出生的幼崽(称为“乔伊”)仅约2厘米长,需在育儿袋中发育约6-8个月,袋鼠的牙齿具有持续生长的特性,门齿用于切断植物,臼齿则适合研磨草类,这种适应使其能高效消化粗糙的植被。

行为习性

袋鼠是典型的草食性动物,主食为草类、树叶和嫩枝,晨昏时段最为活跃,其社会结构以小群体为主,群体成员通过气味和声音进行交流,繁殖方面,雌性袋鼠具有“胚胎滞育”能力,即在育儿袋中有幼崽时,可延缓新胚胎的发育,确保资源有限时优先抚养现有后代,运动方式上,袋鼠以跳跃为主,时速可达60公里,单次跳跃距离可达9米,这种高效的运动方式使其在开阔草原中能快速躲避天敌。

生态作用

袋鼠在澳大利亚生态系统中扮演着关键角色,作为初级消费者,它们通过取食植物控制植被过度生长,同时其粪便为土壤提供养分,袋鼠种群数量受气候和食物资源影响显著,干旱时可能面临生存压力,袋鼠与人类活动的冲突日益凸显,例如农业区袋鼠啃食作物、城市周边与车辆碰撞等,需要科学管理种群数量。

与人类的关系

袋鼠是澳大利亚的国家象征,广泛出现在国徽、货币及体育赛事标志中,原住民文化中,袋鼠是图腾崇拜的重要对象,其肉和皮毛被用于食物和衣物制作,现代保护措施包括建立国家公园、限制狩猎及实施种群控制计划,在人口密集的袋鼠栖息地,政府会通过专业捕猎员控制数量,以维持生态平衡。

生存挑战

袋鼠面临的主要威胁包括栖息地丧失、气候变化导致的干旱频发,以及车辆碰撞和非法狩猎,气候变化使部分地区的草场退化,直接影响袋鼠的食物来源,车辆碰撞是袋鼠死亡的重要原因之一,尤其在夜间行车时,为应对这些挑战,澳大利亚政府和非组织采取了多项措施,如修建野生动物通道、加强公众教育等。

研究意义

袋鼠的独特生理特征(如胚胎滞育、持续生长的牙齿)为生物医学研究提供了重要模型,科学家通过研究袋鼠的代谢机制,探索糖尿病治疗的新途径;其育儿袋的免疫环境也为早产儿护理研究提供了启示,袋鼠的跳跃运动模式被仿生学应用于机器人设计,以提高移动效率。

保护现状

根据《世界自然保护联盟》(IUCN)红色名录,大部分袋鼠种类为“无危”(LC),但岩袋鼠因栖息地破坏被列为“易危”(VU),澳大利亚通过《野生动物保护法》等法规,禁止对袋鼠的非法捕杀,并要求商业捕猎必须符合可持续管理原则,科研机构通过卫星追踪和种群监测,动态评估袋鼠数量,确保生态系统的稳定。

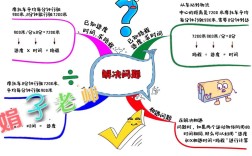

以下是袋鼠关键特征的对比表格:

| 类别 | 特征描述 |

|---|---|

| 主要种类 | 红袋鼠(体型最大)、灰袋鼠(分布最广)、岩袋鼠(适应山地)、小袋鼠(体型较小) |

| 栖息地 | 草原、灌丛、森林,澳大利亚全境及新几内亚雨林 |

| 繁殖特点 | 胚胎滞育、育儿袋哺育、幼崽发育期6-8个月 |

| 运动能力 | 跳跃时速60公里,单次跳跃9米,尾巴辅助平衡 |

| 生态角色 | 控制植被生长、土壤养分循环、与人类活动冲突 |

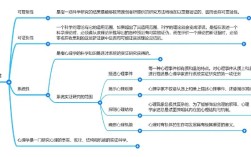

相关问答FAQs

Q1: 袋鼠的育儿袋是如何工作的?

A1: 雌性袋鼠的育儿袋是一个由肌肉构成的囊状结构,内侧有乳头,刚出生的幼崽(乔伊)会自行爬入育儿袋,含住乳头并持续发育约6-8个月,期间,幼崽的四肢和感官逐渐发育成熟,最终会短暂离开育儿袋,但遇到危险时会迅速返回,育儿袋的温度和湿度受母体调控,为幼崽提供稳定的生长环境。

Q2: 袋鼠的种群数量为何需要控制?

A2: 袋鼠种群数量在适宜环境下增长迅速,可能超过生态承载能力,导致植被过度消耗、食物短缺及与其他草食动物竞争,高密度的袋鼠群体会增加与人类活动的冲突,如农业损失和交通事故,澳大利亚政府通过科学评估种群密度,在特定区域实施可持续捕猎计划,以维持生态平衡和减少人兽冲突。