孔乙己的形象是鲁迅笔下极具代表性的知识分子,其性格与命运折射出封建科举制度对人的异化,以下从多个维度构建孔乙己的思维导图式分析,结合其言行、社会背景及象征意义展开论述。

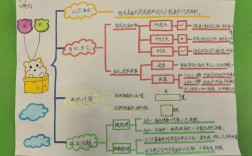

人物身份与基本特征

孔乙己是清末鲁镇咸亨酒店里“站着喝酒而穿长衫的唯一的人”,这一身份标签包含三重矛盾:

- 经济地位与阶级标签的错位:长衫象征读书人身份,但“站着喝酒”表明他属短衫帮,经济拮据却固守读书人优越感。

- 生存技能与知识体系的脱节:满口“之乎者也”却无谋生能力,将“茴”字四种写法视为学问,忽视实用价值。

- 道德坚守与行为失范的冲突:偷书被嘲笑时辩解“窃书不能算偷”,维护读书人清高却失底线,体现封建礼教对人性的扭曲。

性格的多维剖析

| 性格维度 | 具体表现 | 形成原因 |

|---|---|---|

| 迂腐保守 | 坚信“万般皆下品,唯有读书高”,排斥劳动谋生 | 长期受科举教育洗脑,将科举视为唯一正途 |

| 自欺欺人 | 教小伙计写字时炫耀学识,被揭穿后窘迫不堪 | 通过虚假的知识优越感掩盖现实失败 |

| 善良本真 | 分茴香豆给孩童,从不拖欠酒钱(虽仅四次) | 未被完全异化的人性残留,与周围人的冷漠形成对比 |

| 卑微可悲 | 因偷被打断腿后仍用手“走”来喝酒,无人同情 | 封建制度受害者,社会底层互害的牺牲品 |

社会环境的映射

-

科举制度的毒害:

- 功名导向的教育使孔乙己成为“考试机器”,忽视人格与能力培养。

- “学而优则仕”的单一成功标准,导致落第者失去生存技能。

-

人性的冷漠麻木:

- 酒客们拿其伤疤取乐(“你脸上又添新伤疤了”),掌柜只关心欠账十九文。

- 孩童围观哄笑,体现封建社会对弱势群体的集体漠视。

-

阶级固化的压迫:

短衫帮与长衫客的严格划分,孔乙己夹缝中求生,既不被底层接纳,也无法融入上层。

象征意义与悲剧内核

-

封建知识分子的缩影:

孔乙己的“长衫”是精神枷锁,象征其对腐朽制度的依附与妥协,最终被制度吞噬。 -

国民性的批判载体:

鲁迅通过其遭遇揭示“看客心理”,民众对苦难的麻木成为悲剧延续的土壤。 -

启蒙主义的隐喻:

“大约孔乙己的确死了”的模糊表述,暗示旧制度若无根本变革,类似悲剧必然重演。

叙事手法与艺术效果

-

以小见大的白描:

通过“排出九文大钱”的细节,展现其穷酸却要维持体面的矛盾心理。 -

反讽的运用:

“窃书不能算偷”的辩解,揭露封建道德的虚伪性与逻辑混乱。 -

悲剧的喜剧化表达:

用轻松幽默的笔调叙述悲惨故事,强化批判力度,引发读者深思。

FAQs

Q1:孔乙己的悲剧仅仅是个人的悲剧吗?

A1:不完全是,孔乙己的悲剧是个人性格与社会环境共同作用的结果,但根本原因在于封建科举制度对知识分子的异化,制度将读书人异化为追求功名的工具,剥夺其独立生存能力;社会等级观念与人情冷漠使其成为被集体抛弃的牺牲品,他的悲剧是封建社会的系统性悲剧。

Q2:如何理解孔乙己“窃书不能算偷”的辩解?

A2:这句话体现了孔乙己在道德认知上的扭曲,作为深受封建礼教影响的读书人,他试图用“君子固穷”的道德优越感掩盖行为失范,将“窃书”定义为“文人雅事”而非盗窃,这种自欺欺人的逻辑,既反映了封建教育对人格的割裂,也暴露了其精神上的可悲——用虚假的尊严掩盖现实中的屈辱。