这不仅仅是一个工具的名字,它更代表了一种以“文心”为核心和灵魂的思维方法与创作范式,我们可以从三个层面来理解它:核心理念、构建方法、以及应用场景。

核心理念:什么是“文心”?

“文心”一词源于中国南朝文学理论家刘勰的著作《文心雕龙》,原指为文之用心、创作的核心思想,在现代语境下,我们可以将其理解为:

- 以人为本: 思考和创作的出发点始终是“人”——读者的情感、需求、认知和体验。

- 意在笔先: 动笔之前,先有清晰的立意、情感基调和核心思想,这是“文心”的骨架。

- 情动于中: 创作是由内在的情感和思想驱动,而非空洞的文字堆砌,这是“文心”的血肉。

- 言为心声: 语言文字是表达内心思想情感的工具,追求准确、生动、有感染力。

“文心思维导图” 就是一种将“文心”的理念融入传统思维导图的工具,它不仅用于整理信息、发散思维,更强调在思维过程中注入情感、明确立意、构建逻辑,最终产出有深度、有温度、有灵魂的内容。

构建“文心思维导图”的方法

传统的思维导图中心是关键词,而“文心思维导图”的中心是一个核心思想或情感,我们可以遵循以下步骤来构建:

第一步:定“心”——确立核心(中心节点)

这是最重要的一步,不要只放一个词,而是要提炼出一个能代表你整个内容灵魂的短语、句子或问题。

- 写文章时: 中心节点可以是文章的中心论点或核心情感。

写一篇关于“故乡”的散文,中心可以是“记忆中的炊烟,是游子心中最温暖的乡愁”。

- 做策划时: 中心节点可以是活动的核心价值或目标愿景。

策划一场读书会,中心可以是“在快节奏中,寻找片刻的宁静与思想的共鸣”。

- 解决问题时: 中心节点可以是问题的本质或期望达成的状态。

解决“团队效率低下”的问题,中心可以是“如何构建一个自驱、高效、有创造力的团队生态?”

第二步:发散“脉”——搭建主干(一级分支)

从“心”出发,像脉络一样向外延伸,搭建出内容的骨架,这些主干应该是支撑核心思想的关键维度。

- 写文章时(如议论文):

- 是什么(概念阐述): 解释核心概念的内涵。

- 为什么(原因分析): 阐述其重要性、影响或产生的背景。

- 怎么做(方法路径): 提出实现目标或解决问题的方案。

- 怎么样(案例佐证/未来展望): 用事实说话,或描绘未来的图景。

- 做策划时:

- 目标: 我们要达成什么?

- 受众: 我们为谁服务?

- 我们提供什么核心体验?

- 渠道: 我们如何触达他们?

- 预算: 我们有多少资源?

第三步:填充“肉”——丰富细节(二级、三级分支)

在主干上,继续添加具体的、有血有肉的分支,这是“文心”注入的关键环节。

- 注入情感: 在每个分支上,用带有情感色彩的词语或短句进行标注,在“故乡”的分支下,可以有“外婆的蒲扇(温馨)”、“夏夜的蛙鸣(惬意)”、“离别的站台(不舍)”。

- 关联感官: 思考这个分支能调动读者的哪些感官?视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。

“外婆的蒲扇”下可以细分:“扇动的风(触觉)”、“老旧的木头味(嗅觉)”、“‘快睡吧’的哼唱(听觉)”。

- 运用意象: 使用具体的、能引发联想的意象来代替抽象的词语。

不说“压力大”,而说“像一块巨石压在胸口”。

- 标注关键词和金句: 在分支末尾,写下最核心的词汇或可以直接引用的句子。

第四步:理“气”——串联与升华(连接与总结)

- 使用连接线: 用虚线或不同颜色的线条,关联不同分支间的想法,体现逻辑关系(如因果、并列、转折),让整个导图“气”脉贯通。

- 回顾与提炼: 完成所有分支后,回到中心,审视整个导图,问自己:

- 我的“文心”是否贯穿始终?

- 逻辑是否通顺,情感是否连贯?

- 是否有遗漏的关键点?是否有可以升华的地方?

- 这个导图是否已经能引导我创作出有灵魂的内容?

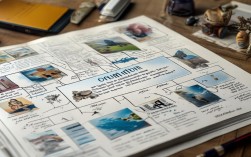

“文心思维导图”示例

假设我们要写一篇关于 “独处” 的文章。

【中心节点 - 文心】 独处,是与自己灵魂的深度对话,而非孤独的囚笼。

【一级分支 - 主干】

- 为何需要独处(价值)

- 独处时做什么(状态)

- 如何拥抱独处(方法)

- 独处的误区(反思)

【二级/三级分支 - 肉与血】

-

为何需要独处(价值)

- 清空缓存: 摆脱信息轰炸,让大脑休息。

- 感官: 关掉手机,只听窗外的雨声(听觉)。

- 听见真我: 倾听内心真实的声音,而非外界的回响。

- 情感: 一种清醒的、被自我拥抱的感觉。

- 积蓄能量: 为下一次社交和输出充电。

- 意象: 像植物在夜间进行光合作用。

- 清空缓存: 摆脱信息轰炸,让大脑休息。

-

独处时做什么(状态)

- 沉浸式阅读: 与作者进行跨越时空的交流。

- 金句: “在别人的故事里,流自己的泪。”

- 随心写作: 记录流动的思绪,不问章法。

- 意象: 像山间清泉,自然流淌。

- 放空冥想: 观察呼吸,感受身体的每一寸。

- 感官: 感受阳光洒在皮肤上的温度(触觉)。

- 沉浸式阅读: 与作者进行跨越时空的交流。

-

如何拥抱独处(方法)

- 创造仪式感: 泡一杯茶,点一盏香。

- 感官: 茶香袅袅,视觉与嗅觉的双重享受。

- 选择舒适的环境: 一个角落,一束光。

- 意象: 打造一个属于自己的“精神庇护所”。

- 循序渐进: 从15分钟开始,延长独处时间。

- 方法: 使用番茄钟,专注当下。

- 创造仪式感: 泡一杯茶,点一盏香。

-

独处的误区(反思)

- ≠ 懒惰/社恐: 独处是主动选择,被动逃避。

- ≠ 与世隔绝: 独处是为了更好地与世界相处。

- 警惕“无效独处”: 沉迷于短视频,大脑仍在被消耗。

与传统思维导图的对比

| 特性 | 传统思维导图 | 文心思维导图 |

|---|---|---|

| 核心 | 关键词/概念 | 思想/情感/立意 |

| 目的 | 信息整理、逻辑梳理 | 内容创作、情感共鸣、价值输出 |

| 驱动力 | 理性、逻辑 | 情感、思想、灵感 |

| 关注点 | “是什么”、“怎么做” | “为什么”、“感觉如何”、“意义何在” |

| 产出 | 清晰的笔记、计划、方案 | 有温度、有深度的文章、演讲、策划案 |

| 应用 | 适用于几乎所有领域,偏重效率 | 更适用于内容创作、品牌故事、创意策划等偏人文的领域 |

文心思维导图 是一种从“术”到“道”的升级,它不仅仅是一个提高效率的工具,更是一种培养深度思考能力和共情能力的方法。

当你下一次面对一个创作任务或复杂问题时,不妨尝试放下纯理性的分析,先问问自己这件事的“文心”是什么,用一个充满情感和思想的中心,开始你的思维导图之旅,你会发现,你的思考和表达,将因此变得更加丰满和动人。