思维导图是由东尼·博赞(Tony Buzan)于20世纪70年代创立的一种革命性思维工具,它基于对人脑神经突触连接方式的模拟,通过图像、颜色、关键词和层级结构,将抽象信息转化为可视化、系统化的知识网络,东尼·博赞系列思维导图不仅是一种笔记方法,更是一套完整的思维训练体系,旨在提升人们的记忆力、创造力、逻辑分析能力和问题解决能力,本文将从思维导图的核心原理、绘制规则、应用场景及实践方法等方面展开详细阐述,并结合表格对比不同场景下的应用要点,最后通过FAQs解答常见疑问。

思维导图的核心原理与东尼·博赞的理论基础

东尼·博赞在研究脑科学的过程中发现,人脑对信息的处理偏好图像、色彩和关联性,而非线性的文字排列,传统笔记(如段落式记录)往往抑制大脑的联想能力,而思维导图通过“中心主题—主干—分支”的放射状结构,模拟了神经元网络的连接模式,使大脑能够更高效地存储、提取和创新信息,其核心原理包括:

- 图像化思维:人脑处理图像的速度比文字快6000倍,因此思维导图强调用图标、符号替代纯文字,增强记忆点。

- 色彩激活:不同颜色能刺激大脑不同区域,通过色彩编码可分类信息、提升注意力。

- 关键词提炼:每条分支只保留核心词汇,避免冗余信息,让大脑聚焦关键概念。

- 层级逻辑:通过分支的粗细、长度和关联性,体现信息的优先级与因果链条。

东尼·博赞在《思维导图》系列书籍中强调,思维导图不仅是工具,更是“大脑的说明书”,通过刻意练习可重塑思维习惯,实现“全脑思维”(即左脑的逻辑、文字与右脑的图像、创意结合)。

思维导图的绘制规则与步骤

遵循东尼·博赞的标准,一张有效的思维导图需遵循以下规则,并通过具体步骤实现:

绘制规则

| 规则要素 | 具体要求 |

|---|---|

| 中心主题 | 放置纸张中央,用图像或醒目文字表示,作为所有分支的起点。 |

| 主干分支 | 从中心向四周放射,粗曲线绘制,每条分支代表一个核心分类(如时间、地点、人物)。 |

| 子分支 | 从主干延伸出细分支,使用关键词而非短语,长度与关键词重要性匹配。 |

| 色彩运用 | 每条主干使用不同颜色,子分支可渐变或关联色彩,避免超过7种主色(符合短时记忆容量)。 |

| 图像与符号 | 关键节点添加简笔画或图标(如“重要”用星号,“问题”用问号),增强视觉联想。 |

| 关联线 | 用虚线连接不同分支的关联节点,体现跨领域逻辑。 |

绘制步骤

- 确定中心主题:考研复习规划”,用书本图标和加粗文字居中绘制。

- 延伸主干分支:按“科目”“时间安排”“资源”“目标”四大方向,用不同颜色曲线从中心延伸。

- 添加子分支细节:在“科目”分支下,用关键词“英语”“政治”“数学”延伸,再标注“单词量”“真题频率”等二级分支。

- 强化视觉元素:在“英语”分支旁添加耳机图标(听力),在“时间安排”分支用时钟符号标注每日学习时长。

- 检查与优化:确保分支无交叉、色彩协调、关键词简洁,必要时用箭头标注优先级。

思维导图的应用场景与价值

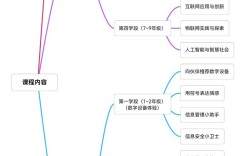

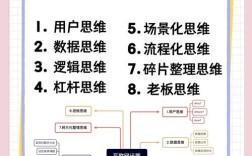

东尼·博赞系列思维导图已广泛应用于教育、商业、个人管理等领域,其核心价值在于将复杂系统化、抽象具象化,以下是典型场景及实践要点:

学习与知识管理

- 课堂笔记:替代传统线性笔记,用思维导图记录课程框架(如“历史事件—原因—人物—影响”),课后补充细节,便于考前复习。

- 知识点梳理:细胞结构”思维导图,中心为“细胞”,主干分为“细胞膜”“细胞核”“细胞质”,子分支标注功能、成分等。

- 语言学习:用色彩区分词性(名词蓝色、动词红色),通过图像联想记忆单词(如“apple”旁边画苹果)。

商业与项目管理

- 头脑风暴:团队围绕“新产品推广”绘制思维导图,分支涵盖“目标人群”“渠道”“预算”,通过图像快速激发创意。

- 项目规划:用甘特图结合思维导图,主干为“项目阶段”,子分支标注任务、负责人、时间节点,关联线体现依赖关系。

- 报告总结:将长篇报告转化为思维导图,突出核心结论与数据支撑,提升汇报效率。

个人成长与生活管理

- 目标设定:年度目标思维导图以“健康”“事业”“学习”为主干,子分支细化具体行动(如“健康”下标注“每周3次运动”)。

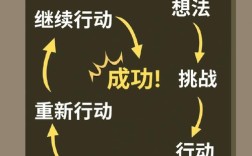

- 问题解决:遇到“职业瓶颈”时,用思维导图分析原因(技能不足、行业趋势等),并对应生成解决方案(培训、转行等)。

不同场景应用对比

| 应用场景 | 核心目标 | 绘制技巧 | 案例示例 |

|---|---|---|---|

| 学习备考 | 知识体系化、记忆强化 | 重点标注高频考点,用荧光笔突出难点 | 高数公式思维导图,按章节分类,标注易错点 |

| 项目管理 | 任务拆解、资源协调 | 增加进度符号(如“✔”完成,“⏳”进行中) | 活动策划思维导图,关联预算与供应商信息 |

| 创意写作 | 情节构建、角色塑造 | 用人物肖像图标代表角色,虚线标注情节关联 | 小说大纲思维导图,分支为“开端—发展—高潮” |

思维导图的进阶实践与工具推荐

初学者可从手绘开始,体验色彩与笔触的创造力;熟练后可借助数字化工具提升效率,以下是进阶建议:

- 手绘进阶:尝试3D思维导图(如折叠纸张)、多图组合(中心主题用拼贴画),增强视觉冲击力。

- 数字工具:推荐XMind(支持结构化视图)、MindMeister(云端协作)、iMindMap(东尼·博赞官方软件,内置全脑思维模板)。

- 日常训练:每日用5分钟绘制“今日计划”或“梦境记录”,逐步提升思维敏感度。

相关问答FAQs

Q1:思维导图是否适合所有类型的学习或工作?

A:思维导图在需要系统化梳理信息(如备考、项目管理)和激发创意(如头脑风暴)时效果显著,但对需要线性逻辑的细节任务(如编写代码、撰写法律条文)可能效果有限,建议根据任务性质灵活选择工具,例如复杂流程可用流程图+思维导图结合。

Q2:如何避免思维导图绘制时陷入“过度装饰”而忽略核心内容?

A:东尼·博赞强调“功能大于形式”,绘制时可遵循“20/80法则”:用80%精力聚焦关键词提炼和逻辑结构,20%精力添加必要图像与色彩,初学者可先忽略图像,仅用文字和颜色构建框架,熟练后再逐步优化视觉元素,确保工具服务于思维而非干扰思维。

通过系统学习和实践,东尼·博赞系列思维导图将成为打开大脑潜能的钥匙,帮助人们从“信息碎片化”走向“知识网络化”,在复杂世界中实现高效思考与创新。