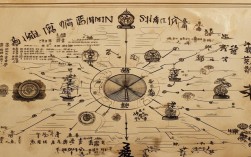

思维导图:通往开心的路径

中心主题:开心的奥秘

第一分支:内在源泉

- 核心理念: 快乐是一种内在的能力,而非外在的依赖,真正的快乐源于自我认知、心态和生活方式。

- 1 积极心态

- 感恩练习: 每天记录3件值得感激的事。

- 乐观视角: 专注于“我能做什么”,而非“我不能做什么”。

- 自我关怀: 像对待好朋友一样对待自己,允许自己犯错和休息。

- 2 成长与学习

- 培养爱好: 投入一项能让你沉浸其中的活动(绘画、音乐、编程等)。

- 持续学习: 学习新知识、新技能,带来成就感和新鲜感。

- 阅读与思考: 通过阅读开阔眼界,与智者对话。

- 3 身心健康

- 规律运动: 释放内啡肽,是天然的“快乐激素”。

- 健康饮食: 均衡的营养为身体和大脑提供能量。

- 充足睡眠: 保证高质量的休息,情绪更稳定。

- 正念冥想: 专注于当下,减少焦虑,提升幸福感。

- 1 积极心态

第二分支:外在连接

- 核心理念: 人类是社会性动物,良好的人际关系是幸福感的重要支柱。

- 1 深度关系

- 家人: 维护与家人的情感纽带,分享生活点滴。

- 朋友: 拥有可以倾诉和分享的知己。

- 伴侣: 建立相互支持、理解和深爱的亲密关系。

- 2 社区归属

- 志愿服务: 帮助他人能带来强烈的价值感和满足感。

- 参与社群: 加入兴趣小组、运动俱乐部或线上社区。

- 邻里关系: 与邻居建立友善的互动。

- 3 情感表达

- 有效沟通: 学会清晰、真诚地表达自己的感受和需求。

- 学会倾听: 真正地理解他人,建立更深层次的连接。

- 分享喜悦: 把你的快乐分享给他人,快乐会加倍。

- 1 深度关系

第三分支:行动创造

- 核心理念: 快乐不是被动等待的,而是通过主动创造和体验得来的。

- 1 体验新鲜事物

- 旅行探索: 走出舒适圈,体验不同的文化和风景。

- 尝试美食: 探索新的餐厅或自己动手烹饪。

- 接触艺术: 看一场电影、听一场音乐会、参观画展。

- 2 创造与贡献

- 完成目标: 设定并完成有挑战性的目标,获得成就感。

- 创造性输出: 写作、绘画、编程、手工艺等,从无到有创造价值。

- 利他行为: 帮助他人,哪怕只是一个小小的善举。

- 3 活在当下

- 享受小确幸: 感受阳光、咖啡的香气、雨后的清新空气。

- 减少数字干扰: 定期“数字排毒”,远离社交媒体的过度比较。

- 拥抱自然: 散步、远足、园艺,让身心回归自然。

- 1 体验新鲜事物

第四分支:认知调整

- 核心理念: 我们对事件的看法,而非事件本身,决定了我们的情绪,调整认知模式是获得持久快乐的关键。

- 1 接纳不完美

- 降低期待: 接受生活本就有起伏,不追求事事完美。

- 拥抱失败: 将失败视为学习和成长的机会,而非终点。

- 与自己和解: 接纳自己的缺点和不完美,是爱自己的开始。

- 2 拥抱变化

- 保持灵活: 适应生活中的不确定性,把变化看作新机遇。

- 告别过去: 不沉溺于过去的遗憾或伤痛,专注于现在和未来。

- 定期“断舍离”: 清理物理和数字空间,也清理内心的杂念。

- 3 定义自己的成功

- 内在标准: 用自己的标准衡量成功,而非他人的眼光。

- 过程导向: 享受努力的过程,而不仅仅是追求结果。

- 活在意义中: 找到自己认为有价值的事情并为之努力。

- 1 接纳不完美

如何使用这张思维导图?

- 自我探索: 从每个分支中选出你目前做得最好和最需要加强的1-2个点。

- 制定计划: 选择一个你最想尝试的“开心行动”,每周进行一次正念冥想”或“给一位久未联系的朋友打电话”。

- 日常提醒: 将这张图保存在手机里,作为情绪低落时的“快乐急救包”。

- 个性化调整: 在此基础上,添加属于你自己的“开心秘籍”,让它成为你专属的快乐地图。

开心不是目的地,而是一段旅程,愿这张导图能成为你旅途中的温暖指南。