2025年海关系统公务员招录是国家公务员考试(简称“国考”)的一部分,因此其基本条件遵循《中华人民共和国公务员法》和中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员公告的规定。

以下是2025年海关报名条件的详细梳理,分为基本条件和具体岗位要求两部分。

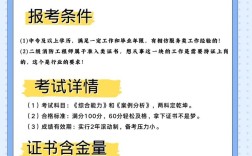

基本报考条件(所有考生必须满足)

这部分是参加国考所有职位的通用门槛,包括海关职位。

-

国籍与政治面貌:

- 具有中华人民共和国国籍。

- 拥护中华人民共和国宪法。

- 拥护中国共产党领导和社会主义制度。

- 具有良好的政治素质和道德品行。

-

身体条件:

- 具有正常履行职责的身体条件和心理素质。

- 特别说明: 海关职位,尤其是部分一线查验、旅检、缉私等岗位,对身体条件有更严格的要求,对矫正视力(通常要求矫正视力达到5.0以上)、身高、有无纹身等有具体规定,具体要求需参考当年各直属海关发布的招考简章。

-

年龄要求:

- 一般为18周岁以上、35周岁以下(即1981年10月至1999年10月期间出生)。

- 对于2025年应届硕士、博士研究生(非在职),年龄可放宽到40周岁以下(即1976年10月以后出生)。

-

学历要求:

- 一般要求具有大专及以上文化程度。

- 海关系统的大部分职位,特别是中央部委和直属海关的职位,通常要求本科及以上学历,并要求学士及以上学位,大专学历可报的岗位相对较少,且多为偏远地区的基层海关。

-

工作经历:

- 招考职位明确要求有基层工作经历的,报考者必须具备相应的基层工作经历。

- 基层工作经历是指在县级及以下党政机关、国有企事业单位、村(社区)组织及其他经济组织、社会组织等工作的经历,离校未就业高校毕业生到高校毕业生实习见习基地(该基地为基层单位)参加见习或者到企事业单位参与项目研究的经历,也可视为基层工作经历。

- 对于2025年应届毕业生,如果没有特别说明,一般不需要工作经历。

-

其他要求:

- 具有符合职位要求的工作能力。

- 法律规定的其他条件。

不得报考的情形(禁止性条件)

以下人员不得报考公务员:

- 因犯罪受过刑事处罚的。

- 被开除中国共产党党籍的。

- 被开除公职的。

- 被依法列为失信联合惩戒对象的。

- 在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的。

- 现役军人、在读的非应届毕业生。

- 有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。

具体海关岗位的特殊要求(重要!)

除了上述基本条件,每个具体的海关职位都有其独特的“职位要求”,这是筛选考生的关键,考生在报名时,必须仔细阅读《职位表》中与自己意向职位对应的那一行。

常见的特殊要求包括:

-

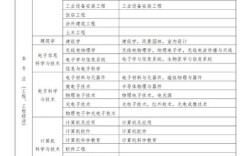

专业要求:

- 这是最核心的要求之一,海关对不同岗位的专业要求非常具体。

- 海关业务类: 常招法学(特别是国际法、经济法)、国际经济与贸易、财政学、金融学、会计学等专业。

- 商品检验检疫类: 常招食品科学与工程、生物技术、化学、医学、动植物检疫等专业。

- 信息技术类: 常招计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全等专业。

- 外语类: 常招英语、日语、法语、西班牙语等,且可能要求专业八级或雅思/托福成绩。

- 综合管理类: 专业要求相对宽泛,如汉语言文学、新闻学、公共管理等。

- 注意: 专业名称必须与职位要求“完全一致”或属于“XX类”,不能仅是“相关”或“相似”。

- 这是最核心的要求之一,海关对不同岗位的专业要求非常具体。

-

基层工作经历:

部分管理岗位或专业性较强的岗位会要求一定年限的基层工作经历。“要求具有2年以上基层工作经历”或“要求具有XX领域(如外贸、法律)工作经验”。

-

资格证书要求:

- 某些职位会要求持有特定证书。

- 法律职业资格证书(A证)

- 注册会计师证书

- 英语专业八级证书

- 报关员、报检员证书(虽然当时证书已取消,但有些岗位可能仍会参考相关经验)

- 某些职位会要求持有特定证书。

-

性别要求:

由于部分岗位(如一线查验、缉私警察)工作强度大、有一定危险性,可能会明确要求“限男性”或“限女性”,绝大多数缉私警察职位都要求男性。

-

其他特殊要求:

- 户籍限制: 少数偏远地区或艰苦边远地区的职位可能会面向当地户籍或生源招录。

- 备注说明: 职位表最后一栏“备注”里会写明其他细节,如“需要经常倒班”、“适合男性”、“需要参加体能测试”等,务必仔细阅读。

如何查找2025年的官方信息?

由于政策每年都可能微调,最准确的信息来源永远是当年的官方公告。

-

官方网站:

- 国家公务员局官网 (

http://www.scs.gov.cn/):这是最权威的发布平台。 - 考录专题网站:考试报名期间,国家公务员局会开设专门的“中央机关及其直属机构考试录用公务员专题网站”,所有公告、职位表、报名入口都在这里。

- 国家公务员局官网 (

-

关键文件:

- 《中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员公告》:规定了所有招录的基本政策、流程和时间。

- 《中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员招考简章》:列出了所有招录单位和职位总数。

- 《2025年度中央机关直属机构招考职位表》:这是最核心的文件,包含了海关系统所有具体岗位的详细要求,你可以下载这个Excel表格,筛选出“海关”相关的职位进行查看。

2025年海关报名的核心要点可以概括为:

- 门槛是国考:首先要满足国考的基本条件(年龄、学历、政治等)。

- 关键看职位表:能否报考最终取决于你的专业、学历、工作经历、证书等是否与某一个具体海关职位的要求完全匹配。

- 注意特殊要求:特别是身体条件(视力、身高)、性别限制和资格证书,这些是筛选的重要关卡。

- 应届生是主力:海关系统每年都会大量招收应届毕业生,尤其是本科及以上学历的毕业生,是招录的主要对象。

如果您需要了解2025年最新的海关报名条件,建议直接查询国家公务员局官网发布的最新公告,因为每年的政策都会有细微调整。