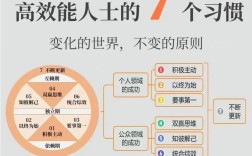

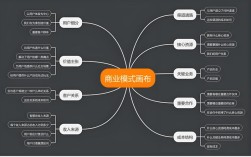

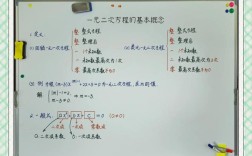

新思维阅读4作为一套面向中高级学习者的阅读教材,其核心在于突破传统阅读教学的局限,通过系统化的思维训练和多元化的文本解读,培养学习者的批判性思维、逻辑分析能力和跨文化理解能力,与传统阅读材料侧重词汇积累和句型操练不同,新思维阅读4更强调“阅读即思维”的理念,将文本作为思维训练的载体,引导学习者从被动接收信息转向主动建构意义,从而实现语言能力与思维能力的协同发展。 设计来看,新思维阅读4选取的文本具有鲜明的时代性和思辨性,涵盖科技发展、社会现象、文化差异、环境保护等多个领域,在探讨人工智能对就业市场的影响时,教材不仅呈现不同国家的数据报告,还引入经济学家、社会学家和普通劳动者的多元观点,要求学习者通过对比分析、归纳推理等方式,形成对问题的独立判断,这种设计打破了“标准答案”的桎梏,鼓励学习者从不同角度审视文本,培养辩证思维能力,教材每单元设置“思维导图”和“批判性提问”环节,前者帮助学习者梳理文本的逻辑结构,后者则通过“作者的论证是否存在漏洞?”“数据来源是否可靠?”等问题,引导读者跳出文本框架,审视信息背后的立场和意图。

在教学方法上,新思维阅读4倡导“以学生为中心”的互动式学习模式,教师不再是知识的灌输者,而是思维训练的引导者和促进者,课堂活动通常采用小组讨论、辩论赛、案例研究等形式,例如在学习“全球化对本土文化的影响”这一主题时,学习者需要分组收集不同国家的文化案例,分析全球化带来的文化融合与冲突,并最终以报告或辩论的形式呈现结论,这种教学模式不仅锻炼了学习者的语言表达能力和团队协作能力,更重要的是通过观点的碰撞与整合,提升其思维的深度和广度,教材还融入了“可视化阅读”策略,通过表格、流程图、时间轴等工具,帮助学习者将抽象的文字信息转化为直观的图像信息,降低认知负荷,提高信息处理效率。

新思维阅读4的评估体系也体现了其思维训练的核心目标,与传统阅读测试侧重选择题和判断题不同,该教材的评估更注重学习者的思维过程和表达能力,单元测试中常包含“观点阐述题”和“论证分析题”,要求学习者结合文本内容和个人经验,撰写短文或进行口头报告,评估标准不仅包括语言的准确性和流畅性,更看重观点的逻辑性、论据的充分性和批判性思维的体现,这种评估方式促使学习者将阅读训练与实际应用相结合,真正实现从“读懂文本”到“用文本思考”的转变。

对于学习者而言,新思维阅读4的价值不仅在于提升语言能力,更在于培养适应未来社会发展的核心素养,在信息爆炸的时代,如何快速筛选有效信息、辨别真伪观点、形成独立判断,已成为每个人必备的能力,新思维阅读4通过系统的思维训练,帮助学习者构建起一套科学的阅读方法论,使其在面对复杂文本时能够保持清醒的头脑,既不盲从权威,也不陷入相对主义,而是以理性、客观的态度分析问题、解决问题,这种能力的培养,远比单纯的词汇量提升或语法知识掌握更为重要,它将伴随学习者的一生,成为其应对挑战、实现自我发展的关键武器。

为了更直观地展示新思维阅读4的核心特点,以下从文本选择、思维训练方法、教学活动设计和评估维度四个方面进行对比分析:

| 维度 | 传统阅读教材 | 新思维阅读4 |

|---|---|---|

| 文本选择 | 以经典文学或科普文章为主,内容相对单一 | 涵盖多领域热点话题,强调多元观点和时代性 |

| 思维训练方法 | 侧重词汇和句型操练,思维训练隐性化 | 显性化思维训练,如批判性提问、逻辑推理等 |

| 教学活动设计 | 以教师讲解为主,学生被动接受 | 强调小组讨论、辩论等互动形式,学生主动参与 |

| 评估维度 | 侧重语言知识的掌握程度 | 关注思维过程和表达能力,重视批判性思维 |

新思维阅读4在实际应用中也面临一些挑战,对教师的专业素养提出了更高要求,教师不仅需要扎实的语言功底,还需具备引导思维讨论的能力;部分学习者可能因长期习惯于被动学习,在初期难以适应主动探究的学习模式,需要教师给予充分的指导和鼓励,但总体而言,这些挑战恰恰凸显了新思维阅读4的创新性和必要性,它推动着教学双方共同进步,实现从“知识传授”到“能力培养”的教育转型。

相关问答FAQs

Q1:新思维阅读4与传统阅读教材最大的区别是什么?

A1:最大的区别在于其核心理念和目标导向,传统阅读教材主要聚焦于语言知识的积累,如词汇、语法和阅读技巧的训练,目的是帮助学习者“读懂文本”;而新思维阅读4强调“阅读即思维”,将文本作为思维训练的载体,通过批判性提问、逻辑分析、多元解读等活动,培养学习者的独立思考能力和辩证思维,目标是帮助学习者“用文本思考”,新思维阅读4在文本选择、教学方法和评估体系上更注重时代性、互动性和思维过程的考核,而非单纯的语言知识掌握。

Q2:如何有效利用新思维阅读4提升批判性思维能力?

A2:有效利用新思维阅读4提升批判性思维能力,可以从以下几个方面入手:在阅读过程中主动进行“文本对话”,通过教材中的“批判性提问”环节,反思作者的立场、论据的可靠性和论证的逻辑漏洞;积极参与课堂讨论和辩论活动,在观点碰撞中梳理思路,学会从多角度分析问题;运用“思维导图”等可视化工具梳理文本结构,明确观点与论据之间的关联,培养逻辑推理能力;将阅读内容与现实生活结合,尝试用文本中的观点解释社会现象,或对现实问题提出解决方案,实现知识的迁移与应用,通过这些方法,学习者不仅能深化对文本的理解,更能逐步形成独立、理性的思维习惯。