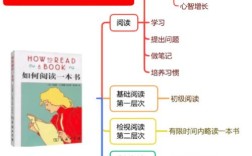

在语文阅读学习中,思维导图作为一种高效的思维工具,能够帮助学生梳理文本结构、整合关键信息、深化理解深度,从而提升阅读效率和答题准确性,它将抽象的文字内容转化为可视化的图形,通过关键词、线条、符号等元素建立逻辑关联,符合人类大脑对图像信息的偏好记忆方式,尤其适合处理议论文、记叙文、说明文等不同文体的阅读分析。

思维导图在语文阅读中的核心价值

语文阅读的本质是对文本信息的解码与重构过程,涉及信息的筛选、整合、评价与创造,传统阅读中,学生常面临信息碎片化、逻辑关系模糊、要点遗漏等问题,而思维导图通过“中心主题—分支层级—关联线索”的架构,将零散知识点系统化,在阅读议论文时,可围绕“中心论点”绘制主干,再从“分论点论据论证方法”等维度延伸分支,清晰呈现论证逻辑;在分析记叙文时,以“情节发展”为轴心,串联“人物形象环境描写主题思想”等要素,帮助理解文本内涵,思维导图的绘制过程本身就是主动思考的过程,学生需反复提炼关键词、梳理逻辑层次,这一过程能有效锻炼概括能力、分析能力和逻辑思维能力,为写作积累素材框架。

语文阅读思维导图的制作步骤与技巧

制作思维导图需遵循“理解文本—提炼核心—构建框架—丰富细节”的流程,具体可结合以下方法:

文本初读与主题定位

通读全文后,用1-2个关键词概括核心主题,作为思维导图的中心节点,在阅读《背影》时,中心主题可提炼为“父爱”;在说明文《中国石拱桥》中,可聚焦“石拱桥特征与成就”,中心节点需简洁明了,避免冗长表述。

信息分层与关键词提取

根据文本结构,将信息按主次关系分为不同层级,一级分支对应文本的主要板块(如议论文的“引论—本论—,记叙文的“开端—发展—高潮—结局”),二级分支细化具体内容(如分论点、事件细节、描写手法等),提取关键词时,需遵循“名词+动词”或“核心概念”原则,朱自清买橘子”“蹒跚走铁道”“父亲背影”等,避免完整句子,确保分支简洁。

逻辑关联与可视化呈现

通过不同颜色的线条、符号(如“→”表因果,“≈”表类比)或图标(如灯泡表启发,心形表情感)建立分支间的逻辑联系,在分析小说人物时,可用红色线条标注人物性格与事件的关联,用蓝色符号标注环境描写对主题的烘托作用,注重层级清晰,一级分支粗壮,二级分支次之,末端分支最细,形成视觉上的层次感。

个性化补充与反思优化

在基础框架完成后,可结合个人理解添加批注、疑问或联想,如用“?”标注存疑点,用“★”标记重点内容,绘制完成后,对照原文检查信息完整性,通过回溯思维导图复述文本内容,验证逻辑是否连贯,遗漏之处及时补充。

不同文体的思维导图应用策略

(一)说明文:突出“特征—结构—方法”

说明文以说明事物、阐明事理为主,思维导图需聚焦对象的本质属性、说明顺序及方法。《苏州园林》可围绕“务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画”这一核心,分“布局美(亭台轩榭的布局)、假山池沼的配合、花草树木的映衬、近景远景的层次”等一级分支,二级分支细化“作比较”“举例子”等说明方法及具体语句,帮助掌握说明文的科学性和条理性。

(二)记叙文:聚焦“情节—人物—情感”

记叙文思维导图需以情节发展为脉络,串联人物形象、环境描写及主题情感。《我的叔叔于勒》可设置“开端(盼于勒)、发展(遇于勒)、高潮(躲于勒)、结局(怅然离开)”四个一级分支,每个分支下延伸“人物言行(如母亲的话‘这个小子’)、环境描写(如哲尔赛岛的海景)、我的心理变化”等,通过对比手法揭示菲利普夫妇的虚荣与冷漠,理解小说主题。

(三)议论文:强化“论点—论据—论证”

议论文的思维导图应凸显论证的逻辑链条,以“中心论点”为核心,分“分论点(并列/递进)—论据(事实/道理)—论证方法(举例/引用/对比)”展开。《敬业与乐业》可设“有业之必要”“敬业之可贵”“乐业之境界”三个一级分支,每个分支下用具体事例(如佝偻丈人承蜩)和引用(如《庄子》语句)作为论据,标注“举例论证”“道理论证”等,清晰呈现议论文的思辨过程。

思维导图在阅读答题中的实践应用

在阅读理解答题中,思维导图能有效避免要点遗漏和逻辑混乱,针对“分析人物形象”类题目,可从“直接描写(语言、动作、神态、心理)”和“间接描写(他人评价、环境烘托)”两个维度绘制分支,每个分支下提取文中具体例证,确保答案全面且有依据,对于“概括文章主旨”类题目,则需结合“主要内容(事件/观点)—作者情感/态度—社会意义”等层级,从思维导图中提炼核心信息,形成“本文通过……表达了……的感悟”的答题模板。

思维导图绘制时的常见误区与解决方法

学生在使用思维导图时,常出现关键词提炼不精准(如用短语代替单词)、逻辑层级混乱(如分支交叉重复)、过度装饰影响重点等问题,解决方法包括:一是训练“关键词敏感度”,通过缩句法提取核心词;二是先列提纲再绘图,理清分支从属关系;三是遵循“简洁至上”原则,减少不必要的颜色和图标,确保内容优先于形式。

思维导图对阅读能力培养的长远影响

长期使用思维导图进行阅读训练,不仅能提升应试答题能力,更能培养结构化思维和创造性思维,学生将逐渐形成“文本解构—逻辑重组—深度迁移”的阅读习惯,在面对复杂文本时,能快速抓住核心脉络,多角度分析问题,为高中阶段的群文阅读、整本书阅读及大学学术研究奠定基础。

相关问答FAQs

问1:绘制思维导图时,如何判断关键词是否提炼准确?

答:判断关键词是否准确,可遵循“三原则”:一是“核心性”,即该词能否概括分支内容的核心,如《从百草园到三味书屋》中“不必说……也不必说……单是……”这段描写,关键词应为“百草园乐趣”而非具体的“菜畦”“皂荚树”;二是“独立性”,即关键词应简洁且无歧义,避免使用“和”“与”等连接词;三是“可扩展性”,即关键词能作为进一步联想的起点,如“孔乙己”可延伸“外貌(长衫)”“语言‘之乎者也’”“结局(大约的确死了)”等分支,可对照原文用关键词复述内容,若能还原80%以上信息,则提炼较为准确。

问2:不同文体(如诗歌、散文)的思维导图制作有何区别?

答:诗歌思维导图需注重“意象—情感—手法”的融合,中心节点为诗歌题目或主旨,一级分支可设“核心意象(如《雨巷》中的‘丁香’‘油纸伞’)”“情感基调(忧愁、喜悦)”“艺术手法(比喻、象征、叠词)”,二级分支结合具体诗句分析,如“象征手法:丁香姑娘象征理想”,散文思维导图则强调“形散神聚”,以“情感线索”或“事物线索”为中心,如《背影》以“父爱”为核心,分支按“四次背影描写”“我的情感变化”展开,同时需标注“线索事物(橘子、铁道)”“抒情方式(直接抒情、间接抒情)”,相比议论文的“逻辑性”,诗歌散文更需突出“意境美”和“情感共鸣”,因此可增加“画面联想”“感官体验”等个性化分支。