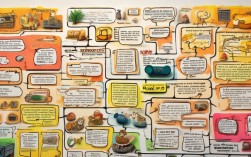

《观沧海》思维导图

中心主题:观沧海 - 曹操

作者与背景 (知人论世)

-

作者:曹操

- 身份: 政治家、军事家、诗人

- 时代: 东汉末年,三国时期

- 风格: 慷慨悲凉,气魄雄伟,开创了“建安风骨”

- 心境: 统一北方后,北征乌桓得胜,踌躇满志,渴望统一天下

-

创作背景

- 时间: 建安十二年(公元207年)

- 地点: 碣石山(今河北省秦皇岛市附近)

- 事件: 北征乌桓大获全胜,班师途中途经此地

- 目的: 登高望远,抒发统一天下的雄心壮志

诗歌内容解析 (逐句品读)

-

第一层:叙事写景 (实写)

- 东临碣石,以观沧海。

- 叙事: 点明地点、事件——登上碣石山,眺望大海。

- 作用: 开门见山,气势恢宏,奠定全诗基调。

- 水何澹澹,山岛竦峙。

- 视觉: 写大海全景。“澹澹”描绘了海水的动荡不定,“竦峙”写出了山岛的巍峨挺拔。

- 手法: 动静结合,展现了大海的辽阔与山岛的雄伟。

- 树木丛生,百草丰茂。

- 视觉: 写山岛上的生机盎然,树木、百草长得非常茂盛。

- 作用: 从远到近,从海到岛,描绘了一幅充满生命力的画面,为下文的抒情做铺垫。

- 秋风萧瑟,洪波涌起。

- 听觉+视觉: 写风声和波涛。“萧瑟”写秋风的悲凉,“涌起”写巨浪翻滚的动态。

- 作用: 景色由静态转入动态,气势磅礴,暗示了时代的动荡和诗人的豪情。

- 东临碣石,以观沧海。

-

第二层:想象抒情 (虚写)

- 日月之行,若出其中;

- 想象: 太阳和月亮的运行,好像都从大海里升起。

- 意境: 极言大海的包容与广阔,气魄非凡。

- 星汉灿烂,若出其里。

- 想象: 银河里灿烂的星辰,也好像从海中涌现出来。

- 意境: 将意境推向高潮,大海仿佛是宇宙的中心,象征着诗人博大的胸襟和吞吐天下的气概。

- 日月之行,若出其中;

-

第三层:点明主旨 (直抒胸臆)

- 幸甚至哉,歌以咏志。

- 抒情: 真是非常幸运啊,我写下这首诗歌来表达我的心志。

- 作用: 这是乐府诗结尾的常用套语,但在此处,它完美地总结了全诗的情感,点明了诗人渴望建功立业的远大志向。

- 幸甚至哉,歌以咏志。

艺术特色 (写作手法)

-

虚实结合,意境雄浑

- 实写: 登临、海水、山岛、草木、秋风、波涛。

- 虚写: 日月星辰运行于大海之中。

- 效果: 真实的景物为想象提供了基础,大胆的想象则升华了景物的内涵,创造出一种雄伟壮阔、气吞山河的意境。

-

动静相衬,富有层次

- 动: 澹澹的海水、涌起的洪波、运行的日月星辰。

- 静: 竦峙的山岛、丰茂的百草。

- 效果: 动静结合,使画面富有变化和节奏感,生动地展现了大海的万千气象。

-

借景抒情,情景交融

- 借何景: 借观沧海之景。

- 抒何情: 抒发统一天下的雄心壮志和博大的胸襟。

- 效果: 诗人将自己的情感融入到所描绘的景物之中,景即是情,情即是景,达到了“一切景语皆情语”的境界。

-

语言质朴,气势磅礴

- 用词: “澹澹”、“竦峙”、“涌起”等词语准确而有力。

- 句式: 句式整齐,节奏感强,读来朗朗上口,具有一种排山倒海的气势。

主题思想与情感

- 核心主题: 表现了诗人开阔的胸襟、统一天下的雄心壮志和积极进取的人生态度。

- 情感层次:

- 豪迈之情: 面对壮丽山河,产生的征服与主宰之感。

- 进取之情: 渴望建功立业,实现个人抱负和政治理想。

- 博大之情: 心胸如大海般宽广,能包容万物。

历史地位与影响

- 地位: 是中国文学史上第一首完整的山水诗。

- 意义: 在此之前,诗歌中的山水多为背景或点缀,而《观沧海》将大海作为独立的审美和歌咏对象,开创了山水诗的先河。

- 影响:

- 文学上: 对后世山水诗的发展产生了深远影响。

- 文化上: 成为了中国文人表达博大胸襟和远大志向的经典范例。