童年的朋友如同生命中的灯塔,在记忆的长河里永远闪耀着温暖的光芒,那些一起在阳光下奔跑、在雨中嬉戏、在星空下畅想的时光,构成了我们最初的人际认知模板,潜移默化地影响着我们的思维模式与情感发展,绘制一张关于"童年的朋友"的思维导向图,能够帮助我们系统梳理这份珍贵记忆的多维价值。

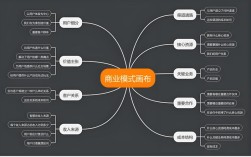

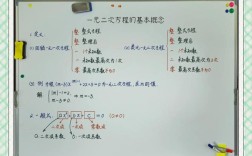

从核心概念"童年的朋友"出发,第一层分支可以延伸出"共同经历"、"情感联结"、"成长见证"和"思维启蒙"四个主要维度,在"共同经历"这一分支下,进一步细分为"游戏时光"、"校园生活"、"家庭互动"和"探索冒险"等子节点,游戏时光里藏着跳皮筋的秘诀、打弹珠的技巧,这些看似简单的活动实则培养了规则意识与合作精神;校园生活中的小组作业、运动会接力赛,让我们学会在竞争中协作,在协作中进步;家庭互动则包括互相串门、分享零食、一起完成作业等场景,这些细节构成了童年最温馨的底色;探索冒险可能是一起发现蚂蚁搬家、秘密基地探险,或是共同"研究"某条小河的流向,这些经历点燃了好奇心与探索欲。

"情感联结"分支包含"信任建立"、"冲突化解"、"陪伴支持"和"秘密分享"四个关键节点,信任往往从"保守小秘密"开始,比如分享暗恋对象的心事或藏宝图的位置;冲突化解则记录了从玩具争夺到和好如初的全过程,这个过程教会我们换位思考与包容;陪伴支持体现在考试失利时的安慰、被欺负时的挺身而出,这些瞬间构建了最原始的安全感;秘密分享创造了专属的"二人世界",无论是自创的暗语还是幻想中的冒险故事,都强化了彼此的独特联结。

"成长见证"分支下设"能力互补"、"习惯养成"、"价值观塑造"和"身份认同"四个子项,能力互补体现在性格差异上的相互弥补,比如活泼的朋友带动内向者参与集体活动,细心的朋友帮助粗心的同伴整理书包;习惯养成可能是在彼此监督下完成作业、轮流整理教室卫生等日常互动;价值观塑造则通过讨论"英雄是谁"、"应该帮助谁"等话题,初步形成是非判断标准;身份认同在"我们是最好的朋友"的宣言中得到强化,这种归属感是自我认知的重要基石。

"思维启蒙"分支延伸出"问题解决"、"创意激发"、"视角拓展"和"语言发展"四个维度,问题解决表现为共同应对"如何说服家长"、"怎样攒钱买零食"等现实挑战;创意激发往往发生在改造游戏规则、创作故事续集的过程中;视角拓展则源于对不同家庭环境、教育方式的观察,让我们理解世界的多样性;语言发展包括创造专属词汇、模仿大人对话等有趣现象,这些互动为语言能力提供了实践土壤。

深入分析这些思维导向图的分支,可以发现童年朋友的互动模式深刻影响了我们的认知框架,在游戏规则协商中,我们学会了逻辑推理与公平原则;在角色扮演游戏中,我们发展了换位思考与叙事能力;在解决冲突时,我们掌握了情绪管理与沟通技巧,这些看似零散的经历,实则是社会性学习的启蒙课堂,为我们日后的人际交往埋下了伏笔。

特别值得注意的是,童年朋友的思维导向图往往具有"镜像效应",我们通过朋友的眼睛看到自己的优点,也通过他们的反馈认识到不足,当朋友说"你画画真好看"时,我们可能发现自己未曾察觉的艺术潜能;当朋友指出"你说话太直接"时,我们开始学习人际交往的分寸感,这种镜像互动,构成了自我认知的重要参照系。

从发展心理学角度看,童年友谊的建立遵循着从"基于共享玩具"到"基于共同兴趣"再到"基于价值观认同"的递进规律,不同阶段的友谊类型,在思维导向图上呈现出不同的结构特征:幼儿期的友谊以"空间接近性"为核心节点,小学阶段则增加了"行为相似性"分支,到了高年级,"价值观契合度"开始成为重要连接点,这种演变过程,清晰地展现了认知能力与社会性发展的同步轨迹。

绘制这张思维导向图的过程,也是一次自我疗愈与成长的机会,当我们重新梳理那些被时光尘封的记忆,可能会发现:当年那个总爱哭鼻子的朋友,教会了我们脆弱也是力量;那个看似调皮捣蛋的玩伴,其实用独特的方式拓展了我们的思维边界;那个曾经与我们形影不离的伙伴,虽然如今各奔东西,但共同编织的记忆网络,依然在滋养着我们的精神世界。

在数字化时代,童年的友谊形态正在发生变化,但思维导向图揭示的核心价值依然永恒,无论是线上虚拟世界的共同冒险,还是现实校园里的朝夕相处,童年朋友带给我们的思维启迪、情感支持与成长见证,都是任何教育都无法替代的生命馈赠,让我们珍惜这份独特的思维遗产,带着从友谊中汲取的智慧,勇敢地走向更广阔的人生舞台。

相关问答FAQs:

-

问:为什么童年的朋友对思维发展特别重要?

答:童年的朋友处于认知发展的关键期,此时的友谊互动具有"镜像学习"效应,朋友间的游戏协商培养逻辑思维,冲突解决发展情绪管理能力,共同探索激发好奇心,与成人教育不同,这种互动具有平等性、自发性和重复性特点,能在真实情境中反复强化思维技能,形成深刻而持久的认知印记,研究表明,拥有稳定童年友谊的人,在成年后的社交认知、创造性思维和问题解决能力上表现更佳。 -

问:如果童年时期没有特别要好的朋友,会对成年后的思维模式产生什么影响?

答:童年缺乏深度友谊可能对某些思维维度产生暂时性影响,比如合作能力、冲突解决技巧的发展可能稍显滞后,但这并非不可弥补,成年后可以通过有意识地参与团队活动、学习沟通技巧等方式重建思维模式,神经科学显示,大脑具有终身可塑性,后期经历能够重塑神经连接,许多童年朋友较少的人,在成年后反而发展出更强的独立思考能力和自洽性,关键在于是否能在成长过程中获得其他形式的情感支持与认知刺激。