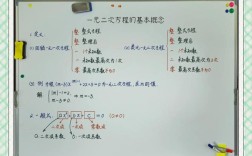

强迫性思维骂人是一种令人困扰的心理现象,指个体在脑海中不受控制地反复出现辱骂性语言或攻击性念头,这些想法往往与自身意愿相悖,并伴随强烈的焦虑、羞耻或痛苦情绪,尽管患者可能明知这些想法不符合道德规范或自身价值观,却难以通过意志力有效摆脱,形成“越想控制越失控”的恶性循环,这种现象通常与强迫症(OCD)、焦虑障碍、创伤后应激障碍(PTSD)或某些神经系统疾病相关,其成因复杂,涉及神经生物学、心理环境及认知行为等多重因素。

从神经生物学角度看,强迫性思维骂人可能与大脑前额叶皮质-纹状体环路的功能异常有关,该环路负责调节思维抑制和行为控制,当其功能失调时,个体对侵入性思维的过滤能力下降,导致负面想法反复闯入意识,血清素、多巴胺等神经递质失衡也被认为参与了这一过程,例如5-羟色胺功能降低可能增加强迫思维的频率和强度,心理社会因素同样不可忽视:童年时期的语言暴力、长期压抑的愤怒情绪、重大生活事件引发的应激反应,或对“完美自我”的过度执着,都可能成为触发强迫性思维的诱因,若个体在成长过程中频繁遭受辱骂,可能在潜意识中内化这种语言模式,进而通过强迫性思维的形式表现出来。

在临床表现上,强迫性思维骂人常伴随明显的情绪和行为反应,患者可能会因担心“自己是否真的有暴力倾向”而陷入自我怀疑,或因害怕失控伤害他人而回避社交,严重影响日常生活,部分患者还会通过重复某些仪式化行为(如反复检查门窗、默念咒语)来暂时缓解焦虑,但这反而会强化强迫思维与焦虑之间的联结,值得注意的是,强迫性思维骂人与主动骂人存在本质区别:前者是“不想想却忍不住想”,后者是“主动表达攻击性”,前者对自身行为有批判性认知,后者则可能缺乏自省。

针对这一现象,目前临床干预以心理治疗和药物治疗为主,认知行为疗法(CBT),尤其是暴露与反应预防(ERP)技术,被证实是有效的非药物治疗方法,ERP通过引导患者逐步暴露于引发强迫思维的情境中,同时抑制原有的应对行为(如反复洗手或回避),帮助其认识到“想法不等于行动”,从而打破焦虑-强迫的循环,患者可在治疗师指导下,记录脑海中出现的骂人想法,并延迟10分钟再进行“反驳练习”,即用理性分析(“这只是大脑的虚假信号,不代表我的真实意愿”)替代原有的灾难化联想,药物治疗方面,选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)如氟西汀、舍曲林等,可通过调节神经递质水平减轻强迫症状,通常需持续服用8-12周才能显现明显效果,且需在医生指导下调整剂量。

除了专业干预,自我管理策略也对缓解症状至关重要,建立规律的作息、进行适度运动(如跑步、瑜伽)有助于调节情绪,减少焦虑积累;正念冥想训练可提升对思维的“观察力”,让患者学会与想法保持距离,而非被其裹挟;亲友的理解与支持至关重要,避免对患者进行道德批判(如“你怎么能这么想”),而是鼓励其表达感受,减少病耻感,若症状严重影响到工作、学习或人际关系,应及时寻求精神科医生或临床心理师的帮助,通过综合治疗逐步恢复心理健康。

以下为相关问答FAQs:

Q1: 强迫性思维骂人是否意味着我有暴力倾向?

A1: 不一定,强迫性思维是大脑的“虚假警报”,其内容往往与个体真实意愿相悖,一个爱护孩子的人可能会反复出现伤害孩子的念头,但这并非其真实意图,而是强迫症的表现,关键在于区分“想法”与“意图”——前者是自动闯入的脑内噪音,后者是经过理性选择的行动倾向,若您对想法感到痛苦、焦虑,并主动寻求控制,恰恰说明您不具备暴力倾向。

Q2: 如何区分强迫性思维骂人与普通的“骂人冲动”?

A2: 二者在性质、体验和应对方式上存在显著差异,普通骂人冲动通常有明确触发因素(如被激怒),伴随愤怒情绪,且可通过直接行动(如发泄情绪)得到缓解;而强迫性思维骂人多为突发、无明确诱因,伴随强烈的焦虑或羞耻感,患者会试图“压制”想法却反而使其更频繁,普通骂人冲动后可能感到解气,而强迫性思维患者往往因想法与自我形象冲突而陷入痛苦,若您对骂人想法感到失控且持续超过1个月,建议寻求专业评估。