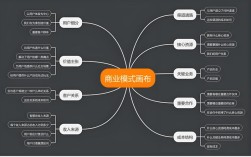

外科学思维导图是一种系统化梳理外科学知识结构的工具,通过层级化的逻辑关系将零散知识点整合为可视化网络,帮助学习者建立全局视角、强化记忆关联,并提升临床决策能力,其核心设计围绕“疾病-诊断-治疗-并发症”主线,结合基础理论与临床实践,形成立体化知识框架。

思维导图的顶层架构设计

外科学思维导图以“总论-各论”为两大核心分支,总论部分涵盖外科基础理论与通用技术,各论则按系统或疾病类型细分,总论下设外科感染、休克、麻醉、围手术期处理、创伤、营养支持、肿瘤等基础模块,各论包含普通外科、骨科、神经外科、胸心外科、泌尿外科、整形外科等专科内容,这种结构既保证知识体系的完整性,又便于专科知识的深度拓展。

核心模块的细化内容

-

外科感染

以“病因-病理-临床表现-诊断-治疗”为逻辑链,细化疖、痈、蜂窝织炎、脓肿等常见感染类型,重点标注金黄色葡萄球菌、链球菌等常见病原体,以及抗生素选择原则(如青霉素G针对革兰氏阳性球菌,三代头孢针对革兰氏阴性杆菌),同时纳入破伤风、气性坏疽等特异性感染的防治要点,包括主动免疫(破伤风类毒素)与被动免疫(破伤风抗毒素)的应用时机。 -

休克

按病因分类(低血容量性、感染性、心源性、过敏性、神经源性),明确各型休克的病理生理机制(如感染性休克的“高排低阻”状态),诊断标准(血压、心率、尿量、中心静脉压等指标),治疗核心(“ABC原则”+病因治疗+液体复苏),并列表对比不同类型休克的补液种类与速度(如失血性休克以晶体液为主,感染性休克需胶晶液结合血管活性药物)。 -

围手术期处理

涵盖术前评估(心功能、肺功能、肝肾功能等)、术前准备(禁食水、肠道准备、心理干预)、术中监护(生命体征、麻醉深度、出血量控制)及术后管理(疼痛控制、并发症预防如深静脉血栓、切口感染),特别标注高危患者的特殊处理流程,如糖尿病患者术前血糖控制在8-10mmol/L,高血压患者血压<160/100mmHg方可手术。 -

各论系统疾病

- 普通外科:以阑尾炎、胆囊炎、肠梗阻、胃癌、结直肠癌为代表,突出鉴别诊断(如急性阑尾炎与右侧输尿管结石的鉴别要点),手术指征(如绞窄性肠梗阻需急诊手术),以及术式选择(如胃癌根治术的D2淋巴结清扫范围)。

- 骨科:围绕骨折(Colles骨折、股骨颈骨折)、腰椎间盘突出、骨关节炎等疾病,强调影像学诊断(X线、CT、MRI的适用场景),治疗原则(保守治疗与手术治疗的适应证),以及并发症预防(如脂肪栓塞综合征、深部感染)。

- 胸心外科:聚焦肺癌、食管癌、先天性心脏病、瓣膜病,重点标注TNM分期系统(如肺癌的T分期依据肿瘤大小与侵犯范围),以及微创手术(胸腔镜、机器人辅助手术)的优势。

临床决策的关键节点标注

思维导图中需嵌入决策树与临床警示点,

- 急性腹痛的鉴别诊断流程图:从“是否伴腹膜刺激征”分支,至“外科急腹症(阑尾炎、胆囊炎等)”与“内科疾病(胃肠炎、胰腺炎等)”的鉴别。

- 创伤患者的“CRASH PLAN”评估顺序(C-心脏、R-呼吸、A-腹部、S-脊柱、H-头部、P-骨盆、L-肢体、A-动脉、N-神经)。

- 围手术期“手术安全核查表”的执行节点(麻醉前、手术开始前、患者离开手术室前)。

跨学科知识的整合应用

将基础医学与外科学知识交叉融合,

- 解剖学:标注重要手术入路的相关解剖结构(如甲状腺手术需保护喉返神经,乳腺癌根治术需保留胸长神经)。

- 病理学:关联肿瘤的分级分期(如结直肠癌的Dukes分期与预后关系)。

- 药理学:列出常用外科药物的作用机制与副作用(如肝素诱发的血小板减少症,非甾体抗炎药的胃肠道损伤风险)。

动态更新与临床反馈机制

思维导图需根据临床指南与学科进展持续优化,

- 更新胃癌治疗指南(如HER2阳性靶向药物的应用)。

- 纳入新技术(如达芬奇机器人手术的适应证与并发症)。

- 结合病例讨论(如术后出血的应急预案)补充实践要点。

FAQs

问题1:外科学思维导图如何帮助医学生应对考试?

解答:思维导图通过结构化梳理高频考点(如阑尾炎的诊断标准、休克的补液公式),将知识点转化为可视化逻辑链,便于快速记忆,将“骨折愈合分期(血肿炎症期、骨痂形成期、骨痂改造期)”与“临床处理(制动、功能锻炼)”对应,减少死记硬背,通过对比表格(如不同类型肠梗阻的鉴别)强化考点区分度,提升答题准确率。

问题2:如何利用思维导图指导临床实践?

解答:临床中可基于思维导图的决策树快速制定诊疗方案,接诊腹部外伤患者时,按“ABC原则”评估(气道、呼吸、循环),结合“创伤重点超声评估(FAST)”判断腹腔出血,再根据导图中的“手术指征”(如血流动力学不稳定、腹膜刺激征阳性)决定是否急诊剖腹探查,导图中标注的“并发症预防措施”(如深静脉血栓的机械预防与药物预防)可指导术后规范管理,降低医疗风险。