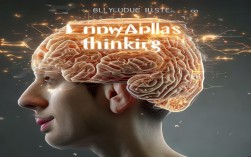

这是一种常见却容易被忽视的心理状态,指的是个体在面对问题时倾向于依赖固有经验、简化思考过程,甚至逃避深度分析,以最小的认知投入获得表面解决方案的行为,这种状态并非智力不足,而是思维上的“惰性”,它像温水煮青蛙般逐渐侵蚀个人的成长潜力,最终导致判断力下降、创新能力枯竭,甚至陷入“低水平勤奋”的陷阱——看似忙碌,实则原地踏步。

思维懒惰的表现形式多种多样,在决策时,它表现为习惯性跟风或依赖权威,缺乏独立思考,看到他人投资某只股票就盲目跟风,却不研究其基本面;在解决问题时,满足于找到“可行”方案而非“最优”方案,比如用临时拼凑的方法应对工作漏洞,而非系统性修复,在学习中,思维懒惰体现为死记硬背而不求甚解,或只接触符合自身认知的信息,形成“信息茧房”,更隐蔽的表现是“伪思考”,即看似在分析问题,实则反复纠结于表面现象,不愿深挖根源,比如将工作失误归咎于“运气不好”,却不反思流程漏洞。

思维懒惰的危害具有隐蔽性和长期性,从个人层面看,它会导致能力停滞:长期依赖现成答案,大脑的分析、推理能力会逐渐退化,如同久不锻炼的肌肉般萎缩,在职业发展中,思维懒惰者往往难以突破瓶颈,因为创新和解决问题需要打破常规,而他们更倾向于待在舒适区,从团队角度看,思维懒惰的成员会降低整体效率,其提供的浅层解决方案可能引发新的问题,增加他人负担,更严重的是,当思维懒惰成为一种群体现象时,组织可能陷入“群体迷思”,失去应对复杂挑战的能力。

导致思维懒惰的原因既有心理因素,也有环境因素,心理层面,大脑天生倾向于“节能模式”,这是进化过程中形成的自我保护机制——避免消耗过多能量,但过度依赖这种本能,就会陷入惰性,对失败的恐惧、对不确定性的逃避,也会让人选择“不思考”的捷径,比如不敢尝试新方法,宁愿沿用低效但熟悉的流程,环境层面,快节奏的生活和碎片化信息泛滥,进一步加剧了思维的浅表化,社交媒体的算法推荐、短视频的即时满足,让人习惯了被动接收信息,而非主动构建认知体系。

克服思维懒惰需要刻意练习和系统方法,建立“深度思考”的习惯,每天预留固定时间用于无干扰的思考,比如对日常问题追问“为什么”,直到触及本质,培养“批判性思维”,对任何信息都保持审视态度,不轻信结论,主动寻找反例,看到“某方法绝对有效”的说法时,主动思考其适用条件和潜在风险,主动接触“认知冲突”,阅读不同领域的书籍、与持不同观点的人交流,打破思维定式,将“复盘”融入日常,无论是成功还是失败的经历,都通过结构化分析总结规律,避免“经验主义”陷阱。

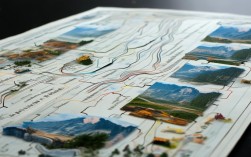

以下是一个思维懒惰与主动思维的特征对比表,帮助更直观地理解两者的差异:

| 维度 | 思维懒惰 | 主动思维 |

|---|---|---|

| 问题处理 | 满足于表面解决方案,回避复杂问题 | 深入分析问题,寻找根本原因 |

| 信息获取 | 只接触符合自身认知的信息 | 主动寻求多元观点,验证假设 |

| 决策方式 | 依赖经验或他人意见,缺乏独立判断 | 综合分析数据,权衡利弊后决策 |

| 学习态度 | 死记硬背,不求甚解 | 理解底层逻辑,构建知识体系 |

| 面对挑战 | 逃避困难,选择舒适区 | 主动突破,将挑战视为成长机会 |

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己是否存在思维懒惰的问题?

A1:可通过以下信号自我检测:①面对问题时,第一反应是“找现成答案”而非“自己分析”;②习惯用“我一直都是这么做的”拒绝新方法;③对复杂问题感到烦躁,倾向于简化处理;④很少主动学习超出当前认知范围的知识;⑤决策时过度依赖他人意见,缺乏独立判断,若符合多项,说明思维存在懒惰倾向,需有意识地调整习惯。

Q2:思维懒惰和“选择困难”是一回事吗?

A2:两者不同。“选择困难”是面对多个选项时的犹豫状态,本质是对决策后果的焦虑,可能伴随过度思考;而思维懒惰是主动回避思考,倾向于依赖他人或简单化处理,选择困难者会反复比较不同手机的参数,却难以决定购买哪款;思维懒惰者则直接“跟风”买网红款,不做任何研究,前者是思考过度,后者是思考不足。