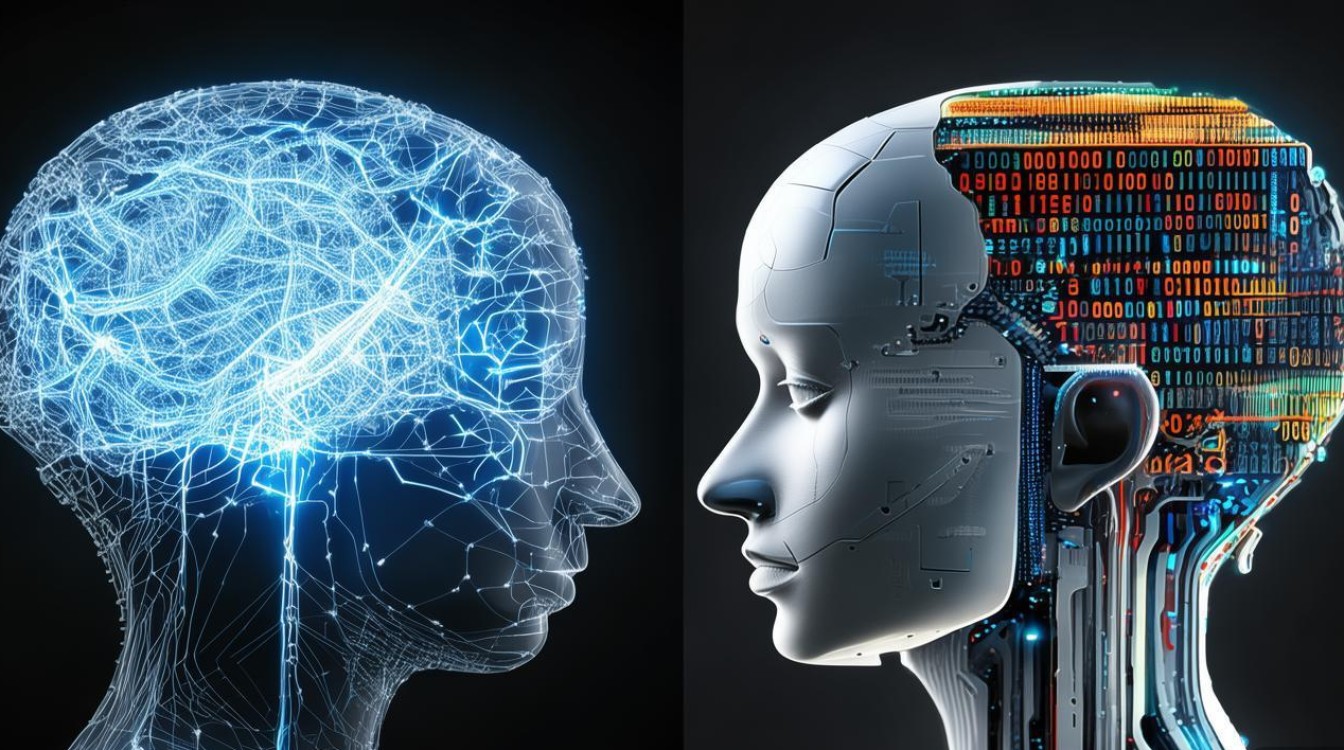

人的思维与计算机的思维是两种截然不同的认知模式,它们在运作机制、能力边界和应用场景上存在显著差异,人的思维是基于生物神经网络的复杂活动,具有情感、直觉、创造性和主观体验,而计算机的思维则是基于算法和数据的逻辑运算,具有确定性、高效性和可重复性,这两种思维并非对立关系,而是互补的,各自在特定领域发挥着不可替代的作用。

人的思维是一种动态的、非线性的过程,受到情感、经验、文化背景等多重因素影响,人类能够通过联想、类比和隐喻进行创造性思考,例如艺术家通过情感表达创作出震撼人心的作品,科学家通过直觉提出颠覆性的理论,人的思维还具有模糊性和容错性,能够在信息不完整的情况下做出合理判断,比如医生根据患者的症状和经验进行初步诊断,人类思维具有自我意识和反思能力,能够通过内省调整认知和行为,这种主观体验是当前计算机技术难以模拟的。

相比之下,计算机的思维是基于二进制代码和预设规则的精确运算,它通过执行算法处理海量数据,能够在短时间内完成复杂计算和模式识别,计算机可以在几秒钟内分析数百万份医疗影像,辅助医生发现早期病灶;在金融领域,算法交易系统能够实时处理市场数据并执行交易指令,计算机思维的突出优势在于其稳定性和高效性,不会因疲劳或情绪波动影响结果,且可以7×24小时不间断工作,这种思维缺乏真正的理解能力,它只能根据数据统计和模式匹配输出结果,无法像人类一样把握事物的本质和意义。

两种思维在能力上的差异可以通过具体场景对比更清晰地呈现,在处理结构化数据时,计算机思维具有绝对优势,例如数据库管理和大规模数值计算;而在需要创造性、情感共鸣或复杂决策的领域,人的思维则更胜一筹,比如心理咨询、文学创作或战略规划,人的思维具有跨领域联想能力,能够将不同领域的知识融合创新,而计算机目前仍局限于特定任务领域,难以实现真正的通用智能。

尽管存在差异,人的思维与计算机思维正在通过人机协作实现深度融合,在科研领域,科学家利用计算机处理实验数据,同时通过人类直觉提出假设;在工业生产中,计算机控制系统负责精确操作,人类工程师则负责异常情况处理和优化调整,这种协作模式不仅提高了效率,还拓展了人类认知的边界,使原本不可能完成的任务成为可能。

随着人工智能技术的发展,计算机思维正在不断逼近人类在某些特定任务上的表现,但距离真正的“通用智能”仍有巨大差距,人的思维的独特性在于其主观体验、情感价值和创造性潜能,这些特质构成了人类文明的基石,而计算机思维作为强大的工具,正在重塑社会生产和生活方式,推动人类进入智能时代,两种思维的协同发展将进一步提升人类解决问题的能力,但也需要警惕技术伦理和人类主体性等潜在问题。

相关问答FAQs

-

问:计算机能否完全取代人类的思维?

答:目前来看,计算机无法完全取代人类思维,虽然计算机在数据处理、逻辑推理等方面表现卓越,但它缺乏情感、创造力、自我意识和道德判断能力等人类思维的核心特质,人类思维的主观体验和跨领域联想能力是计算机难以模拟的,因此在需要创新、情感关怀或复杂价值判断的领域,人类思维仍不可替代。 -

问:如何实现人与计算机思维的有效协作?

答:实现有效协作需要明确两者的优势边界,人类应专注于创造性工作、战略决策和情感交流等高附加值任务,而将重复性、精确性工作交由计算机处理,需要优化人机交互界面,使计算机能够更好地理解人类意图,并通过持续学习提升算法的适应性和可解释性,建立完善的人机协作伦理规范也是确保技术向善的关键。