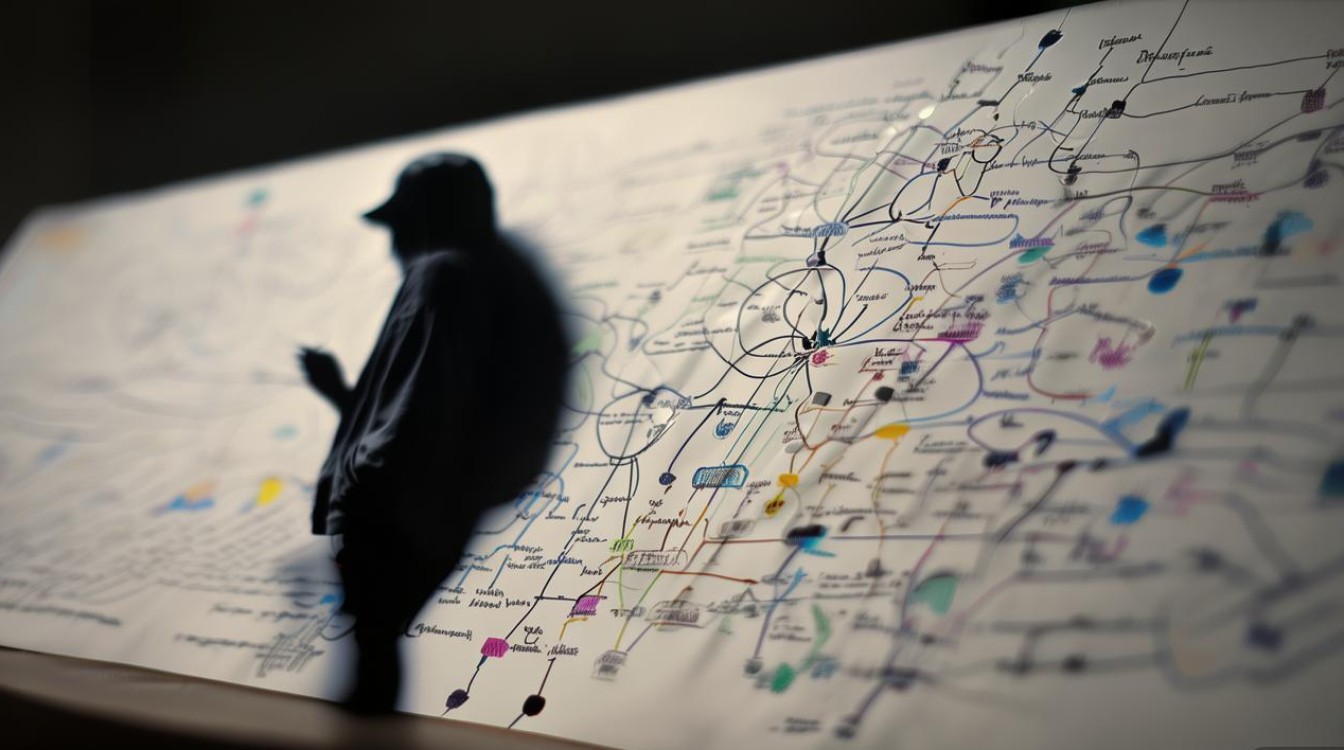

背影,是一个极具画面感和情感张力的词汇,它不仅仅是一个人或物的轮廓,更常常承载着丰富的情感记忆和象征意义,从文学作品中朱自清笔下父亲的蹒跚背影,到日常生活中亲人离去的模糊轮廓,背影总能轻易触动我们内心最柔软的角落,为了更系统地理解“背影”这一概念的多维度内涵,我们可以借助思维导图的方式,将其核心要素、情感色彩、文学表现以及现实意义等进行梳理和展开。

在思维导图的中心,无疑是“背影”这一核心词,从中心发散出去的第一级分支,可以大致分为“视觉特征”、“情感投射”、“文学意象”和“现实场景”这四个主要方面,每个一级分支下,又可以延伸出更具体的二级、三级分支,形成一个立体而丰富的认知网络。

“视觉特征”这一分支主要关注背影本身的可描述属性。“形态”可以细分为“高大”与“渺小”、“挺拔”与“佝偻”、“熟悉”与“陌生”,不同的形态会引发截然不同的观感。“动态”也是一个重要方面,远去的背影”往往带有离别的伤感,“伫立的背影”则可能蕴含着等待、沉思或孤独。“细节”同样关键,一抹“褪色的衣角”、“微微颤抖的肩膀”或是“被风吹起的发丝”,这些细节特写能极大地增强背影的感染力,使其不再是简单的轮廓,而是充满故事的生命剪影。

接下来是“情感投射”,这是背影最能引发共鸣的层面,背影本身是客观的,但观者赋予其的情感却是主观且多元的。“亲情”是其中最为浓墨重彩的一笔,如父母离去的背影常常与“养育之恩”、“不舍”、“牵挂”相连;子女远行的背影则可能让父母感到“失落”、“期盼”与“骄傲”。“友情”方面,老友分别的背影可能象征着“岁月流逝”、“祝福”与“重逢的期待”,而在“爱情”语境中,无论是恋人相送的依依不舍,还是爱人决绝离去的冷漠背影,都承载着“甜蜜”、“酸楚”、“思念”或“心碎”,背影还能引发更普世的情感,如“孤独”与“坚韧”,一个在寒风中独自前行的背影,可能同时传递出个体的渺小与不屈的生命力;“怀念”与“追忆”,则是当背影消失在视线后,心中久久回味的复杂情绪。

“文学意象”分支探讨的是背影在文学艺术作品中的典型塑造和象征意义,在中国现代文学中,背影早已成为一个经典的文化符号,朱自清的《背影》无疑是其中的巅峰之作,父亲的“蹒跚”、“努力”买橘子的背影,成为父爱的永恒象征,它所体现的是一种“笨拙却深沉”、“不善言辞却饱含真情”的爱,除了亲情,背影在文学中也常用来表现“离别”与“乡愁”,如游子回望故乡的远山轮廓,或是在车站码头目送亲友离去,都充满了挥之不去的愁绪,在更宏大的叙事中,背影还可以象征“时代洪流”中的个体命运,无数平凡劳动者的背影,汇聚成一个时代奋斗的底色,他们或许无名,但他们的背影却承载着历史的重量。

“现实场景”分支,它将背影拉回到我们的日常生活,家庭生活中的“日常背影”,如厨房里忙碌的父母的背影,沙发上安静阅读的孩子的背影,这些看似平凡的瞬间,构成了家庭生活最温暖的底色,是“平凡的幸福”的体现,社会生活中的“群体背影”,如清晨清洁工的背影、通勤路上拥挤的人潮背影、医院里医护人员的忙碌背影,这些共同构成了社会的真实面貌,让我们感受到个体的存在与集体的力量,还有“自然景观中的背影”,如行走在山间小径上的旅人背影,伫立在海边眺望远方的人影,这些背影与自然景物融为一体,引发人们对生命、孤独与自由的思考。

通过这样的思维导图梳理,我们可以看到,“背影”远不止是一个简单的视觉形象,它是情感的载体,是文学的母题,是生活的切片,更是我们理解世界、感受他人、反观自我的一个独特视角,每一个背影背后,都可能隐藏着一个故事,一种情感,一段人生,它们或温暖,或伤感,或平凡,或伟大,共同编织成了我们丰富多彩的情感体验和生命记忆。

相关问答FAQs:

问:为什么说“背影”在文学中,尤其是表现亲情时,具有独特的艺术感染力? 答:在文学中,“背影”表现亲情时具有独特的艺术感染力,主要原因在于其“含蓄”与“留白”,相较于直接的面部表情或语言交流,背影是一种间接的、侧面描写的艺术手法,它不直接展示人物的面部情绪,而是通过身体的姿态、动作的细节以及背影所营造的氛围,让读者去感受和揣测人物内心的情感,这种“此时无声胜有声”的效果,更能引发读者的共鸣和想象,朱自清《背影》中父亲买橘子时“蹒跚”、“努力”的背影,没有一句直接说“我爱你”,但正是这种笨拙而执着的动作,将父爱的深沉与伟大展现得淋漓尽致,比任何华丽的辞藻都更能打动人心,背影所传递的情感往往是内敛而厚重的,它避免了直白的煽情,以一种更为深沉和持久的方式触动人心。

问:除了文学和亲情,背影在现代社会中还有哪些新的象征意义或解读角度? 答:在现代社会,背影的象征意义和解读角度更加多元和丰富,它可以象征“独立与自主”,尤其是在强调个体价值的今天,一个坚定前行的背影,往往代表着不依赖他人、勇敢追求自我目标的独立人格,背影也常被用来表现“奋斗与坚守”,如城市中早出晚归的上班族、在科研岗位上默默奉献的学者、在抗疫一线逆行的医护人员等,他们的背影是无数平凡奋斗者的缩影,象征着社会的中坚力量和时代的精神风貌,在数字时代,“背影”也被赋予了新的内涵,例如在网络社交中,人们常常展示自己精心修饰的“正面形象”,而“背影”则可能代表一种不愿被过度关注、渴望保留个人空间的态度,或是选择“离开”某个虚拟社群的信号,现代社会的背影,既是传统情感的延续,也融入了新的时代精神和个体意识。