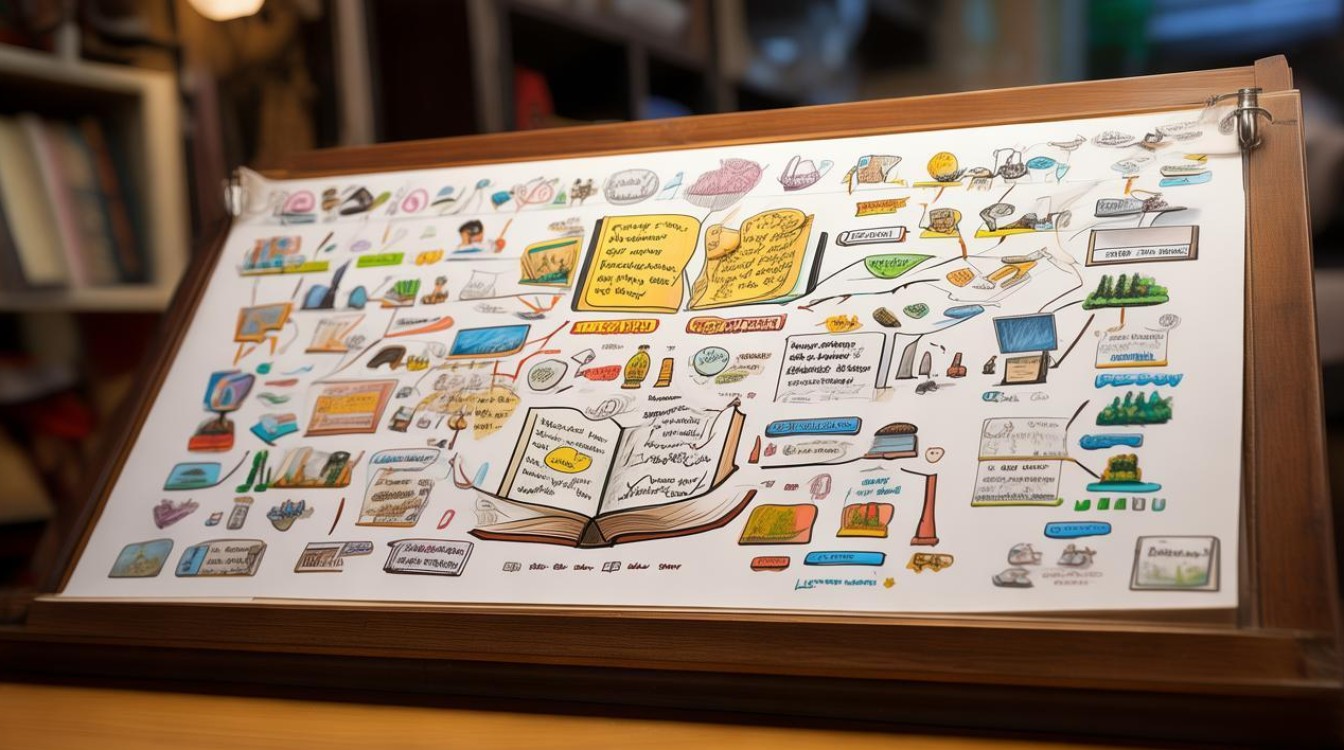

儿童思维导图阅读是一种将思维导图工具与儿童阅读活动相结合的创新教学方法,旨在通过可视化、结构化的方式帮助儿童提升阅读理解能力、逻辑思维能力与信息整合能力,相较于传统阅读方式,思维导图阅读能够将抽象的文字内容转化为具象的图形符号,符合儿童以形象思维为主的特点,从而激发阅读兴趣,降低理解难度,以下从核心价值、实施步骤、实践案例及注意事项等方面展开详细说明。

儿童思维导图阅读的核心价值

儿童思维导图阅读的核心价值在于通过“图文结合”的方式激活大脑全思维,具体而言,其优势体现在三方面:

一是降低认知负荷:将长篇文字拆解为核心关键词、分支概念,通过颜色、线条、图像等元素辅助记忆,避免儿童因信息过载而产生阅读抵触;二是强化逻辑关联:思维导图的层级结构(中心主题—主干分支—次级分支)能够清晰呈现文章的因果、并列、递进等逻辑关系,帮助儿童建立“整体-局部”的认知框架;三是促进主动思考:绘制导图的过程需要儿童提炼主旨、筛选信息、分类归纳,从被动接收者转变为主动建构者,培养批判性思维。

儿童思维导图阅读的实施步骤

根据儿童认知发展特点,思维导图阅读可分为“准备-绘制-深化-拓展”四个阶段,不同阶段需匹配差异化指导策略:

阅读准备:明确目标,梳理素材

- 选材原则:选择情节简单、结构清晰的儿童绘本或短文(如童话、科普故事),字数控制在500-800字,避免复杂修辞和多线叙事。

- 引导提问:阅读前通过问题激活背景知识,“故事里有哪些角色?”“你觉得接下来会发生什么?”帮助儿童带着预期进入文本。

绘制导图:分层拆解,可视化表达

以经典绘本《好饿的毛毛虫》为例,导图绘制可分三步:

- 中心主题:用图像(毛毛虫简笔画)+文字“毛毛虫的成长”作为核心,吸引儿童注意力;

- 主干分支:按故事发展脉络设置“出生—吃东西—结茧—变蝴蝶”四个主干,每个主干用不同颜色区分(如红色代表“吃东西”,蓝色代表“结茧”);

- 次级分支:填充细节信息,吃东西”分支下可列举“苹果、梨、蛋糕”等具体食物,并配简单图标(苹果画圆圈加茎),鼓励儿童用符号代替文字。

深化理解:复述与反思

绘制完成后,引导儿童结合导图复述故事,重点关注:

- 关键情节是否遗漏(如毛毛虫每天吃的食物数量);

- 逻辑关系是否清晰(如“吃太多—肚子痛—吃绿叶”的因果链);

- 细节补充(如毛毛虫变蝴蝶后的心情),通过提问“如果你是毛毛虫,会做什么?”促进情感共鸣。

拓展应用:迁移创新

鼓励儿童基于导图进行创意延伸,

- 改编故事结局:“毛毛虫变成蝴蝶后遇到了谁?”

- 跨学科联结:结合科学课知识,绘制“蝴蝶生命周期”导图,对比绘本内容与现实差异;

- 生活实践:用导图记录“周末计划”,将阅读中习得的分类、排序能力迁移到日常规划中。

不同年龄段儿童的差异化实践

儿童思维导图阅读需根据年龄调整复杂度,具体建议如下:

| 年龄段 | 思维特点 | 导图绘制要求 | 示例绘本/主题 |

|---|---|---|---|

| 3-6岁(幼儿) | 形象思维为主,注意力短 | 以图像为主,文字不超过5个/分支;色彩鲜艳,线条弯曲 | 《棕色的熊,棕色的熊,你在看什么?》(颜色认知) |

| 7-9岁(低年级) | 具体逻辑思维发展 | 图文比例1:1,增加简单关键词;可尝试多主干结构 | 《神奇校车》(科普知识梳理) |

| 10-12岁(中高年级) | 抽象逻辑思维萌芽 | 文字为主,辅以符号;引入“评价”“疑问”等分支 | 《夏洛的网》(主题分析) |

注意事项:避免形式化,注重思维引导

实践中需警惕三个常见误区:一是过度追求美观:花费大量时间涂色、装饰,反而忽略对内容的深度思考;二是包办代替:家长或教师直接绘制“标准答案”,剥夺儿童自主提炼信息的机会;三是脱离文本:导图绘制完成后未回归文本验证,导致细节失真,正确的做法是鼓励儿童“用自己的方式表达”,例如允许“不标准”的图标、个性化的分支排序,保护思维多样性。

相关问答FAQs

Q1:孩子总说“不知道怎么画思维导图”,怎么办?

A:对于初学者,可采用“半结构化”引导法:家长先画出中心主题和主干分支,让孩子补充次级分支的内容;或提供模板(如“故事树”:树根=背景、树干=主角、树枝=情节、树叶=细节),逐步过渡到自主绘制,强调“导图是工具,没有对错”,避免因“画不像”产生挫败感。

Q2:思维导图阅读是否只适用于故事类文本?

A:并非如此,对于说明文、科普类文本,思维导图同样适用,且更能凸显其逻辑梳理优势,地球的结构》一课,可按“地壳—地幔—地核”分层,每个分支填充“厚度”“成分”“特点”等关键信息,帮助儿童建立清晰的知识框架,甚至诗歌阅读也可通过导图分析“意象—情感—手法”,将抽象情感可视化。