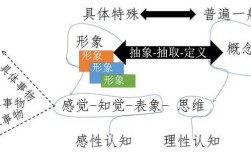

提高抽象思维是个人认知能力发展的重要方向,它不仅有助于我们在学术研究中深入理解复杂概念,也能在日常生活和工作中提升解决问题的效率与创造力,抽象思维是指从具体事物中抽取本质属性、规律或关系的思考方式,它让我们能够超越表象,把握事物的内在逻辑,以下从多个维度详细探讨如何系统性地提升抽象思维能力。

理解抽象思维的核心机制

抽象思维的本质是“去粗取精、去伪存真”的过程,面对“苹果、香蕉、橙子”等具体事物,抽象思维能让我们提炼出“水果”这一共性概念;再进一步,从“水果、蔬菜、谷物”中抽象出“食物”的高阶概念,这种能力的形成依赖于大脑对信息的分类、概括和符号化处理,神经科学研究表明,抽象思维主要涉及前额叶皮层与顶叶皮层的协同活动,通过持续训练可以强化相关神经通路的连接效率。

系统训练方法与实践路径

知识体系的结构化构建

抽象思维需要以扎实的知识基础为支撑,建议采用“金字塔原理”构建知识框架:将零散信息按“总-分-总”结构组织,上层是抽象概念,下层是具体实例,学习“经济学”时,先掌握“稀缺性”“供需关系”等核心原理,再通过案例(如房价波动、股市涨跌)验证理论,这种结构化学习能强化从具体到抽象的转化能力。

逻辑推理与批判性思维训练

抽象思维与逻辑能力密不可分,可通过以下方式强化:

- 三段论练习:如“所有金属导电,铜是金属,所以铜导电”,逐步提升从一般到特殊的推理能力。

- 谬误识别:分析日常言论中的逻辑漏洞(如“因果倒置”“以偏概全”),培养严谨的思考习惯。

- 思维导图工具:用XMind等软件将复杂问题拆解为分支,可视化抽象概念间的关联。

数学与符号化思维的培养

数学是抽象思维的“体操”,建议:

- 从基础代数入手,用变量(如x、y)替代具体数值,理解符号的抽象含义。

- 学习几何证明题,通过公理推导结论,训练演绎推理能力。

- 尝试将现实问题转化为数学模型,如用“函数关系”描述人口增长规律。

跨学科知识的融合应用

抽象思维的突破往往源于学科交叉。

- 用物理学中的“熵增定律”理解社会系统的无序化趋势。

- 借鉴生物学的“进化论”分析商业竞争中的物种演化逻辑。

- 阅读《枪炮、病菌与钢铁》等跨学科著作,学习如何从多维度抽象历史规律。

哲学与元认知的反思

哲学训练能提升对抽象概念的深度把握,重点学习:

- 形而上学:探讨“存在”“本质”等根本问题,突破经验认知的局限。

- 认识论:反思“知识的来源与边界”,增强对抽象概念可靠性的判断。

- 每日进行“5分钟冥想式思考”,如追问“什么是时间?”这类本质问题。

创造性思维的激发

抽象思维与创造力相辅相成,实践方法包括:

- 类比联想:将“互联网”比作“神经网络”,用熟悉模型理解复杂系统。

- 逆向思考:如“如何让水往高处流?”反向推导离心泵的工作原理。

- 头脑风暴:针对“未来城市交通”等议题,提出不设限的抽象方案,再逐步筛选可行性。

实践场景中的能力迁移

学术研究中的应用

在撰写论文时,抽象思维能帮助研究者:

- 从实验数据中提取普遍规律,而非简单罗列结果。

- 构建理论框架,如心理学中的“认知失调理论”。 示例:心理学实验中,通过不同年龄段的记忆测试数据,抽象出“人类记忆随年龄变化的曲线模型”。

职场问题解决中的价值

- 战略规划:将市场波动抽象为“周期性规律”,制定抗风险策略。

- 流程优化:用“输入-处理-输出”模型分析业务流程,识别瓶颈。

- 团队协作中,用“共同愿景”等抽象概念凝聚共识,替代具体事务的争论。

日常生活中的决策辅助

- 消费决策时,抽象出“性价比”“需求优先级”等核心标准,避免被广告细节干扰。

- 人际关系中,通过“共情”“尊重”等抽象原则处理矛盾,而非纠结具体事件。

常见障碍与突破策略

| 障碍类型 | 表现特征 | 解决方案 |

|---|---|---|

| 经验主义依赖 | 过度关注具体案例,难以抽象 | 强制自己用3句话总结任何事件的本质 |

| 情绪干扰 | 因个人好恶扭曲抽象判断 | 练习“六顶思考帽”,从多角度分析问题 |

| 知识碎片化 | 缺乏系统性概念框架 | 每月精读1本学科经典著作,构建知识树 |

| 符号恐惧症 | 对数学公式、专业术语排斥 | 从生活实例入手理解符号(如用“跷跷板”解释杠杆原理) |

长期进阶的养成计划

- 每日微习惯:花15分钟阅读《思考,快与慢》等认知科学著作,记录1个抽象概念的实例。

- 季度主题突破:每季度选择1个抽象领域(如“系统论”“博弈论”)深度学习,并输出分析报告。

- 年度思维复盘:用“PREP模型”(观点-理由-例证-观点)总结全年重要决策的抽象逻辑。

相关问答FAQs

问题1:如何判断自己的抽象思维能力是否提升?

解答:可通过三个指标自测:①能否用简洁语言概括复杂事物(如用200字说明“什么是区块链”);②面对问题时,是否优先思考本质规律而非表面现象;③在跨学科讨论中,能否快速识别不同领域的抽象共通点,参加逻辑竞赛或撰写深度文章也是有效的检验方式。

问题2:抽象思维过度发展是否会导致脱离实际?

解答:确实存在这种风险,平衡的关键在于“抽象与具体的双向验证”:在形成抽象结论后,必须回归现实场景检验其适用性,经济学模型需通过历史数据或市场实验验证;哲学思辨需结合现实伦理困境讨论,建议采用“抽象-实践-修正”的循环模式,确保思维既有高度又有根基。