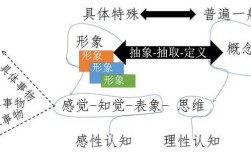

抽象思维能力训练是一种通过系统性方法提升个体对事物本质、内在联系及规律性认知能力的活动,它要求人们摆脱具体事物的束缚,运用概念、判断、推理等逻辑形式进行思考,从而更深刻地理解复杂问题、创新解决方案,这种能力的培养不仅对学术研究、职业发展至关重要,也是提升个人认知深度和广度的关键途径。

抽象思维的核心在于从具体现象中提炼共性,从繁杂信息中梳理脉络,其训练需从多个维度入手,概念化训练是基础,个体需学会将具有共同特征的事物或现象归纳为抽象概念,例如从“苹果、香蕉、橘子”中提炼出“水果”这一概念,或从“跑步、游泳、骑行”中归纳出“有氧运动”的本质,训练时可采用分类法,如收集一组随机物品(如书本、电脑、咖啡杯、钢笔),尝试按功能、材质、使用场景等不同标准进行分类,并总结分类标准背后的逻辑,按“与工作直接相关”可分为“电脑、钢笔”,按“提供能量”可分为“咖啡杯、书本”(书籍提供精神能量),这种多角度分类能强化对概念外延与内涵的理解。

逻辑推理能力训练是关键,这包括演绎推理、归纳推理和类比推理三种基本形式,演绎推理从一般到特殊,如“所有金属导电,铁是金属,因此铁导电”,训练时可设置逻辑谜题,要求根据给定前提推导结论;归纳推理从特殊到一般,如观察“天鹅1是白色的,天鹅2是白色的……天鹅n是白色的”,归纳出“天鹅可能都是白色的”,训练时可分析案例数据,寻找共同规律并形成假设;类比推理则通过事物间的相似性进行迁移思考,如“大脑像计算机,计算机有内存和处理器,因此大脑可能也有类似的信息存储和处理机制”,训练时可选取两个看似无关的领域(如“城市交通”与“人体循环系统”),绘制类比表格,分析其结构功能的相似点,如下所示:

| 比较维度 | 城市交通系统 | 人体循环系统 | 类比关系 |

|---|---|---|---|

| 核心功能 | 运输人员和物资 | 运输血液和氧气 | 物质运输的载体 |

| 动力来源 | 发动机(汽车)、电力(地铁) | 心脏泵血 | 提供流动的动力核心 |

| 网络结构 | 道路、地铁线路、交通枢纽 | 血管、动脉、静脉、毛细血管 | 分层级的运输网络 |

| 调控机制 | 交通信号灯、导航系统 | 神经调节、体液调节 | 维系系统有序运行的调控系统 |

| 故障表现 | 堵塞、事故 | 血栓、循环障碍 | 功能异常导致的运行停滞 |

通过此类类比,不仅能训练跨领域联想能力,还能深化对事物本质结构的认知。

模型化训练是提升抽象思维的重要手段,模型是对现实系统的简化表达,通过构建或分析模型,可以将复杂问题抽象为可操作的结构,学习“生态系统”时,可忽略具体物种的细节,构建“生产者-消费者-分解者”的能量流动模型;分析商业问题时,可运用“SWOT分析模型”(优势、劣势、机会、威胁)将内外部因素抽象为四个维度,训练时可尝试用流程图、思维导图等工具梳理复杂问题,如“如何提升个人学习效率”,可绘制包含“目标设定-资源获取-时间管理-反馈调整”等环节的流程图,每个环节再细化为抽象要素(如“时间管理”抽象为“优先级排序”“专注度控制”等),从而将具体行为转化为可优化的抽象结构。

批判性思维训练能防止抽象过程中的片面性,抽象并非简单的“去具体化”,而是需要基于证据和逻辑的提炼,训练时可针对某一观点(如“人工智能将取代人类所有工作”),收集正反方论据,分析其论证过程中概念的界定是否清晰(如“所有工作”是否包含创造性、情感性劳动)、推理是否存在漏洞(如以“部分岗位被替代”推出“全部被替代”),从而培养在抽象过程中保持客观严谨的习惯。

跨学科学习能为抽象思维提供丰富的素材和视角,不同学科对同一问题的抽象方式各异,如物理学用“力与运动”抽象机械现象,经济学用“供需关系”抽象市场行为,通过学习多学科知识,可以掌握更多抽象工具,并学会在不同抽象框架间灵活切换。“教育公平”这一议题,社会学可抽象为“资源分配机制”,心理学可抽象为“个体发展机会”,教育学可抽象为“教学过程设计”,多学科视角的融合能形成更全面、深刻的抽象认知。

抽象思维能力的提升非一蹴而就,需通过持续的概念提炼、逻辑推演、模型构建和批判反思逐步强化,在日常中,可通过阅读哲学著作、参与辩论、解决复杂问题等方式刻意练习,最终使抽象思维成为一种习惯性的认知方式,帮助个体在信息爆炸的时代快速抓住本质、高效创新。

FAQs

-

问:抽象思维能力与具体思维能力有何区别?如何平衡两者?

答:具体思维关注事物的直观特征和细节,如“描述苹果的颜色、形状、味道”;抽象思维则超越具体特征,提炼事物的本质和规律,如“从苹果、香蕉中归纳‘水果’的定义”,具体思维是抽象思维的基础,缺乏具体经验的积累,抽象易陷入空泛;而抽象思维能指导具体思维更有序地组织信息,平衡两者的方法是“从具体到抽象,再从抽象到具体”:先通过观察具体事物积累素材,提炼抽象概念或模型,再用这些抽象框架反观具体问题,例如用“生态系统模型”分析某一森林的具体生态状况,从而实现理论与实践的结合。 -

问:日常生活中有哪些简单易行的抽象思维训练方法?

答:日常训练可从以下三方面入手:一是“概念升级法”,如将“今天吃了米饭、面条、面包”抽象为“摄入了碳水化合物”,将“上班堵车、地铁拥挤”抽象为“城市交通系统的潮汐现象”;二是“多角度描述法”,面对一个物品(如“手机”),尝试从“通信工具”“信息终端”“娱乐设备”“身份象征”等不同角度进行抽象定义;三是“因果链梳理法”,针对日常事件(如“项目延期”),用“因为A(资源不足),所以B(进度滞后),导致C(成本增加)”的链条抽象问题本质,逐步训练从具体事件中剥离关键逻辑的能力,这些方法无需额外时间,融入日常思考即可见效。