在数字化时代,个人知识管理已成为提升效率与竞争力的关键,而有道云笔记凭借其强大的功能与逻辑思维设计,成为许多用户构建知识体系的得力工具,它不仅是一款简单的记录工具,更通过结构化思维、关联性设计与系统性整合,帮助用户将碎片化信息转化为可复用的知识资产,其背后蕴含的逻辑思维模式值得深入探讨。

有道云笔记的核心逻辑思维体现在“输入-处理-输出”的全流程管理中,在输入阶段,它支持多端同步、多媒体记录,无论是文字、图片、语音还是文件,都能快速归集,确保信息采集的全面性,这种设计遵循了“信息完整性原则”,避免因工具限制导致知识遗漏,用户在阅读时可通过网页剪藏保存文章片段,会议中可用语音转文字记录要点,不同来源的信息被统一纳入笔记库,为后续处理奠定基础。

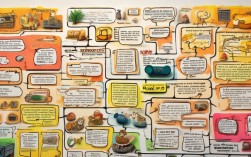

进入处理阶段,有道云笔记通过分类标签、文件夹、思维导图等功能,强化信息的结构化梳理,标签系统允许用户按主题、项目、优先级等多维度标记笔记,形成“网状知识结构”,这与逻辑思维中的“分类归纳法”高度契合,一名研究者可将关于“人工智能”的笔记按“技术原理”“应用案例”“行业趋势”等标签分类,同时通过交叉标签建立关联,避免线性分类导致的割裂,其内置的思维导图功能能将零散要点可视化呈现,帮助用户梳理逻辑层次,从“点状信息”提炼出“框架性认知”,这正是逻辑思维中“从具体到抽象”的升华过程。

在输出与复用阶段,有道云笔记通过搜索、模板、分享等功能,实现知识的有效调用与价值延伸,其全文检索功能支持关键词、标签、附件名等多维度查找,结合智能排序,能在海量笔记中快速定位目标,这背后是“索引逻辑”的高效实现——通过建立清晰的元数据关联,降低信息检索成本,模板功能则将标准化流程固化为可复用的结构,例如周报模板、读书笔记模板等,减少重复劳动,提升输出效率,体现了逻辑思维中的“模式抽象”与“标准化应用”。

更深层次上,有道云笔记的逻辑思维还体现在“动态迭代”的知识管理理念中,用户可通过版本管理追溯笔记修改历史,通过“历史对比”功能梳理思路演进过程,这符合逻辑思维中“辩证发展”的观点——知识并非静态存在,而是在不断修正与完善中逼近真相,学生可记录错题本的迭代过程,从最初的问题记录到后续的反思总结,形成“问题-分析-解决-提升”的闭环逻辑,这种动态记录方式恰好契合了逻辑思维的螺旋上升模型。

从工具设计层面看,有道云笔记的逻辑思维还体现在“用户场景适配”上,针对不同用户群体的需求差异,它提供了差异化的功能组合:学生群体可利用课程笔记的“大纲视图”梳理知识框架;职场人士可通过“待办清单”与“日程关联”实现任务管理;创作者则能借助“双向链接”功能构建灵感网络,实现非线性思考,这种场景化设计并非功能的简单堆砌,而是基于对不同用户思维模式的洞察,例如职场人士的“目标导向思维”、研究者的“关联分析思维”,通过工具功能与思维习惯的匹配,降低认知负荷。

| 功能模块 | 逻辑思维体现 | 应用场景示例 |

|---|---|---|

| 多端同步采集 | 信息完整性原则 | 手机记录灵感,电脑整理成文 |

| 标签与分类 | 分类归纳与网状关联 | 按主题标签管理项目资料,交叉标签建立联系 |

| 思维导图 | 从具体到抽象的框架提炼 | 将读书笔记导出为思维导图,梳理核心观点 |

| 全文检索 | 索引逻辑与高效定位 | 快速查找包含特定关键词的会议记录 |

| 模板功能 | 模式抽象与标准化应用 | 使用周报模板统一输出格式 |

| 版本管理 | 辩证发展的知识迭代观 | 追踪论文修改历史,对比思路变化 |

工具的有效性离不开用户自身的逻辑思维训练,有道云笔记更像“思维的脚手架”,用户需主动运用“金字塔原理”“MECE法则”等逻辑思维方法,在笔记中搭建清晰的论证结构,例如通过“论据-案例”的层级组织观点,或用“时间轴”“流程图”呈现事件逻辑,只有当工具与思维方法深度结合,才能真正实现从“信息记录”到“知识创造”的跨越。

相关问答FAQs

Q1:有道云笔记的标签系统如何避免标签过多导致的混乱?

A:可通过“标签分级+命名规范”解决,建议建立两级标签体系,一级标签按核心领域划分(如“工作”“学习”),二级标签细化具体主题(如“工作-项目管理”“学习-Python编程”);同时采用“前缀法”命名,如“领域-主题”格式,便于快速识别,定期清理低频标签,合并相似标签,可维持标签系统的逻辑清晰度。

Q2:如何用有道云笔记提升逻辑思维能力,而非仅作为存储工具?

A:可结合“费曼学习法”与“知识关联法”:一是将复杂主题拆解为多个子笔记,每个笔记用“核心概念-解释-案例-疑问”结构记录,尝试用通俗语言复述内容(输出检验逻辑);二是通过“双向链接”功能关联相关笔记,例如在“机器学习”笔记中链接“监督学习”“无监督学习”子笔记,形成知识网络,通过关联分析发现逻辑漏洞或新视角,强化思维的系统性与深度。