儒学作为中国传统文化的主流思想,其发展历程跨越两千余年,形成了内涵丰富、层次分明的思想体系,以下从历史脉络、核心演变、代表人物与著作、思想特质及现代价值五个维度,梳理儒学发展的思维脉络。

历史脉络:从创立到现代转型

儒学的发展以朝代更迭为线索,可划分为五个关键阶段:

- 先秦奠基期:孔子创立儒学,提出“仁”与“礼”的核心观念,孟子发展“仁政”学说,荀子主张“礼法并施”,形成“内圣外王”的思想雏形。

- 汉代制度化期:董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学成为官方正统思想,融合阴阳五行学说,构建“天人感应”理论体系。

- 宋明理学期:程颢、程颐创立“理学”,朱熹集大成,形成“格物致知”的认识论;陆九渊、王阳明提出“心学”,主张“致良知”,强调心性修养。

- 明清转型期:王夫之、黄宗羲等思想家批判理学空谈,提出“经世致用”,儒学开始与西学初步碰撞。

- 现代新儒学期:20世纪以来,梁漱溟、牟宗三等学者尝试融合儒学与西方哲学,推动儒学的现代化与全球化。

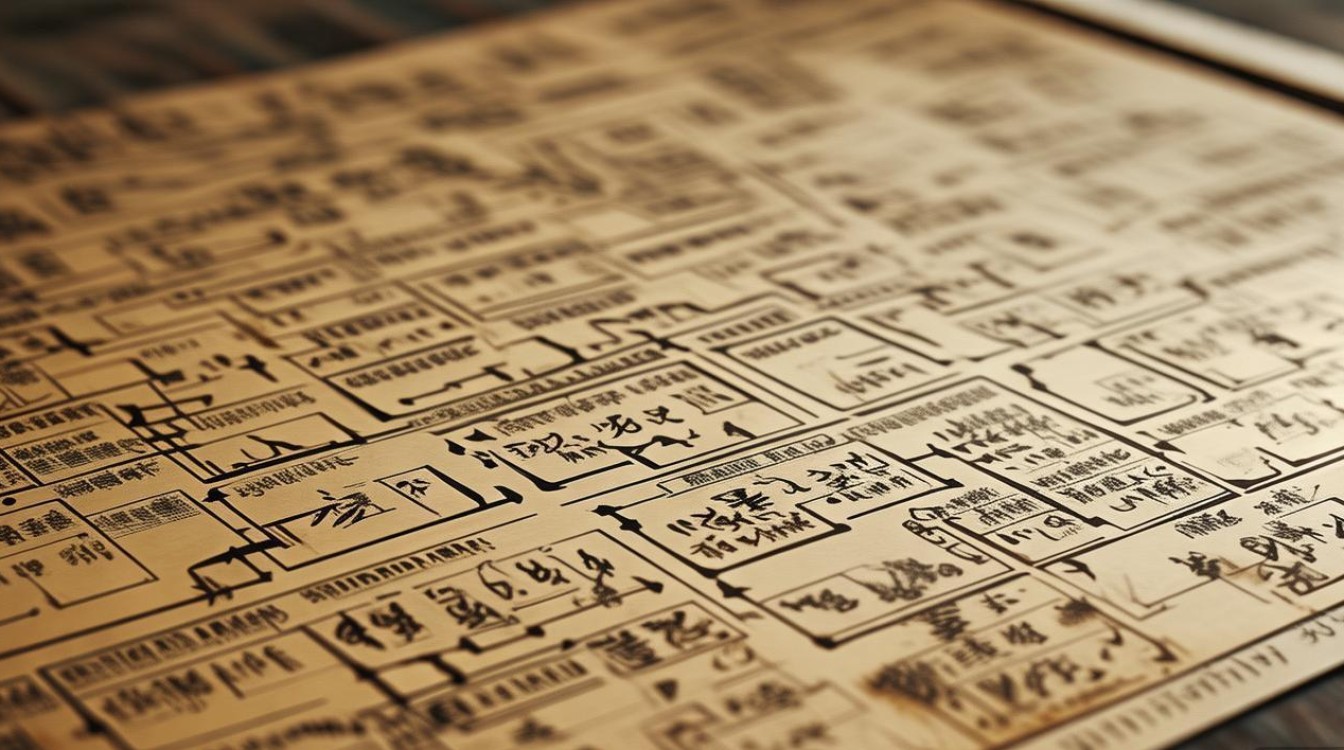

核心观念的演变

儒学核心概念在不同历史时期呈现出递进与深化: | 核心概念 | 先秦时期 | 宋明时期 | 现代意义 | |--------------|--------------|--------------|--------------| | 仁 | 孔子“爱人”,孟子“恻隐之心” | 理学家视为“天理”之体现 | 人道主义与和谐社会的伦理基础 | | 礼 | 荀子“化性起伪”,规范社会秩序 | 朱熹“存天理,灭人欲”的道德规范 | 现代社会秩序与礼仪文化的传承 | | 中庸 | 《中庸》“致中和”的处世哲学 | 理学家“不偏不倚”的修养方法 | 处理矛盾的辩证思维 | | 天人关系 | 孟子“天命论” | 董仲舒“天人感应”,张载“民胞物与” | 生态哲学与可持续发展理念 |

代表人物与思想突破

- 孔子:开创私学传统,整理“六经”,确立“仁礼合一”的伦理框架,强调“有教无类”的教育平等思想。

- 孟子:提出“性善论”,将“仁”扩展为政治哲学的“仁政”,主张“民贵君轻”的民本思想。

- 朱熹:构建“理气论”宇宙观,通过“四书章句集注”确立儒学经典体系,使理学成为官方科举内容。

- 王阳明:以“心即理”颠覆理学认知路径,提出“知行合一”,强调实践道德的主体性。

- 康有为:近代维新派代表,著《新学伪经考》,将儒学与君主立宪结合,推动儒学近代化转型。

思想特质与理论体系

儒学的理论体系围绕“内圣外王”展开,形成三大特质:

- 伦理本位:以“五伦”(君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友)为核心,构建家庭-社会-国家的伦理网络。

- 经世致用:从孔子的“足食足兵”,到顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”,强调理论与实践结合。

- 包容开放:汉代吸纳道家、阴阳家,宋明融合佛学,明清西学东渐中主动调适,体现“和而不同”的包容性。

现代价值与全球影响

儒学在当代社会仍具生命力,其价值体现在:

- 伦理重建:为现代社会提供“诚信”“孝道”等道德资源,应对工具理性膨胀。

- 治理智慧:“为政以德”“和而不同”理念影响东亚治国模式,如新加坡“儒家伦理”教育。

- 文明对话:杜维明推动“文化中国”理念,儒学“天人合一”“中庸之道”为解决全球问题提供东方方案。

相关问答FAQs

问:儒学在当代社会是否仍具有现实意义?

答:是的,儒学强调的“仁爱”“诚信”“和谐”等价值观,对构建现代社会道德体系、促进家庭和睦、引导企业社会责任具有积极作用。“己所不欲,勿施于人”的恕道思想,可为国际关系中的文明对话提供伦理基础;而“中庸”的辩证思维,有助于社会矛盾的理性化解。

问:宋明理学与先秦儒学的核心区别是什么?

答:先秦儒学以“仁礼”为实践核心,关注社会伦理与政治秩序;宋明理学则转向心性哲学,以“理”或“心”为宇宙本体,强调“格物致知”或“致良知”的内在修养,理学通过形而上的思辨,将儒学从伦理规范升华为哲学体系,但也因过度强调“存天理,灭人欲”而受到明清实学派的批判。