逻辑思维主观题是一种能够深入考察个体分析能力、推理能力、批判性思维及解决问题能力的题型,其核心在于通过开放性问题情境,引导答题者运用逻辑框架拆解问题、整合信息、形成有理有据的结论,这类题目通常不设唯一标准答案,更侧重考察思维过程的严谨性、条理性和创新性,常见于学术研讨、职业能力测试及高等教育选拔等场景,以下从题目特征、解题步骤、能力培养及注意事项四个维度展开详细分析,并辅以实例说明,最后通过FAQs解答常见疑问。

逻辑思维主观题的核心特征

逻辑思维主观题与传统客观题的本质区别在于其对“思维过程”的强调,其题目设计往往具备以下特点:一是情境复杂性,题目会提供包含多个变量、隐含条件或矛盾信息的背景材料,如“某企业市场份额下降,同时客户满意度提升,请分析可能原因”;二是开放性,要求答题者从多角度切入,提出合理假设并论证,而非简单复述知识点;三是逻辑链条完整性,需清晰呈现“问题定义—原因分析—方案推导—结论验证”的推理过程;四是跨学科性,常涉及经济、管理、社会等多领域知识,考察知识迁移能力。

逻辑思维主观题的解题步骤

审题:拆解问题关键信息

审题是逻辑推理的起点,需明确题目要求的核心任务(如“分析原因”“提出对策”“评估可行性”)、限定条件(如“结合XX理论”“从消费者视角”)及隐含逻辑关系(如“是否需要区分短期与长期因素”),若题目要求“分析远程办公对员工工作效率的影响”,需先界定“工作效率”的具体维度(如完成速度、质量、创新性),并区分“不同岗位”“不同行业”的差异性,避免笼统作答。

信息整合:建立逻辑框架

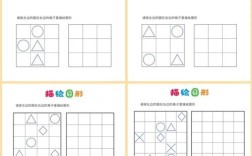

面对复杂信息,需通过结构化工具梳理思路,常用方法包括:

- 分类法:按时间(过去/未来)、主体(企业/员工/社会)、性质(主观/客观)等维度对信息分组,分析“城市交通拥堵”时,可从“供给端”(道路规划、公共交通)、“需求端”(人口密度、出行习惯)、“管理端”(政策执行、技术应用)三方面构建框架。

- 因果链法:通过“鱼骨图”或“逻辑树”追溯问题根源。“企业利润下降”的直接原因可能是“销售额减少”或“成本上升”,而销售额减少又可细分为“市场竞争加剧”“产品老化”“营销失效”等次级原因。

以下为“企业利润下降”问题分析的逻辑框架简化示例:

| 一级原因 | 二级原因 | 三级原因 |

|---|---|---|

| 销售额减少 | 市场竞争加剧 | 新进入者增多、替代品出现 |

| 产品竞争力不足 | 功能落后、设计过时 | |

| 营销策略失效 | 渠道单一、品牌推广不足 | |

| 成本上升 | 原材料价格上涨 | 供应链中断、大宗商品涨价 |

| 人力成本增加 | 最低工资上调、人才流失 |

推理论证:确保逻辑严密性

推理过程需遵循“论据—论点—论证”的逻辑闭环:

- 论据选择:优先使用题目给定信息,辅以常识、数据或理论(如SWOT分析、马斯洛需求层次理论)增强说服力;

- 论点明确:每个分论点需聚焦单一核心观点,避免交叉重复;

- 论证方式:可采用演绎推理(从一般到特殊,如“所有科技企业都面临创新压力,A企业是科技企业,因此A企业面临创新压力”)、归纳推理(从特殊到一般,如“案例1中产品迭代快的企业增长快,案例2同样如此,因此快速迭代是企业增长的关键”)或类比推理(如“将社区治理与企业团队管理类比,说明信任机制的重要性”)。

结论升华:体现思维深度

结论需回应核心问题,并可延伸至现实意义或未来展望,在分析“远程办公影响”后,可总结“灵活办公制度需与结果管理相结合,并关注员工心理健康”,进一步提出“企业应建立‘数字化办公能力评估体系’”的建议,体现从问题解决到系统优化的思维升级。

逻辑思维能力的长期培养

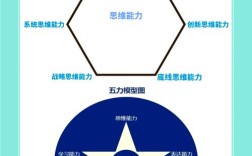

逻辑思维非一日之功,需通过刻意练习持续提升:

- 知识储备:广泛阅读跨学科书籍,建立“知识图谱”,如学习经济学中的“机会成本”、心理学中的“认知偏差”,为分析提供理论工具;

- 思维训练:日常练习“5Why分析法”(连续追问五个“为什么”追溯根源)、“六顶思考帽”(从事实、情感、批判等角度多维度分析问题);

- 反馈修正:将自己的解题思路与他人对比,关注逻辑漏洞(如“以偏概全”“因果倒置”),例如分析“某政策效果不佳”时,需排除“相关性不等于因果性”的误区。

注意事项

- 避免主观臆断:所有观点需基于给定信息或合理假设,如“假设某技术成熟,则可能带来成本下降”;

- 语言表达清晰:使用“其次/“另一方面”等逻辑连接词,确保层次分明;

- 控制答题时间:按“审题20%、框架搭建30%、推理论证40%、总结10%”分配时间,避免在某一环节过度展开。

相关问答FAQs

Q1:逻辑思维主观题是否需要“标准答案”?如何判断自己的回答是否合理?

A1:逻辑思维主观题通常没有唯一标准答案,但存在“合理答案”的评判标准,核心在于:① 是否准确理解题意,未偏离核心问题;② 是否有清晰的逻辑框架,论点与论据是否匹配;③ 是否考虑了关键变量和潜在反例(如“虽然A方案有优势,但需考虑B风险”),可通过“自我质疑法”检验:假设自己是反对者,能否从自己的回答中找到漏洞?若无法反驳,则逻辑较为严密。

Q2:遇到完全陌生的题目领域时,如何快速构建逻辑框架?

A2:陌生领域需优先拆解题目中的“核心概念”和“问题主体”,题目若涉及“区块链技术在供应链金融中的应用”,可先明确“区块链”(去中心化、不可篡改)、“供应链金融”(中小企业融资、信用传递)两个核心概念,再从“技术优势”(解决信息不对称)、“应用场景”(订单融资、应收账款确权)、“潜在风险”(技术成本、监管合规)三方面搭建框架,类比已知领域(如“区块链与供应链金融的关系,类似于传统征信与银行贷款的关系,但技术更高效”),降低理解难度。