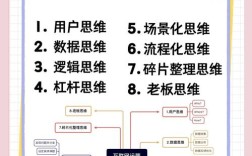

《玩具思维》是一种将玩具设计的核心逻辑——即通过趣味性、互动性和情感连接来吸引用户——应用到产品设计、商业运营乃至日常生活中的思维方式,它强调的不是功能至上,而是通过创造“好玩”的体验,让用户在愉悦中主动参与、持续互动,并建立深度的情感联结,这种思维模式正在重塑各行各业,从互联网产品到实体服务,从营销策略到个人成长,都展现出强大的生命力。

玩具思维的核心在于满足人类天生的“游戏本能”,心理学家认为,游戏是人类的本能需求,它不仅带来快乐,还能激发创造力、培养解决问题的能力,玩具思维正是抓住这一点,将“游戏化”元素融入设计:通过设置明确的目标、即时的反馈、渐进的挑战和社交互动,让用户像玩玩具一样沉浸其中,健身应用通过积分、排行榜和成就勋章,让枯燥的运动变得像闯关游戏;教育类软件用故事化任务和虚拟奖励,让孩子在玩乐中学习知识,这种设计巧妙地将“必须做的事”转化为“想要做的事”,大幅提升了用户的参与度和黏性。

玩具思维的另一个关键特征是“情感化设计”,传统产品设计往往侧重功能实现,而玩具思维则强调通过细节触动用户的情感,某品牌的智能音箱在完成指令后会发出俏皮的“眨眼”声,某外卖APP在配送完成时显示一句“辛苦啦,用餐愉快!”,这些看似微小的互动,却能像玩具一样拉近与用户的距离,情感化设计的本质是“拟人化”——让产品或服务具备“性格”,像玩具一样拥有“生命力”,用户在使用过程中,不仅是在完成任务,更是在与一个“伙伴”互动,这种情感联结会转化为品牌忠诚度,数据显示,具备情感化设计的产品,用户复购率比普通产品高出30%以上。

玩具思维还注重“可探索性”和“创造性”,好的玩具往往没有固定玩法,鼓励用户自由发挥,乐高积木之所以经典,正是因为它既能按图纸搭建,也能激发无限创意,同样,玩具思维在设计产品时,会预留“玩法空白”,让用户成为“共同创造者”,某绘图软件提供了基础工具,但用户通过组合和探索,能创造出风格独特的作品;某社交平台允许用户自定义虚拟形象,甚至设计自己的虚拟空间,这种设计不仅延长了产品的生命周期,还通过用户的分享和传播,形成了天然的口碑效应。

在商业领域,玩具思维正在颠覆传统的营销逻辑,过去,企业通过广告单向输出信息;则通过“互动玩具”吸引用户主动参与,某饮料品牌推出的“AR瓶身”,用户扫描后可以在手机上与虚拟形象互动,甚至参与线上游戏赢取奖品;某书店设计的“寻宝地图”,引导顾客在不同区域寻找指定书籍,完成挑战即可获得折扣券,这些营销活动不再是硬性的推销,而是像一场“寻宝游戏”,让用户在娱乐中记住品牌,甚至产生社交分享欲。

玩具思维并非简单的“游戏化”或“卖萌”,其背后是对人性的深刻洞察,它要求设计者跳出功能思维,从“用户感受”出发,思考如何让产品或服务变得“有趣”“有温度”“有惊喜”,这需要平衡趣味性与实用性,避免过度娱乐化导致核心价值缺失,如果一款学习软件只注重游戏奖励而忽视知识传递,最终只会让用户沉迷于“打卡”而忽略学习本质。

相关问答FAQs

-

问:玩具思维是否只适用于互联网产品?

答:并非如此,玩具思维的核心是“趣味化体验”,可应用于任何领域,实体零售中,通过“盲盒”促销、互动装置吸引顾客;职场管理中,通过积分奖励、任务挑战提升员工积极性;甚至个人成长中,通过“习惯养成游戏”让自己更自律,关键在于找到与场景结合的“游戏点”,让目标过程变得有趣。 -

问:如何避免玩具思维设计中的“过度娱乐化”问题?

答:避免过度娱乐化的核心是“明确核心价值”,在设计前,需先明确产品或服务的核心功能是什么,再通过玩具思维优化体验,而非本末倒置,教育类产品的核心是“知识传递”,游戏元素应作为辅助手段,帮助用户更高效地学习;工具类产品的核心是“解决问题”,趣味性可简化操作流程,但不能牺牲功能实用性,需通过用户反馈持续调整,确保趣味性与核心价值的平衡。