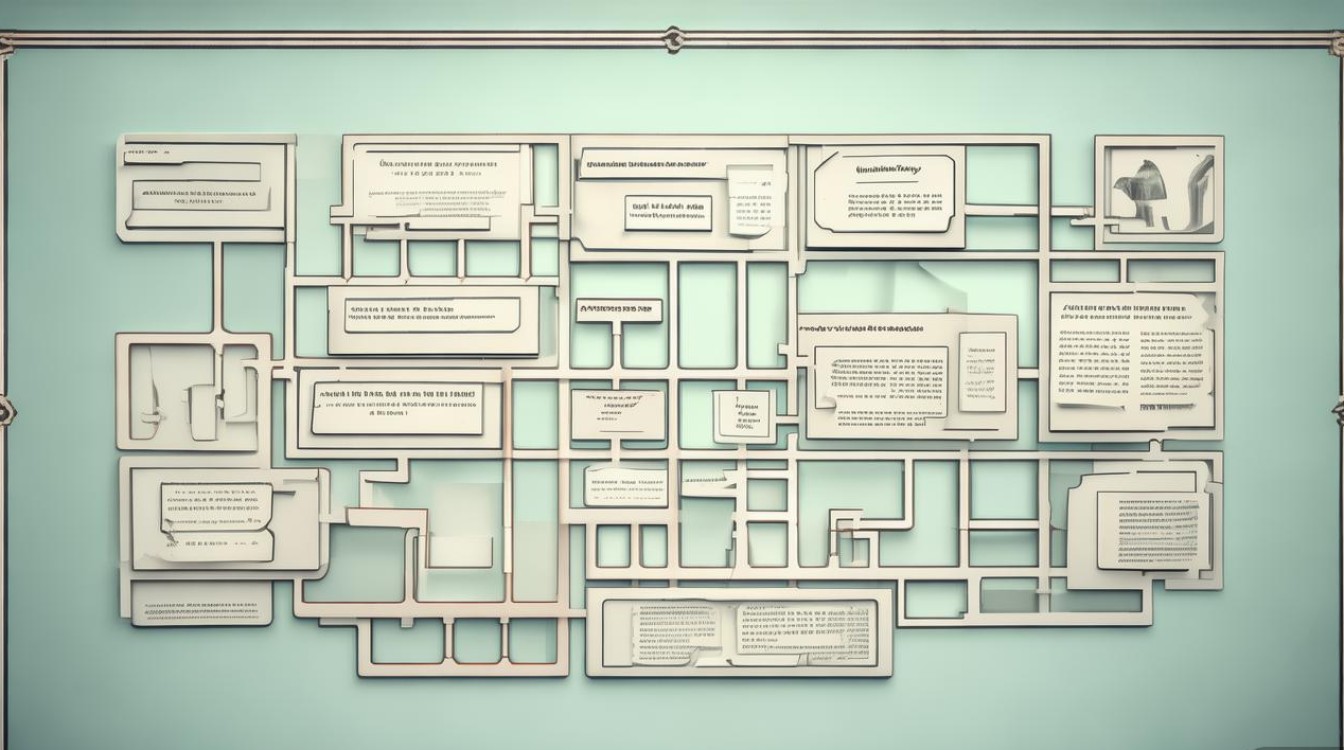

故事的思维导图是一种将故事创作的核心要素和结构进行可视化梳理的工具,它通过层级化的逻辑关系,帮助创作者从灵感萌芽到成文构建形成清晰路径,这种工具不仅适用于小说、剧本等虚构创作,也能用于纪实叙事、品牌故事等非虚构场景,其核心价值在于将抽象的创意转化为可操作、可调整的框架体系。

从结构上看,故事的思维导图通常以“核心故事”为根节点,向外延伸出四大主干:主题立意、人物设定、情节架构、场景环境,主题立意作为思维导图的顶层设计,是故事的精神内核,包含“核心主题”“情感基调”“价值观传递”三个分支,若主题是“成长与救赎”,则情感基调可设定为“温暖中带着挣扎”,价值观传递需明确“通过自我接纳实现蜕变”,这一层级的思考能确保故事在创作过程中不偏离方向,避免情节与主题脱节。

人物设定是故事的情感载体,思维导图中需构建人物关系网络,主分支包括“主角”“配角”“反派”及“人物关系矩阵”,主角分支需细化“目标”“动机”“弱点”“成长弧光”,例如主角的目标可以是“寻找失踪的父亲”,动机是“弥补童年缺失的陪伴”,弱点则是“因过度独立而拒绝他人帮助”,成长弧光则需呈现从“孤僻”到“学会信任”的转变,配角与反派的设计需服务于主角的成长,如配角的“质疑”可刺激主角反思,反派的“极端保护”则可形成价值观对比,人物关系矩阵可通过表格呈现,

| 人物 | 关系类型 | 冲突点 | 合作点 |

|---|---|---|---|

| 主角 | 配角(朋友) | 对冒险计划的分歧 | 共同调查线索 |

| 主角 | 反派(父亲) | 对“保护”定义的认知差异 | 最终理解对方的苦衷 |

情节架构是故事的骨架,思维导图常用“三幕式结构”或“英雄之旅”模型展开,第一幕“开端”包含“日常世界”“激励事件”“关键决定”,例如主角收到父亲遗留的神秘日记;第二幕“发展”分为“上升行动”“中点转折”“危机降临”,如主角在调查中遭遇阻挠,发现父亲并非失踪而是隐姓埋名;第三幕“结局”包括“高潮对决”“最终结局”“主题呼应”,如主角与反派在真相面前和解,共同守护家族秘密,每个情节节点需标注“功能”(推动剧情/揭示人物/强化主题)和“伏笔”(如日记中的特殊符号),确保逻辑闭环。

场景环境是故事的血肉,分支包括“时空背景”“核心场景”“感官细节”,时空背景需明确时代、地域、社会环境,如“1990年代的江南小镇”;核心场景可标注“象征意义”,如老宅代表“被掩埋的过去”;感官细节则通过“视觉、听觉、嗅觉”等关键词激活画面感,梅雨季的青石板路泛着潮湿的反光,混杂着老宅木头的霉味”。

通过思维导图梳理故事,创作者能直观发现逻辑漏洞、人物动机薄弱处或情节节奏失衡,若发现主角“拒绝帮助”的弱点未在高潮中体现,可及时在情节架构中补充“主角因拒绝他人协助而陷入危机,最终学会接纳帮助”的节点,这种工具既适合整体框架搭建,也适合局部细节调整,让创作过程从“灵感驱动”升级为“系统化工程”。

相关问答FAQs

-

问:思维导图会限制故事的创作自由吗?

答:不会,思维导图本质是辅助工具,而非固定模板,创作者可在主干框架下灵活添加分支,例如在“情节架构”中插入“支线剧情”分支,或在“人物设定”中增加“人物成长阶段”的细分节点,其作用是提供方向指引,而非限制创意发散,反而能通过可视化梳理让自由创作更有序。 -

问:如何用思维导图处理多线叙事故事?

答:可设置“主线”与“支线”两个根节点,各自延伸出主题、人物、情节等主干,在“情节架构”分支中,用不同颜色标注各条线的时间节点,并通过“交叉点”分支标注线索交汇或事件关联处,支线人物的关键发现可在主线高潮前通过“交叉点”汇入,增强叙事张力,可单独设置“伏笔回收”分支,确保多线伏笔前后呼应。