逻辑思维是一种基于理性推理和结构化分析的认知方式,它强调通过因果关系、归纳演绎和规则遵循来解决问题,这种思维方式的核心在于将复杂问题拆解为可管理的部分,通过建立清晰的逻辑链条找到解决方案,在项目管理中,逻辑思维帮助管理者将目标分解为阶段性任务,明确每个任务的依赖关系和时间节点,从而确保项目有序推进,逻辑思维的优势在于其系统性和可靠性,尤其适用于目标明确、规则清晰的场景,比如数学推导、程序设计或工程规划,其局限性也很明显:当面对信息不完整或规则模糊的问题时,过度依赖逻辑可能导致思维僵化,忽视潜在的创新可能性。

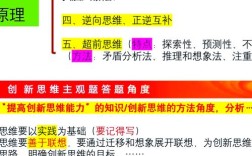

与逻辑思维不同,逆向思维是一种打破常规、从反方向探索问题的策略,它不遵循既定顺序,而是通过假设结果或反转条件来寻找突破口,传统思维认为“增加客户粘性需要提供更多服务”,而逆向思维可能会问:“如果我们减少某些服务,客户反而会更忠诚吗?”这种思维方式常用于创新设计,比如日本丰田公司提出的“自働化”(Jidoka)理念,即通过发现异常问题立即停止生产,反向优化流程以减少浪费,逆向思维的价值在于突破惯性思维的束缚,在危机或转型中找到新路径,但它也存在风险:如果缺乏对现实约束的考量,可能产生脱离实际的方案,逆向思维往往需要与逻辑思维结合,先通过逆向假设激发创意,再用逻辑验证可行性。

在实际应用中,逻辑思维和逆向思维并非对立,而是互补的工具,以产品开发为例,逻辑思维帮助团队分析用户需求、技术可行性和市场数据,制定详细的产品规划;而逆向思维则可能在设计阶段挑战传统,比如假设“用户不需要复杂功能”,从而简化产品原型,降低开发成本,这种组合应用在许多成功案例中可见一斑:亚马逊创始人贝佐斯用逆向思维思考“零售业的本质是什么”,剥离中间环节建立直销模式,再通过逻辑思维优化供应链和物流系统,最终实现规模化,同样,在科研领域,逻辑思维推动实验设计和数据验证,而逆向思维则帮助科学家提出颠覆性假说,如爱因斯坦通过想象“追光”的逆向场景,推导出相对论。

两种思维的有效性取决于使用者的训练和场景适配,逻辑思维需要系统化的知识储备和严谨的分析能力,而逆向思维则依赖于对事物本质的洞察和敢于质疑的勇气,对于个人而言,可以通过刻意练习提升这两种思维能力:比如用逻辑思维解决日常问题时,先列出所有已知条件和目标,再推导步骤;而逆向思维训练可以尝试从问题的反面或终点出发,如果目标失败了,可能的原因是什么?”,在团队协作中,逻辑思维适合用于执行和优化阶段,而逆向思维更适合在创意和战略规划阶段引入,以避免群体思维的同质化。

以下是逻辑思维与逆向思维在典型场景下的应用对比:

| 应用场景 | 逻辑思维的应用 | 逆向思维的应用 |

|---|---|---|

| 问题解决 | 分析问题根源,制定分步解决方案 | 假设问题已解决,倒推关键条件或障碍 |

| 产品设计 | 基于用户需求和技术限制设计功能 | 思考“如果产品不存在,用户会如何替代它” |

| 商业决策 | 评估数据和市场趋势,计算ROI | 反问“什么情况下这个决策会失败”,规避风险 |

| 学习新知识 | 构建知识体系,循序渐进掌握概念 | 从应用场景出发,逆向推导核心原理 |

尽管两种思维各有侧重,但它们的融合往往能产生最佳效果,在创业初期,逆向思维帮助创始人发现市场空白或颠覆性机会,而逻辑思维则用于验证商业模式、制定可执行的扩张计划,在危机管理中,逆向思维可能快速定位潜在风险点,而逻辑思维则用于制定系统性的应对措施,这种互补性使得个人和组织在复杂环境中既能保持创新活力,又能确保行动的可靠性。

相关问答FAQs:

-

问:如何判断何时应该使用逻辑思维,何时应该使用逆向思维?

答: 这取决于问题的性质和目标,当问题结构清晰、信息完整,且需要系统化解决方案时(如财务报表分析、流程优化),逻辑思维更有效;当面临创新挑战、传统方法失效,或需要打破思维定式时(如新市场进入、产品设计突破),逆向思维更具优势,实际应用中,可以先通过逆向思维发散可能性,再用逻辑思维收敛方案,确保可行性。 -

问:逆向思维是否会导致不切实际的结论?如何避免?

答: 逆向思维确实可能因脱离现实约束而产生不切实际的方案,但通过以下方法可规避风险:在逆向假设后,必须用逻辑思维验证其与现有条件(如资源、法规、技术)的兼容性;结合实验或小规模测试收集反馈,快速迭代;保持对行业动态和用户需求的关注,确保逆向思考的方向符合长期价值,某公司假设“免费提供核心产品”,需通过逻辑分析计算成本结构和盈利模式,再通过试点验证市场反应。