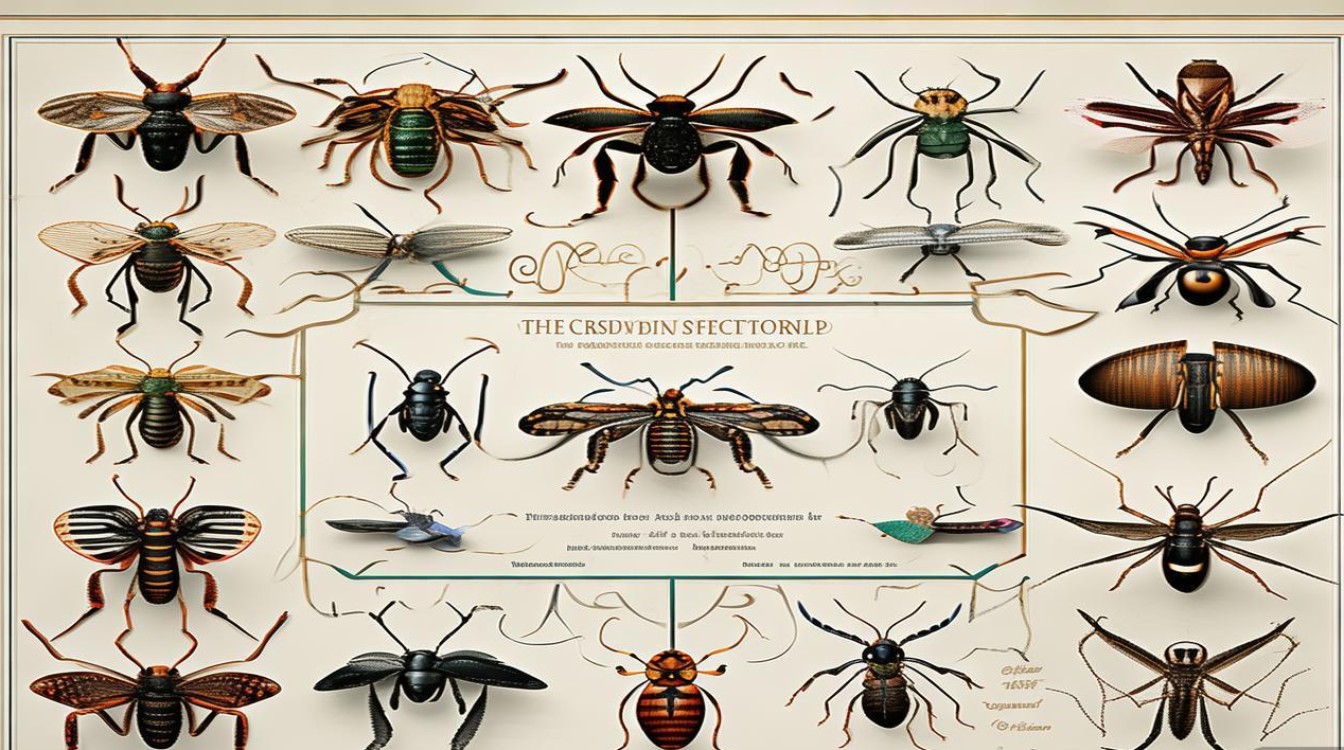

《昆虫记》是法国昆虫学家、文学家法布尔耗费毕生心血完成的昆虫学巨著,也是一部充满人文关怀的科学随笔集,通过绘制思维导图,可以从作品的核心主题、科学价值、文学特色、研究方法及社会影响等维度系统梳理其内容体系,帮助读者更深入地理解这部“昆虫的史诗”。

核心主题:科学与人文的交织

《昆虫记》的核心主题在于以昆虫为窗口,揭示自然界的奥秘与生命的奇迹,法布尔不仅细致记录了昆虫的习性、形态与生命周期,更将昆虫视为平等的“生命邻居”,赋予其情感与个性,他对圣甲虫“粪球制造工艺”的描写,既展现了昆虫本能的精密性,又暗含对生命创造力的赞美;对蝉与蚂蚁寓言的颠覆性解读(蝉并非懒惰,而是勤劳的采蜜者),则体现了打破偏见、追求真相的科学精神,这种将科学观察与人文思考融合的特质,使作品超越了普通科普读物的范畴,成为一部“生命的礼赞”。

科学价值:开创性的昆虫学研究

从科学维度看,《昆虫记》奠定了昆虫行为学的基础,法布尔通过实地观察,首次系统记录了昆虫的本能、习性、社会行为等,提出了许多颠覆性观点,他发现蜜蜂具有“几何天赋”(蜂巢的六角形构造)、螳螂的“心理战术”(捕食前的伪装与威慑)、松毛虫的“集体协作”(共同织巢、集体觅食),这些研究方法强调“实证主义”——法布尔在田间地头坚持观察数十年,用放大镜、笔记本等简陋工具,捕捉昆虫生活的细节,为后世昆虫学研究提供了范本,其科学价值不仅在于发现,更在于倡导“观察自然、尊重自然”的生态理念。

文学特色:诗意的科学语言

法布尔以文学家的笔触书写科学,使《昆虫记》兼具科学性与艺术性,他的语言生动形象,善用比喻、拟人等修辞手法,将昆虫世界描绘得妙趣横生,他将萤火虫比作“从天而落的星星”,将蜘蛛的网比作“空中猎网”;在描写昆虫的繁殖、死亡时,又充满悲悯情怀,如“蝉的幼虫在黑暗中潜伏四年,只为在阳光下歌唱五周”,这种“科学与文学的联姻”,让深奥的昆虫学知识变得通俗易懂,也让读者在感受生命之美的同时,体会到语言的艺术魅力。

研究方法:田野观察的典范

法布尔的研究方法是其成功的关键,他坚持“活体观察”,反对解剖实验,认为只有在不打扰昆虫自然生活的前提下,才能获得真实的数据,为此,他在自家荒石园中搭建实验室,日夜观察昆虫的习性,这种“沉浸式观察”不仅需要耐心,更需要对生命的敬畏,他首创“追踪法”“实验法”等研究手段,例如通过标记法追踪昆虫的迁徙路径,通过控制变量法研究昆虫的食性,这些方法至今仍被生物学界推崇,体现了“实践出真知”的科学精神。

社会影响:跨越时空的经典

《昆虫记》自1900年首次出版以来,便风靡全球,被翻译成多种语言,影响了无数读者,它不仅激发了公众对昆虫学的兴趣,更推动了自然保护意识的觉醒,法布尔被誉为“昆虫界的荷马”,其作品被列为“中小学必读经典”,成为培养科学精神与人文素养的范本,书中对生命平等的倡导,也启发了后世生态文学的发展,如蕾切尔·卡森《寂静的春天》便受其影响,强调人类与自然的和谐共生。

作品结构与内容框架结构看,《昆虫记》共十卷,记录了超过200种昆虫的生活,可分为以下几类:

| 昆虫类别 | 代表物种 | 核心描写内容 |

|---|---|---|

| 甲虫类 | 圣甲虫、粪金龟 | 粪球制作、储藏习性、繁殖行为 |

| 膜翅类 | 蜜蜂、泥蜂 | 社会分工、筑巢技巧、捕食本能 |

| 鳞翅类 | 蝉、松毛虫 | 变态发育、鸣叫机制、群体生活 |

| 蛛形类 | 蜘蛛、蝎子 | 结网捕食、毒液机制、繁殖方式 |

相关问答FAQs

Q1: 《昆虫记》是科普读物还是文学作品?

A1: 《昆虫记》兼具科普与文学双重属性,从内容上看,它是一部严谨的昆虫学著作,记录了大量科学观察与实验数据;从形式上看,它采用散文笔法,语言生动优美,充满人文情怀,因此被誉为“科学与文学的完美结合”,读者既可以从中学习昆虫学知识,也能感受文学的艺术魅力。

Q2: 法布尔的研究方法对现代科学有何启示?

A2: 法布尔的“田野观察法”和“实证精神”对现代科学仍有重要启示,他强调在自然环境中研究生物行为,反对脱离实际的实验室解剖,这一理念推动了行为生态学的发展;他对细节的极致关注和对生命的敬畏,也提醒现代科学家:科学研究不仅要追求客观性,更要保持人文关怀,避免技术至上主义。