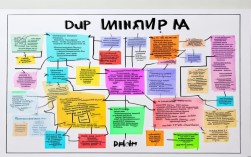

小学空间图形思维导图是帮助学生系统掌握立体图形知识、培养空间想象能力的重要工具,它通过层级化的结构将零散的知识点串联起来,形成清晰的知识网络,便于学生理解和记忆,以下从核心概念、分类体系、特征描述、计算公式、实际应用及教学建议六个维度,详细构建完整的思维导图内容。

核心概念

空间图形是指占有一定空间范围的几何图形,也称为立体图形,与平面图形不同,它具有长、宽、高三个维度,能够占据空间的一部分,小学阶段需掌握的核心概念包括:顶点(三条或更多棱的交点)、棱(两个面相交的线段)、面(立体图形的表面)、展开图(将立体图形的各个面展开后得到的平面图形)以及三视图(从正面、上面、侧面观察立体图形的平面视图),这些概念是后续学习立体图形性质的基础,需通过实物观察和动手操作帮助学生建立直观认识。

分类体系

根据图形的构成特点,小学空间图形可分为四类:

- 柱体:包括长方体、正方体和圆柱,柱体的两个底面完全相同且平行,侧面是长方形(或曲面)。

- 锥体:包括圆锥和棱锥(如三棱锥、四棱锥),锥体只有一个底面,侧面从顶点向下逐渐展开。

- 球体:如篮球、地球仪,所有点到球心的距离相等,没有棱和顶点。

- 组合体:由两种或以上基本图形组合而成,如长方体与半圆柱的组合。

通过分类对比,学生可以清晰区分各类图形的本质特征,例如柱体与锥体的底面数量差异、球体的特殊性等。

特征描述

每类图形的具体特征可通过表格对比呈现,便于学生系统记忆:

| 图形名称 | 顶点数 | 棱数 | 面数(形状) | 特殊性质 |

|---|---|---|---|---|

| 正方体 | 8 | 12 | 6(全等正方形) | 所有棱长相等 |

| 长方体 | 8 | 12 | 6(长方形,可能有两个正方形) | 相对的面全等 |

| 圆柱 | 0 | 无 | 2(圆形底面)+1(曲面侧面) | 底面半径相等 |

| 圆锥 | 1 | 0 | 1(圆形底面)+1(曲面侧面) | 顶点与底面圆心连线垂直底面 |

| 三棱锥 | 4 | 6 | 4(全等三角形) | 底面为三角形 |

计算公式

立体图形的表面积和体积计算是重点内容,需明确公式来源及适用条件:

- 表面积:所有面的面积之和。

- 正方体:( S = 6a^2 )(( a )为棱长)

- 长方体:( S = 2(ab + ah + bh) )(( a,b,h )为长、宽、高)

- 圆柱:( S_{表} = 2\pi r^2 + 2\pi rh )(( r )为底面半径,( h )为高)

- 圆锥:无表面积公式(小学阶段只需掌握侧面积展开为扇形)

- 体积:物体所占空间的大小。

- 长方体、正方体:( V = abh )或( V = a^3 )

- 圆柱:( V = \pi r^2 h )

- 圆锥:( V = \frac{1}{3}\pi r^2 h )

实际应用

空间图形与生活密切相关,思维导图中需体现其应用场景:

- 生活实例:冰箱(长方体)、漏斗(圆锥)、魔方(正方体)等。

- 手工制作:通过展开图制作立体模型,如用硬纸板折成长方体纸盒。

- 问题解决:计算粉刷教室墙壁的面积(表面积)、水箱的容积(体积)等。

- 空间想象:根据三视图判断立体图形的形状,培养抽象思维能力。

教学建议

- 直观教学:使用教具(如积木、几何体模型)让学生观察、触摸,建立空间感。

- 动手操作:组织学生开展展开图剪纸、模型搭建等活动,深化理解。

- 对比学习:通过长方体与正方体的异同、圆柱与圆锥的体积关系等对比,强化知识关联。

- 分层练习:设计基础题(公式应用)、提高题(组合体计算)、拓展题(不规则物体体积测量)等梯度练习。

相关问答FAQs

问题1:如何帮助学生区分长方体和正方体的展开图?

解答:可通过对比法总结规律,正方体的展开图有11种,均为由6个全等正方形组成的“1-4-1”“2-3-1”“2-2-2”等结构;而长方体的展开图则包含长方形,需根据长、宽、高的比例判断相对面是否相等,教学中可让学生动手折叠不同展开图,通过验证是否还原成立体图形来加深理解。

问题2:小学生如何理解圆锥体积是圆柱体积的1/3?

解答:建议采用实验法,准备等底等高的圆柱和圆锥容器,用圆锥装满水倒入圆柱,发现需3次才能装满,通过“倒水实验”直观推导公式( V{圆锥} = \frac{1}{3}V{圆柱} ),并强调“等底等高”这一前提条件,避免学生形成“所有圆锥体积都是圆柱1/3”的错误认知。