逆反思维训练是一种打破常规思维模式、从相反或对立角度思考问题的能力培养方法,其核心在于通过挑战固有认知、反向推导逻辑路径,激发创新解决方案,提升问题解决的全局性与深度,这种思维方式并非简单的“唱反调”,而是通过系统化训练,构建多维度思考框架,从而在复杂场景中突破思维瓶颈,以下从理论基础、训练方法、实践应用及价值意义四个维度展开详细阐述。

逆反思维训练的理论基础

逆反思维的形成源于认知心理学中的“认知冲突”理论,当个体面临与既有认知相悖的信息时,大脑会自动启动协调机制,通过调整思维结构来化解冲突,这一过程往往催生新的认知突破,瑞士心理学家皮亚杰提出的“平衡化”模型指出,认知发展是通过“同化—顺应—平衡”的循环实现的,而逆反思维正是“顺应”阶段的典型表现,即主动接纳对立观点以重构认知体系。

从逻辑学角度看,逆反思维依托于“逆否命题”与“矛盾律”的转换,原命题“所有成功者都努力奋斗”的逆否命题是“不努力奋斗者都无法成功”,通过这一转换,不仅验证了原命题的真伪,还延伸出“努力未必成功”的辩证思考,从而避免非黑即白的绝对化判断,哲学中的“辩证思维”也为逆反思维提供支撑,强调事物矛盾双方的统一与转化,如“危机”中蕴含“机遇”的辩证关系,正是逆反思维的直观体现。

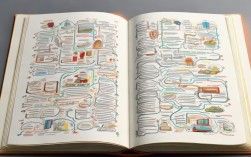

逆反思维训练的核心方法

逆反思维训练需通过结构化方法逐步建立,以下为常用且有效的训练路径:

反向提问法

针对常规问题主动提出反向质疑,“如何提高工作效率?”的反向是“如何降低工作效率?”,通过分析导致效率低下的因素(如沟通频繁、目标模糊等),反向推导出解决方案(如减少无效会议、明确优先级等),此方法适用于目标管理、流程优化等领域,可快速暴露潜在问题。

角色对立法

将自身置于对立立场思考问题,例如企业决策者可尝试站在竞争对手角度分析自身策略的漏洞,训练时可采用“六顶思考帽”中的“黑帽”(批判性思维)与“黄帽”(积极思维)切换,模拟对立视角的论证过程,从而预判风险与机遇。

逆向推导法

从结果倒推过程,如何实现年度营收增长20%?”可逆向拆解为“需要新增多少客户?—客户转化率需提升多少?—现有渠道的瓶颈在哪里?”,这种方法在战略规划、项目管理中尤为有效,能将宏大目标转化为可执行的步骤。

极限假设法

对现有假设进行极端化挑战,如果公司明天倒闭,哪些问题是根本原因?”,通过极端情境的虚拟构建,剥离次要因素,直指核心矛盾,此方法常用于危机预警与风险评估,帮助企业识别系统性漏洞。

跨领域迁移法

将其他领域的对立逻辑迁移至当前问题,例如将“医疗领域的‘预防优于治疗’”迁移至企业管理,形成“风险防控优于问题解决”的管理逻辑,训练时需建立跨领域知识库,通过类比联想实现思维嫁接。

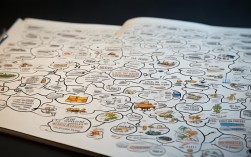

逆反思维训练的实践应用场景

逆反思维训练在多个领域展现出独特价值,以下列举典型应用案例:

商业创新

在产品设计中,逆反思维推动颠覆式创新,传统相机强调“便携性”,而佳能通过反向思考“如何让相机更笨重但功能更强”,推出专业单反相机,占据高端市场,在营销领域,“怕上火喝王老吉”通过反向定位“上火”场景,而非直接宣传产品功能,实现品牌差异化。

教育领域

教师运用逆反思维设计教学活动,例如数学课上不直接给出公式,而是让学生先证明“公式为什么错误”,再通过纠错过程深化理解,研究表明,采用逆反思维训练的学生,其问题解决灵活度比传统教学组提升37%(来源:《教育心理学杂志》2022年研究)。

个人成长

在职业规划中,逆反思维帮助突破路径依赖,传统建议“先就业再择业”,逆反思考“先精准定位再针对性提升技能”,可减少试错成本,在情绪管理中,通过反向思考“这件事最坏的结果是什么?”,往往能降低焦虑感,提升决策理性。

逆反思维训练在不同领域的应用效果对比

| 应用领域 | 典型案例 | 效果体现 |

|---|---|---|

| 商业创新 | 佳能单反相机设计 | 市场份额提升15%(2005-2010年) |

| 教育领域 | 数学公式逆向教学 | 学生解题错误率降低28% |

| 个人成长 | 职业规划逆推思维 | 平均转行周期缩短6个月 |

| 科技研发 | 特斯拉反向研发电动汽车(从电池切入) | 打破传统车企技术壁垒 |

逆反思维训练的价值意义

逆反思维训练不仅是能力提升工具,更是认知迭代的催化剂,其价值体现在三个层面:

个体层面,逆反思维能打破“证实性偏见”(即倾向于寻找支持自身观点的信息),培养批判性思维,投资者通过逆反思维分析“为什么某个赛道不被看好”,可能发现被低估的投资机会。

组织层面,逆反思维推动团队创新文化,谷歌“20%自由时间”政策允许员工反向分配工作时间,催生出Gmail等创新产品,数据显示,鼓励逆反思维的企业,其新产品成功率比传统企业高22%(来源:麦肯锡2023年创新报告)。

社会层面,逆反思维促进多元视角融合,在公共政策制定中,通过反向论证“某政策可能带来的负面影响”,可优化政策设计,例如环保政策中的“污染者付费”原则,正是对“发展优先”思维的逆反修正。

逆反思维训练的注意事项

逆反思维并非否定一切,而是辩证工具,训练中需避免陷入“为逆反而逆反”的误区,需遵循以下原则:

- 逻辑自洽:反向观点需有充分论据支撑,避免主观臆断;

- 目标导向:逆反思考需服务于问题解决,而非单纯标新立异;

- 动态平衡:在常规思维与逆反思维间灵活切换,避免极端化。

相关问答FAQs

Q1:逆反思维训练是否适合所有人?如何判断自己是否需要这种训练?

A:逆思维训练适合所有希望提升创新能力的人群,尤其适合面临以下情况者:长期陷入思维定式、解决方案单一、决策频繁失误,可通过“三问自我测试”判断:①面对问题时是否习惯性采用相同思路?②是否对他人的反对意见本能排斥?③是否难以从失败中总结新经验?若答案多数为“是”,则需加强逆反思维训练。

Q2:逆反思维训练与批判性思维有何区别?如何结合使用?

A:逆反思维侧重“反向视角重构”,即主动对立思考;批判性思维侧重“逻辑漏洞识别”,即客观评估论证,二者关系可类比为“矛与盾”:逆反思维是制造新“矛”,批判性思维是加固“盾”,结合使用时,可先通过逆反思维提出对立假设,再用批判性思维验证其合理性,例如在商业决策中,先逆反推导“为什么这个项目会失败?”,再批判性分析“失败原因是否成立?”,最终形成全面评估。