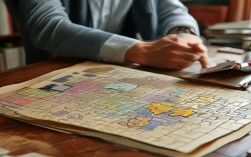

小学数学概念思维导图是一种将小学阶段数学知识系统化、结构化呈现的工具,通过树状图、流程图等可视化形式,帮助学生梳理概念间的逻辑关系,构建完整的知识网络,这种工具不仅能直观展示知识体系,还能促进学生对数学概念的理解、记忆和应用,是提升数学思维能力的有效辅助手段。

小学数学概念主要涵盖“数与代数”“图形与几何”“统计与概率”“综合与实践”四大领域,每个领域下又包含若干核心概念,以“数与代数”为例,其核心概念包括数的认识、数的运算、式与方程、正比例与反比例等,在“数的认识”分支中,整数、小数、分数是基础内容,整数可分为自然数(0和正整数)和负整数,自然数又涉及基数(表示数量)和序数(表示顺序)的含义;小数包括有限小数、无限循环小数、无限不循环小数,需理解其意义、性质和读写方法;分数则强调单位“1”、分数单位、真分数、假分数、带分数等概念,以及分数与除法的关系,这些概念并非孤立存在,例如分数的初步认识建立在“平均分”的基础上,而小数的意义则与分数的十进制表示紧密相关,思维导图通过连线或层级关系将这些内在联系可视化,帮助学生形成“概念簇”。

“数的运算”分支下,加、减、乘、除四则运算是核心,每种运算都涉及意义、法则、运算定律及巧算方法,以加法为例,其意义是“把两个数合并成一个数的运算”,法则包括相同数位对齐、从个位加起、满十进位,运算定律有加法交换律(a+b=b+a)、加法结合律((a+b)+c=a+(b+c)),这些定律是简便计算的依据,乘法与加法有着密切联系(求几个相同加数的和的简便运算),除法则是乘法的逆运算,运算中涉及商不变性质、小数除法转化整数除法等关键点,四则混合运算的顺序(同级运算从左到右,不同级先乘除后加减,有括号先算括号内)是运算规则的重点,思维导图通过颜色编码或符号标注强调运算优先级,避免学生混淆。

“式与方程”分支从用字母表示数开始,这是从算术思维到代数思维的重要过渡,学生需理解字母可以表示任意数、特定数或数量关系,a+b”可以表示两个数的和,也可以表示加法交换律,在此基础上,学习简易方程的概念(含有未知数的等式),以及方程的解和解方程的方法,等式的性质(等式两边同加(减)同数,等式仍成立;等式两边同乘(除)同一个不为0的数,等式仍成立)是解方程的理论依据,这一分支的思维导图通常会呈现“字母表示数—方程概念—解方程步骤—方程的应用”的逻辑链,帮助学生逐步建立代数思维。

“图形与几何”领域包括图形的认识、测量、图形的运动、图形与位置四个分支,在“图形的认识”中,平面图形(长方形、正方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形)和立体图形(长方体、正方体、圆柱、圆锥、球)是核心内容,每种图形需掌握其特征(如三角形有三条边、三个角,按角可分为锐角、直角、钝角三角形,按边可分为不等边、等腰、等边三角形)、各部分名称(如圆的圆心、半径、直径)及关系(如直径是半径的2倍),立体图形则需认识其面、棱、顶点等要素,以及展开图与立体图形的对应关系,思维导图通过对比呈现图形的异同(如长方形与正方形的联系:正方形是特殊的长方形),强化学生对图形本质属性的理解。

“测量”分支涉及长度、面积、体积(容积)、角度、时间等量的计量,长度单位有千米、米、分米、厘米、毫米,相邻单位间的进率是10(千米与米是1000);面积单位有平方千米、公顷、平方米、平方分米、平方厘米,相邻单位间的进率是100(平方千米与公顷是10000);体积单位有立方米、立方分米、立方厘米,相邻单位间的进率是1000;容积单位有升、毫升,1升=1立方分米,1毫升=1立方厘米,单位换算的关键是理解“进率”和“换算方向”(大单位换小单位乘进率,小单位换大单位除进率),思维导图可通过表格整理单位及进率,并结合生活实例(如课桌面积约24平方分米)增强学生的量感。

“图形的运动”分支包括图形的对称(轴对称、中心对称)、平移、旋转,轴对称图形指沿一条直线对折后,直线两旁的部分能够完全重合的图形(如等腰三角形、长方形),这条直线叫对称轴;平移是物体或图形沿某个方向移动一定的距离,本身方向和大小不变;旋转是物体或图形绕一个点或一条轴转动一定的角度,本身大小和形状不变,思维导图可通过动态示意图展示运动过程,帮助学生理解运动特征(如平移的“点沿直线运动,对应点连线平行且相等”)。

“统计与概率”领域包括简单数据统计活动、随机现象发生的可能性。“数据统计”分支涉及数据的收集(调查、实验)、整理(分类、排序)、描述(统计表、统计图)和分析,统计图有条形统计图(能清楚表示数量的多少)、折线统计图(能清楚表示数量增减变化趋势)、扇形统计图(能清楚表示部分占总体的百分比),需理解各自特点和适用场景,随机现象的可能性包括“一定”“不可能”“可能”三种情况,并通过“事件发生的可能性大小”(与数量多少、范围大小等相关)进行初步判断,例如口袋里有4个红球和1个黄球,摸到红球的可能性大于黄球。

“综合与实践”领域强调数学与生活的联系,如“校园中的测量”“设计购物方案”等,思维导图可通过案例展示“发现问题—提出问题—分析问题—解决问题”的完整过程,培养学生应用数学知识解决实际问题的能力。

制作小学数学概念思维导图时,需遵循“核心概念为中心、逻辑关系为主线、可视化呈现为手段”的原则,首先确定中心主题(如“小学数学”),然后逐级展开分支(一级分支为四大领域,二级分支为各领域核心内容,三级分支为具体知识点),在分支上标注关键词、公式、图形示例等辅助信息,用不同颜色区分不同分支或层级,用箭头表示概念间的推导或应用关系(如“分数的意义→小数的意义→百分数的意义”),思维导图需动态更新,随着学习的深入补充细节、修正错误,使其成为个性化、系统化的知识管理工具。

通过使用思维导图,学生能将碎片化的知识串联成网,例如在学习“分数的基本性质”时,可联想到“除法的商不变性质”“比的基本性质”,理解三者本质的一致性(都基于“分子(被除数、前项)和分母(除数、后项)同时乘或除以相同的数(0除外),结果不变”),这种知识间的迁移与联系,有助于培养学生的发散思维和系统思维,提升数学学习的整体性和深度。

相关问答FAQs

问1:如何利用思维导图帮助小学生理解抽象的数学概念?

答:对于抽象数学概念(如“分数”“方程”),可通过思维导图的“具体化”和“可视化”特点辅助理解,在分支中引入生活实例(如分数用“分披萨”引入,方程用“天平平衡”引入),将抽象概念与具体情境关联;用图形或符号表示概念关系(如用线段图表示分数与除法的关系,用流程图展示解方程步骤);通过层级分解将复杂概念拆解为简单要素(如“方程”拆解为“未知数”“等式”“解方程方法”),逐步降低理解难度,鼓励学生自主绘制思维导图,在梳理过程中深化对概念本质的认识。

问2:小学数学概念思维导图是否需要包含所有知识点?如何避免内容过于冗杂?

答:思维导图无需包含所有知识点,应突出核心概念和逻辑主线,避免内容冗杂,具体方法:一是聚焦“主干知识”,忽略过于细节的次要内容(如“数的认识”中整数、小数、分数是主干,而“数的读写中的特殊情况”可作为分支中的小字备注);二是使用“关键词”代替长句,加法结合律”标注“(a+b)+c=a+(b+c)”即可,无需文字描述;三是分层级呈现,核心概念用粗体或大字号,次级概念用细体或小字号,通过层级控制信息密度;四是定期精简,随着学习的深入,保留高频考点和易错点,删除已熟练掌握的内容,确保思维导图简洁、实用。