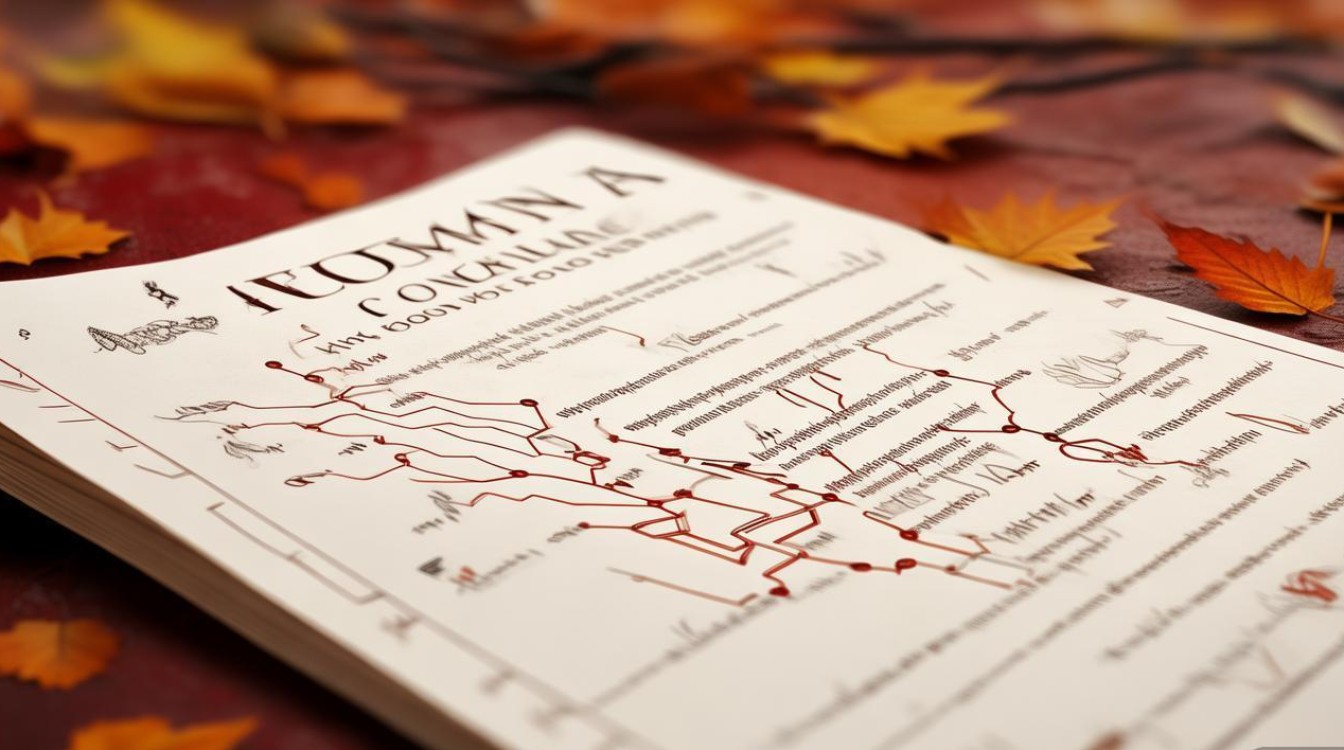

在绘制“秋天的怀念”主题思维导图时,可以从“核心主题”“情感基调”“自然意象”“人文活动”“文学与艺术关联”“个人感悟”六个主干展开,每个主干延伸出具体分支,形成层次清晰、内容丰富的框架,以下为详细内容梳理:

核心主题

“秋天的怀念”以“秋天”为时间背景,以“怀念”为核心情感,既可指向对特定人物(如亲人、故友)的追忆,也可延伸为对逝去时光、某种心境或传统价值的怀念,主题兼具季节特征与情感深度,需在导图中突出“秋”的物象与“怀”的情思的交织。

情感基调

秋天的情感基调常融合“悲凉”与“温暖”的双重维度,具体可分为:

- 萧瑟与寂寥:如落叶飘零、秋风萧瑟,引发时光流逝、生命短暂的感慨;

- 温暖与眷恋:如秋阳和煦、丰收喜悦,承载对过往美好的珍惜与怀念;

- 哲思与沉淀:如秋日高远、万物收敛,促使人对生命、得失进行反思。

自然意象

秋天的自然物象是思维导图的“血肉”,需分类梳理其象征意义:

| 意象类别 | 具体元素 | 象征意义 |

|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| 植物类 | 落叶、菊花、枫叶 | 落叶:生命轮回、时光流逝;菊花:高洁坚韧、隐逸情怀;枫叶:热烈与短暂并存。 |

| 气候类 | 秋风、秋雨、秋阳 | 秋风:萧瑟、离愁;秋雨:忧郁、愁绪;秋阳:温暖、希望。 |

| 天象类 | 秋月、星空、大雁 | 秋月:团圆、思乡;星空:永恒、渺小;大雁:迁徙、离别。 |

| 景观类 | 枫林、田野、荷塘 | 枫林:绚烂与寂寥;田野:丰收与衰败;荷塘:残荷听雨,意境凄清。 |

人文活动

秋天的人文活动与自然景象呼应,体现“怀念”的具体载体:

- 传统习俗:赏菊、登高(重阳节)、吃蟹、赏月(中秋),寄托团圆、敬老等情感;

- 生活场景:晒秋(农家晾晒作物)、围炉煮茶、秋收劳作,展现人与自然的共生;

- 个人记忆:童年秋游、与故人共度的秋日、特定秋日的经历(如第一次离别),构成怀念的私人化内容。

文学与艺术关联

“秋天的怀念”是经典文学母题,导图中可融入相关艺术素材,丰富内涵:

- 古诗词:杜甫“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”(悲秋)、王维“空山新雨后,天气晚来秋”(清新)、杜牧“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”(暖秋);

- 现代文学:史铁生《秋天的怀念》(对母亲的怀念)、郁达夫《故都的秋》(对故都文化的眷恋);

- 艺术作品:梵高《秋天的树林》(色彩与情感)、中国传统水墨画(如《秋山萧寺图》的意境营造)。

个人感悟

思维导图需落脚于个人体验,将主题内化为独特思考:

- 生命启示:秋天教会人们接受“凋零”与“收获”并存,学会在告别中成长;

- 情感联结:通过怀念特定的人或事,强化对当下生活的珍视;

- 文化认同:秋天意象承载的文化记忆(如诗词、节日),塑造个人精神归属。

相关问答FAQs

Q1:如何通过思维导图区分“秋天的怀念”中“悲秋”与“颂秋”的情感分支?

A1:在思维导图的“情感基调”主干下,可设置两个次级分支——“悲秋”与“颂秋”。“悲秋”分支延伸“萧瑟物象”(如落叶、枯荷)、“忧郁情感”(如离愁、时光流逝)、“文学意象”(如杜甫《登高》);“颂秋”分支则聚焦“丰饶物象”(如稻谷、果实)、“温暖情感”(如喜悦、希望)、“文学意象”(如刘禹锡《秋词》),通过对比物象、情感、文学例证的差异,清晰区分两种情感倾向,同时可增加“融合分支”,体现同一作品中悲喜交织的复杂情感(如《故都的秋》)。

Q2:绘制“秋天的怀念”思维导图时,如何平衡“自然意象”与“人文情感”的比例?

A2:建议以“自然意象”为“骨”,以“人文情感”为“魂”,二者按“6:4”的比例展开,具体操作:在“自然意象”主干下细化植物、气候、天象等分类,每个分类列举3-5个具体元素及其象征意义,确保内容丰富;在“人文情感”主干下,侧重“怀念”的具体对象(人物、事件、文化)和情感表达方式(习俗、艺术、个人记忆),通过“自然意象→人文情感”的箭头连接(如“落叶→对童年秋游的怀念”),体现“以景生情,情景交融”的逻辑,避免二者割裂。