思维不受控制是一种常见的心理现象,指的是个体的思维活动无法按照主观意愿进行有效管理,表现为思绪飘忽、注意力分散、强迫性思维或反刍思维等状态,这种情况可能由多种因素引发,包括心理压力、情绪困扰、生理变化或环境刺激等,长期存在则可能影响日常生活、工作效率及心理健康。

从心理学角度看,思维不受控制通常与大脑前额叶皮层的功能调节有关,前额叶皮层负责执行功能,如注意力集中、决策制定和思维抑制,当其活动受到抑制或与其他脑区(如默认模式网络)的平衡被打破时,便容易出现思维失控,在焦虑状态下,杏仁核过度激活会干扰前额叶的调节功能,导致个体陷入反复担忧的循环中,睡眠不足、营养不良或荷尔蒙波动等生理因素也可能通过影响神经递质(如多巴胺、血清素)的平衡,间接导致思维紊乱。

思维不受控制的表现形式多样,在日常生活中,有些人可能经历“大脑一片空白”的思维停滞,而另一些人则可能被无数无关想法占据,难以集中精力完成任务,学生在备考时可能突然想起无关的社交场景,上班族在会议中反复纠结于某个无关细节,更为极端的情况包括强迫症患者的侵入性思维,或抑郁症患者的反刍思维,这些思维模式往往带有负面色彩,且个体难以主动摆脱。

环境因素同样对思维状态产生显著影响,在信息过载的时代,社交媒体、多任务处理等习惯持续刺激大脑,削弱了深度思考的能力,研究表明,频繁切换任务会导致注意力残留现象,使思维在不同主题间跳跃而难以深入,长期处于高压或嘈杂环境中,个体的感官系统持续处于警觉状态,进一步加剧了思维的碎片化。

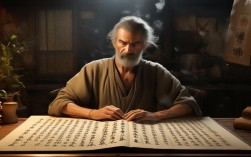

针对思维不受控制的问题,可以采取多种干预措施,认知行为疗法(CBT)被证明是有效的手段之一,通过识别和重构负面思维模式,帮助个体重新获得对思维的掌控权,正念冥想训练同样具有积极作用,通过专注当下呼吸或身体感受,增强对思维流动的觉察力,减少被思维裹挟的可能性,每日10分钟的正念练习可显著改善注意力分散问题,研究显示坚持8周后,参与者的前额叶皮层活跃度明显提升。

生理调节也不容忽视,保持规律作息、均衡饮食和适度运动,能为大脑提供稳定的生理基础,有氧运动能促进脑源性神经营养因子(BDNF)的分泌,有助于神经元修复和功能优化,限制咖啡因和酒精摄入,避免在睡前使用电子设备,可改善睡眠质量,从而减少因疲劳引发的思维混乱。

对于因特定心理障碍导致的思维失控,需结合专业治疗,强迫症患者可能需要药物治疗结合暴露疗法,而抑郁症患者则可能通过抗抑郁药物缓解反刍思维,早期识别症状并寻求帮助,是防止问题恶化的关键。

以下通过表格总结思维不受控制的常见原因及应对策略:

| 原因类别 | 具体表现 | 应对策略 |

|---|---|---|

| 心理因素 | 焦虑、强迫思维、反刍思维 | 认知行为疗法、正念训练、心理咨询 |

| 生理因素 | 睡眠不足、荷尔蒙失衡、营养不良 | 规律作息、均衡饮食、适度运动 |

| 环境因素 | 信息过载、多任务处理、高压环境 | 减少干扰、任务管理、环境调整 |

| 神经机制 | 前额叶功能抑制、脑区平衡失调 | 药物治疗(需遵医嘱)、神经反馈训练 |

相关问答FAQs:

Q1:思维不受控制是否等同于精神疾病?

A1:不一定,偶尔的思维飘忽或注意力分散属于正常现象,通常可通过自我调节改善,但如果思维失控伴随明显的情绪低落、社交退缩或功能受损,且持续超过两周,则可能是焦虑症、抑郁症等精神疾病的信号,建议及时就医评估。

Q2:如何判断自己是否需要专业帮助?

A2:若出现以下情况,建议寻求专业心理或精神科帮助:思维失控严重影响工作学习效率;伴随强烈的痛苦情绪或自杀念头;尝试自我调节后症状无改善;或出现幻觉、妄想等严重思维障碍,早期干预有助于提高治疗效果。