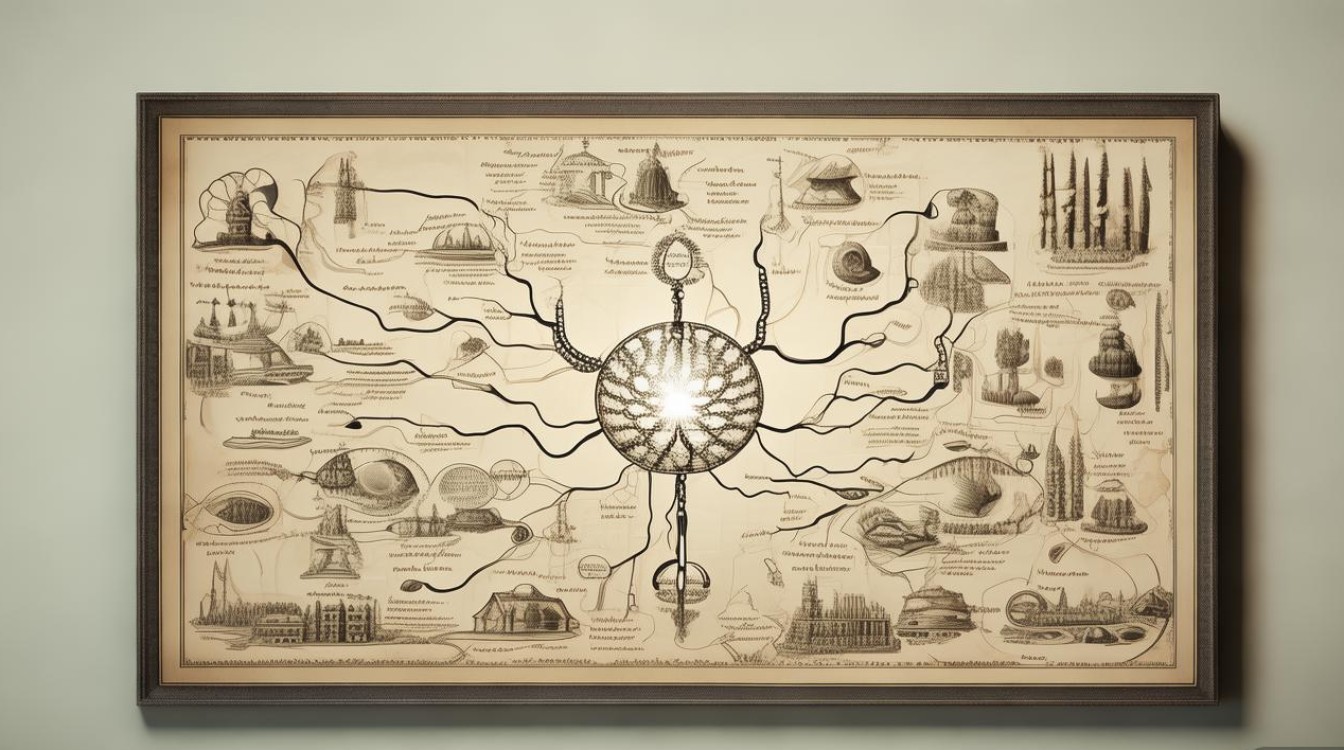

明思维导图是一种系统化、结构化的认知工具,旨在帮助人们从多维度理解“文明”这一复杂概念,并通过逻辑关联梳理其核心要素、发展脉络与内在规律,它不仅是对文明知识的简单罗列,更是一种动态的、可扩展的思维框架,既包含对历史文明的纵向梳理,也涵盖对文明构成要素的横向剖析,同时融入对文明冲突与融合的辩证思考,最终指向对人类文明未来发展的理性探索。

文明思维导图的核心维度构建明的思维导图应以“文明”为根节点,延伸出五大主干分支:历史演进、核心要素、互动关系、当代挑战、未来展望,每个主干分支 further 细化为若干子节点,形成层级清晰、逻辑严密的体系。

历史演进:纵向的时间轴

这一分支按时间顺序梳理人类文明的阶段性发展,强调“连续性与变革性”的统一。

- 起源与早期文明:包括两河流域、古埃及、古印度、古中国、古希腊等原生文明,其子节点可涵盖文字系统、城市国家、宗教信仰等特征。

- 古典文明整合期:如罗马帝国对地中海文明的融合、汉文化圈的形成,重点突出制度文明(如法律、行政)与思想文化(如儒家、希腊哲学)的扩散。

- 中古文明多元发展:伊斯兰黄金时代、欧洲中世纪、拜占庭文明等,需标注宗教(基督教、伊斯兰教)、技术(造纸术、火药传播)、贸易(丝绸之路)的跨区域流动。

- 近现代文明转型:文艺复兴、科学革命、工业革命、启蒙运动,核心节点是理性主义、民族国家、资本主义等现代性要素的崛起。

- 当代文明全球化:信息革命、全球化进程、文明对话与冲突并存,需体现科技(互联网、人工智能)对文明形态的重塑。

核心要素:横向的解剖图

这一分支拆解文明的构成要件,强调“物质与精神”的协同。

- 物质基础:生产力(工具、技术)、经济模式(农业、工业、知识经济)、地理环境(河流、海洋、气候对文明的影响)。

- 制度文明:政治制度(民主、专制、联邦制)、法律体系(习惯法、成文法)、社会组织(家庭、社群、国家)。

- 精神文化:语言文字、文学艺术、宗教哲学、价值观念(平等、自由、集体主义)。

- 科技与知识:科学体系(数学、物理、生物学)、技术发明(印刷术、蒸汽机、计算机)、教育传承(私塾、大学、在线教育)。

互动关系:动态的连接网络

这一分支聚焦文明间的交流与碰撞,强调“冲突与融合”的辩证法。

- 传播与扩散:人口迁徙(如蒙古西征、大航海)、贸易往来(香料之路、殖民贸易)、文化传播(佛教东传、西学东渐)。

- 冲突与对抗:资源争夺(战争、殖民)、意识形态对立(冷战、文明冲突论)、宗教矛盾(十字军东征、伊斯兰教与基督教的张力)。

- 借鉴与融合:文化杂交(如希腊化时代、阿拉伯文化的多元性)、制度移植(如日本明治维新)、科技共享(全球科研合作)。

当代挑战:现实的反思镜

这一分支分析文明发展中的困境,强调“危机与应对”的紧迫性。

- 生态危机:气候变化、资源枯竭、环境污染,需关联工业文明的消费模式与技术路径依赖。

- 社会分裂:贫富差距、身份政治、民粹主义,反映全球化进程中文明内部的张力。

- 技术伦理:人工智能的伦理边界、基因编辑的风险、数据隐私与安全,凸显科技发展对传统文明秩序的冲击。

- 文明冲突:亨廷顿“文明冲突论”的争议、西方中心主义的批判、多元文明共存的路径探索。

未来展望:理性的导航图

这一分支预测文明发展趋势,强调“创新与超越”的可能性。

- 文明形态演进:从工业文明到生态文明、信息文明,强调可持续发展与数字化转型的结合。

- 全球治理:人类命运共同体理念的实践、国际组织的协调作用、全球规则的民主化构建。

- 文明对话:跨文明交流机制的建立(如联合国文明联盟)、教育对包容性思维的培养、艺术与宗教的对话功能。

- 终极追问:文明的本质是工具还是目的?人类是否会走向“后人类文明”?需结合哲学与科技的前沿思考。

文明思维导图的实践价值明的思维导图并非静态的知识图谱,而是动态的认知工具,其价值体现在三方面:

- 认知升级:帮助使用者突破单一文明视角(如西方中心论),形成“多元一体”的文明观,理解不同文明的独特性与共通性。

- 问题解决:通过梳理文明要素的关联性,为当代挑战(如生态危机、技术伦理)提供历史参照与跨文明解决方案。

- 教育赋能:可作为历史、政治、哲学等学科的教学工具,通过可视化方式降低认知门槛,培养学生的系统性思维。

相关问答FAQs

Q1:文明思维导图与普通历史时间线有何本质区别?

A1:普通历史时间线侧重单一维度的 chronological 事件排列,而文明思维导图是多维度的立体框架,它不仅包含时间轴,还横向整合了物质、制度、文化等要素,并分析文明间的互动关系(如传播、冲突),同时关联当代挑战与未来展望,强调“动态关联性”与“系统性思考”,而非孤立的事件记录,在工业革命节点,普通时间线可能仅标注发明时间,而思维导图会延伸至其对经济模式(资本主义)、社会结构(阶级分化)、科技伦理(异化问题)及全球生态(碳排放)的连锁影响。

Q2:如何避免文明思维导图陷入“西方中心论”的陷阱?

A2:避免西方中心论需在构建思维导图时坚持“多元平等”原则:

- 平衡主干分支权重:确保非西方文明(如中华文明、伊斯兰文明、非洲文明)的历史演进与核心要素与西方文明并列,而非作为“补充案例”。

- 突出非西方文明的贡献:在“科技与知识”分支中,强调中国古代四大发明、阿拉伯数字的传播、印度数学的贡献;在“制度文明”分支中,分析科举制、朝贡体系等非西方制度的独特价值。

- 反思西方现代性的局限性:在“当代挑战”分支中,需指出殖民主义、环境破坏等问题与西方扩张模式的关联,同时纳入“生态文明”“可持续发展”等非西方提出的替代方案。

- 引入“文明对话”视角:在“互动关系”分支中,不仅关注西方对非西方的影响,也强调非西方文明对全球文明的反哺(如儒家思想对现代治理的启示),通过以上设计,思维导图才能成为真正包容、平等的文明认知工具。