折扣思维是一种以价格优惠为核心决策依据的消费心理模式,它深刻影响着现代人的购买行为和消费选择,这种思维模式在电商促销、节日大促、会员专享等场景中尤为常见,消费者往往因为“折扣”“满减”“买赠”等标签产生强烈的购买冲动,甚至为了“占便宜”而购买非必需品,折扣思维的本质是对“性价比”的极致追求,但若缺乏理性判断,容易陷入消费陷阱,反而造成不必要的浪费。

折扣思维的积极意义在于,它确实能让消费者在特定条件下获得实实在在的优惠,当商品处于保质期临近、季节更替或清仓阶段时,折扣能有效降低消费者的购买成本,实现“花更少的钱买同样的东西”,对于家庭必需品、消耗性商品来说,利用折扣进行批量采购或囤货,能够提升生活品质的同时优化家庭开支,折扣机制也促进了商家的库存周转和资金回笼,形成消费者与商家的双赢局面,某超市在周末推出“会员日折扣”,生鲜商品直降30%,消费者既能以低价购买新鲜食材,超市也能加快生鲜品流通,减少损耗。

折扣思维的消极影响同样不容忽视,最典型的是“折扣诱导型消费”,即消费者因为折扣标签而忽略自身真实需求,某电商平台“双11”期间,某护肤品原价500元,折扣后300元,消费者因“省了200元”而购买,但实际该产品并非其日常所需,且使用频率低,导致闲置浪费,部分商家会利用“伪折扣”手段误导消费者,如先提价再打折、将“折扣价”标为“原价”等,让消费者误以为自己获得了优惠,实际支付金额甚至高于平时正常售价,还有“满减陷阱”,满200减30”,消费者为了凑单购买不必要的商品,最终总支出反而增加。

要避免折扣思维的负面影响,消费者需要建立理性消费的框架,明确购买动机:问自己“是否需要”而非“是否便宜”,一件大衣打5折,但若冬季已有三件类似款式,即使便宜也应果断放弃,比较真实价格:通过历史价格查询工具或记录日常售价,判断折扣是否为“真优惠”,某零食标注“买二送一”,但原价比上月上涨20%,实际单价并未降低,设定预算上限:在大促前列出必需清单,严格控制预算,避免因“优惠叠加”而超支,某消费者计划“双11”购买1000元商品,但在满减、优惠券等刺激下最终消费2000元,超出预算一倍。

折扣思维在不同消费场景中的应用策略也存在差异,对于高价值、低频次消费(如家电、家具),应更关注产品本身性能和售后,而非单纯追求折扣,因为一次错误决策可能造成长期损失,对于低价值、高频次消费(如日用品、零食),可适当利用折扣囤货,但需注意保质期和存储空间,对于体验型消费(如餐饮、旅游),折扣可作为尝试新服务的契机,但需警惕“隐性消费”,例如某餐厅“折扣套餐”不包含服务费或特定菜品,实际性价比可能低于预期。

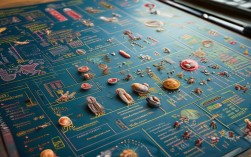

以下是折扣思维的常见场景对比分析:

| 消费场景 | 折扣思维的优势 | 折扣思维的误区 | 理性应对策略 |

|---|---|---|---|

| 日常日用品 | 批量采购降低单价,减少频繁购买时间 | 囤货过多导致过期或占用存储空间 | 计算月度用量,按需囤货,关注保质期 |

| 服装鞋包 | 换季折扣入手心仪单品,降低穿搭成本 | 为折扣购买非当下所需款式,导致闲置 | 优先选择经典款,结合季节需求购买 |

| 电子产品 | 新品发布前旧款降价,性价比提升 | 追求“首发折扣”而忽略产品性能缺陷 | 查阅专业评测,对比新旧款配置差异 |

| 餐饮旅游 | 体验套餐折扣尝试新店或新目的地 | 折扣套餐限制多(如不可用券、限时消费) | 提前阅读规则,确认附加费用 |

相关问答FAQs:

Q1:如何判断商家折扣是否为“真优惠”?

A:判断折扣真实性需结合三方面:一是查看商品历史价格,可通过比价网站或浏览器插件记录价格波动,避免“先涨后降”的套路;二是计算折扣后的单价,第二件半价”需明确两件总价是否低于平时单件价格的1.5倍;三是警惕附加条件,如“满减”是否需凑购高溢价商品,“会员价”是否比非会员日常价更高,综合评估后再决定是否购买。

Q2:折扣思维是否适合所有类型的消费?

A:并非如此,对于高频消耗品(如纸巾、洗护用品)和刚需品(如药品、基础食材),折扣能直接降低生活成本,适合利用折扣;但对于非必需品(如网红产品、限量款)、高决策成本品(如汽车、房产)或体验型服务(如教育培训、医疗咨询),折扣应作为次要考量因素,更需关注产品品质、服务价值和长期使用效果,避免因小失大。