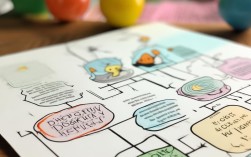

《弟子规》作为传统蒙学经典,以三字一句、两句一韵的形式,系统规范了弟子在居家、处世、待人、接物等方面的行为准则,其内容源自《论语》《礼记》等儒家典籍,由清代李毓秀编撰,旨在培养儿童的道德修养和行为规范,通过思维导图的形式梳理《弟子规》,可将其核心内容划分为总叙、入则孝、出则悌、谨、信、泛爱众、亲仁、余力学文八个主要模块,每个模块下设具体条目,形成层次分明的知识体系。

总叙部分开宗明义:“弟子规,圣人训,首孝悌,次见闻,知某数,识某文。”强调教育的根本在于培养孝悌品德,其次才是增长知识见闻,这为全文奠定了“德本才末”的价值导向,入则孝模块聚焦家庭伦理,详细规定了侍奉父母的礼仪,如“父母呼,应勿缓;父母命,行勿懒”的回应要求,“冬则温,夏则凊”的日常关怀,以及“亲有过,谏使更”的谏诤之道,这些条目通过具体场景化的行为指导,将孝道从抽象理念转化为可操作的生活实践。

出则悌模块将伦理关系从家庭延伸至社会,强调兄弟友爱、尊敬长辈。“兄道友,弟道恭,兄弟睦,孝在中”阐明了手足之情的核心在于相互恭敬与和睦,“长者先,幼者后”则明确了日常交往中的尊卑秩序,谨与信模块共同构成个人修养的实践准则,朝起早,夜眠迟”“老易至,惜此时”强调时间管理的重要性,“冠必正,纽必结”注重仪容仪表的规范;而“凡出言,信为先”“诈与妄,奚可焉”则将诚信作为立身之本,要求言语谨慎、承诺必践。

泛爱众模块体现了儒家“仁者爱人”的思想,主张“凡是人,皆须爱”“人不闲,勿事搅,人不安,勿话扰”,倡导平等尊重的人际关系,亲仁模块进一步强调亲近仁德之人的重要性,“同是人,类不齐,流俗众,仁者希,果仁者,人多畏,言不讳,色不媚”,鼓励学习者以仁者为榜样,提升道德境界,余力学文模块则平衡了道德实践与知识学习的关系,“不力行,但学文,长浮华,成何人,但力行,不学文,任己见,昧理真”,指出德行与学问必须相辅相成,不可偏废。

通过思维导图梳理《弟子规》,可直观呈现其“以孝悌为本,以谨信为基,以泛爱众为扩展,以亲仁为引领,以力学文为补充”的逻辑结构,每个模块的条目并非孤立存在,而是相互关联、层层递进,共同构成一个完整的道德修养体系。“入则孝”培养的家庭责任感,是“出则悌”中社会伦理的基石;“谨”与“信”塑造的个人品格,又是“泛爱众”中博爱胸怀的前提,这种结构化的内容设计,使得《弟子规》既便于儿童记忆诵读,又能通过系统化的行为规范,潜移默化地培养学习者的道德习惯。

在现代社会,《弟子规》的价值不仅在于历史传承,更在于其对当代人行为规范的启示,其倡导的孝亲敬长、诚实守信、恭敬有礼等品德,与社会主义核心价值观中的和谐、友善、诚信等理念高度契合,需注意的是,《弟子规》中部分条目带有封建时代的伦理色彩,如“事非宜,勿轻诺,苟轻诺,进退错”强调绝对服从,在现代语境下应辩证看待,取其精华、去其糟粕,赋予其符合时代精神的新内涵。

相关问答FAQs

问1:《弟子规》中的“亲有过,谏使更”与现代亲子沟通有何异同?

答:相同点在于二者都强调子女对父母的关心与责任,反对盲目顺从。《弟子规》提出“怡吾色,柔吾声”“谏不入,悦复谏”,要求子女以温和态度反复劝谏,这与现代沟通中“尊重、耐心”的原则一致,不同点在于,《弟子规》预设了父母权威的绝对性,谏诤的最终目的是“挞无怨”,带有一定的等级色彩;而现代亲子沟通更强调平等对话,子女可独立表达观点,父母也需尊重子女的合理意见,共同寻求解决方案。

问2:如何看待《弟子规》中“有余力,则学文”的教育理念?

答:“有余力,则学文”强调道德优先于知识的价值观,在当代教育中仍具启示意义,它提醒教育者应注重品德培养,避免出现“重分数、轻德行”的倾向,但需辩证看待:现代社会对综合能力的要求更高,仅“有余力”才学文可能导致知识储备不足;“学文”的内涵应扩展为包括科学、文化等多元知识,而不仅限于传统经典,理想的教育模式应是“德才兼备”,在夯实品德根基的同时,系统学习知识技能,实现全面发展。