对于专业的培训师而言,思维导图早已不是简单的“笔记工具”,而是贯穿培训全流程的“思维可视化武器”,无论是课程设计、内容梳理、互动引导,还是课后复盘,思维导图都能帮助培训师将隐性经验显性化、碎片系统化、抽象具体化,从而提升培训效率与学员吸收效果。

思维导图在培训全流程中的应用场景

课程设计:搭建知识骨架的“脚手架”

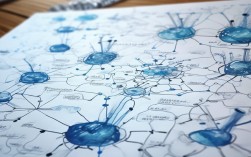

培训师在设计课程时,需平衡逻辑性与趣味性,思维导图能快速梳理知识框架,设计《高效沟通》课程时,可先以“沟通”为中心节点,发散出“核心原则”(如共情、清晰)、“关键场景”(职场汇报、客户谈判)、“障碍突破”(倾听误区、情绪管理)等一级分支,再逐层细化二级、三级分支(如“倾听误区”下分“预判打断”“主观臆断”等),这种“中心-发散”的结构,能避免课程内容遗漏,同时让逻辑层次一目了然,便于后续调整模块优先级。

内容呈现:让抽象知识“可视化”

传统PPT线性呈现易导致学员疲劳,而思维导图可成为“动态板书”,例如讲解“时间管理四象限法则”时,培训师可在白板或屏幕上绘制导图:中心节点为“时间管理”,四个象限(重要紧急/重要不紧急/紧急不重要/不重要不紧急)作为一级分支,每个分支下补充案例(如“重要不紧急”下放“长期技能学习”“年度规划”)和行动建议,学员通过颜色、关键词、图像(如用⏰代表紧急)的刺激,能更快速理解抽象概念,甚至可根据导图现场互动,如让学员分组填充“个人事务四象限”,增强参与感。

互动引导:激活学员思维的“催化剂”

在小组讨论或头脑风暴环节,思维导图是记录集体智慧的利器,培训师可指定一名学员作为“记录员”,将各组观点实时录入导图(如用不同颜色区分小组),结束后通过“分类合并”“投票排序”等操作,引导学员从发散信息中提炼共性结论,例如培训“创新思维”时,让学员围绕“解决办公室浪费” brainstorm,导图可记录“纸张双面用”“无纸化会议”“设备节能模式”等观点,再归纳为“流程优化”“技术工具”“意识提升”三大方向,让讨论成果更系统。

课后复盘:沉淀经验的“数据库”

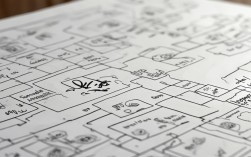

每次培训结束后,培训师可用思维导图复盘全流程:中心节点为“XX课程复盘”,一级分支包括“目标达成度”“学员反馈”“内容亮点”“待改进点”等,例如在“待改进点”下,可细分“案例陈旧”(记录学员提出的“希望增加AI工具案例”)、“互动时间不足”(标注“小组讨论压缩10分钟”),并添加“下次优化措施”作为子节点(如“更新2024年行业案例”“预留30分钟互动环节”),长期积累后,多张复盘导图可形成“课程迭代知识库”,帮助培训师持续优化内容。

培训师高效使用思维导图的实用技巧

| 技巧方向 | 具体操作 |

|---|---|

| 工具选择 | 电脑端用XMind(逻辑结构清晰)、MindMaster(模板丰富);移动端用iThoughts(快速记录);手绘用A3纸+彩色笔(增强视觉记忆)。 |

| 关键词提炼 | 每个分支用“名词+动词”浓缩核心(如“需求调研→访谈问卷→数据分析”),避免长句,降低认知负荷。 |

| 视觉化设计 | 用颜色区分模块(如红色代表重点、蓝色代表案例)、添加图标(💡代表创意、🎯代表目标)、线条粗细区分层级(主干粗、分支细)。 |

| 动态迭代 | 培训前用导图试讲,标注“此处需案例补充”;培训中根据学员提问实时添加分支;培训后更新优化,形成“活文档”。 |

相关问答FAQs

Q1:培训师如何快速掌握思维导图,避免制作耗时影响备课效率?

A:建议分三步走:①先模仿——找优秀课程导图模板(如TED演讲笔记、行业大咖课程框架),按原结构填充自己的内容,熟悉“中心-分支-关键词”逻辑;②再简化——初期从“3级分支以内”的小导图开始(如单节课知识框架),避免过度复杂化;③后工具化——将常用模块(如“开场破冰”“案例库”“互动游戏”)制作成“导图模板库”,后续直接调用,替换关键词即可,大幅减少重复劳动。

Q2:学员对思维导图不熟悉,如何在培训中引导他们跟上思路?

A:①提前铺垫——在课程通知中附“简单导图示例”,告知学员“本节课用导图梳理重点,方便记录”;②现场演示——用“1分钟画导图”小互动教基础方法(如“先写中心词,再画分支,写关键词”);③提供辅助工具——打印课前导图(留空白处让学员补充笔记),或用手机投屏实时绘制,让学员看到“从0到1”的过程;④鼓励参与——让学员上台补充导图分支,或小组合作完成局部导图,通过“动手”降低学习门槛,逐步适应这种可视化思维方式。