思维导图是一种将发散性思维可视化的工具,由英国心理学家托尼·巴赞于20世纪70年代首创,它以图形化的方式呈现概念、想法或信息之间的关联,通过中心主题向外延伸分支,每个分支可进一步细分出子分支,形成树状或网状的结构,这种工具模拟了人脑神经元网络的连接方式,旨在激发大脑的潜能,提升思维效率与记忆效果,思维导图的核心在于“放射性思考”,即围绕一个中心点,将相关信息以层级、分类、逻辑或联想的方式组织起来,从而帮助使用者理清思路、整合信息、创新思考。

从本质上看,思维导图不仅是记录信息的工具,更是一种思维方法,它打破了传统线性笔记(如逐行书写)的局限,通过关键词、图像、颜色、符号等多元元素的结合,调动左右脑协同工作——左脑负责逻辑、文字、数字,右脑负责图像、想象、空间感知,这种全脑思维的激活,使得信息加工更加高效,记忆保留时间更长,在学习中,学生可以用思维导图梳理知识点框架;在工作中,团队可以用它进行头脑风暴或项目管理;在日常生活中,人们可以用它规划旅行路线或制定目标。

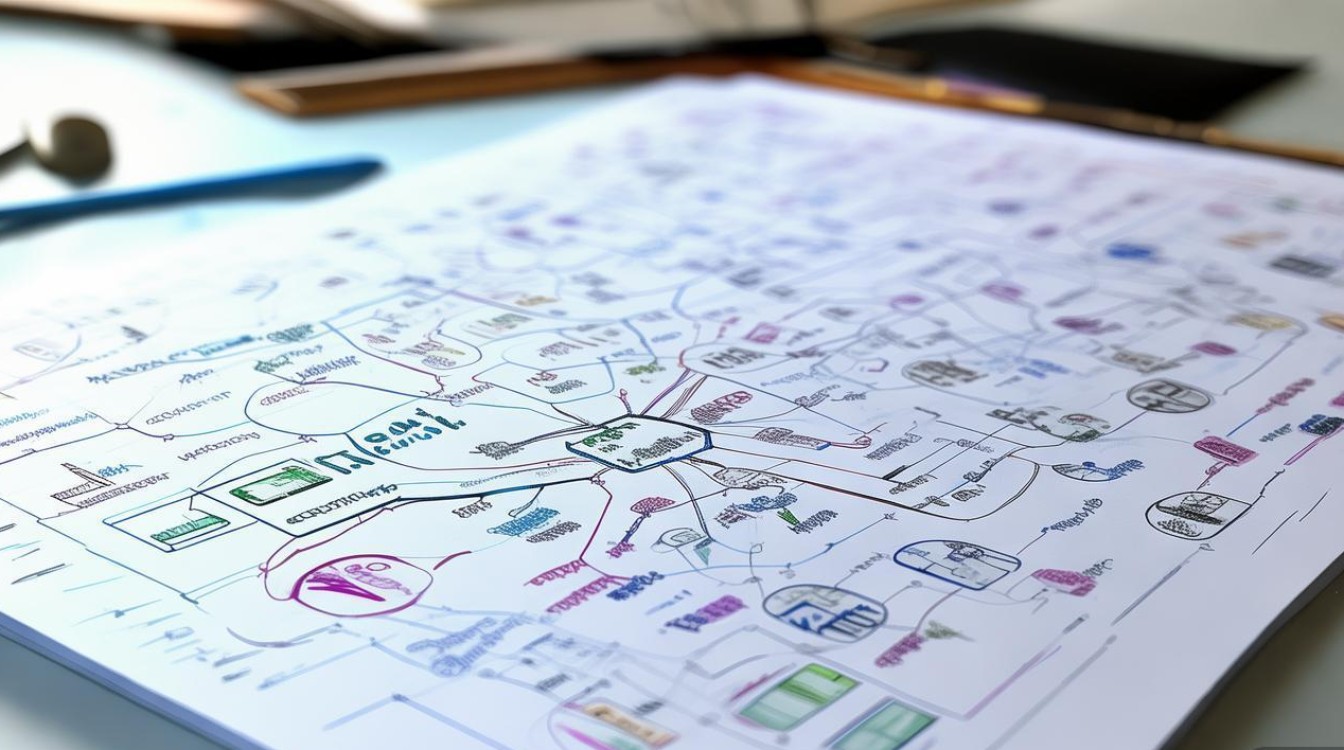

思维导图的构成要素通常包括中心主题、主干分支、子分支、关键词、图像和颜色,中心主题位于图的中央,是整个思维导图的核心,通常以图像或加粗文字突出显示;主干分支是从中心主题延伸出的主要分类,代表信息的一级结构;子分支则是对主干分支的进一步细化,形成二级、三级等层级;关键词要求简洁明了,避免冗长句子,以激发联想;图像和颜色能增强视觉冲击力,帮助区分不同信息模块,提升记忆效果,思维导图还可以使用符号、线条粗细、空间布局等元素强化逻辑关系,例如用曲线连接分支表示自由联想,用直线表示顺序关系。

与传统笔记相比,思维导图具有显著优势,传统笔记多为线性记录,信息孤立,难以体现关联性,且容易陷入细节而忽略整体框架;而思维导图通过层级结构和视觉化呈现,让信息一目了然,使用者既能把握全局,又能深入细节,在阅读一本书时,传统笔记可能逐页摘抄重点,而思维导图可以直接提炼核心概念,并按章节、主题分类,形成知识网络,思维导图具有高度灵活性,使用者可以根据需求随时调整、增删分支,适合动态思考过程,如会议记录、问题分析等场景。

思维导图的应用场景极为广泛,在教育领域,教师用它设计课程大纲,学生用它复习备考、整理笔记,例如用思维导图梳理历史事件的因果关系或化学元素的性质;在商业领域,团队用它进行战略规划、市场分析或项目管理,例如通过思维导图拆解目标任务的步骤与资源分配;在个人发展中,人们用它制定学习计划、管理时间、激发创意,例如用思维导图规划职业路径或写作大纲,甚至在设计、编程、演讲等专业领域,思维导图也能作为辅助工具,帮助复杂信息的梳理与呈现。

思维导图并非万能工具,其效果取决于使用者的方法与目的,如果过度追求形式美观而忽略内容逻辑,可能导致思维导图华而不实;如果关键词提炼不当或分支层级混乱,反而会加剧信息混乱,掌握正确的绘制方法至关重要:首先明确中心主题,确保其简洁且聚焦;然后根据核心问题或目标发散主干分支,每个分支使用一个关键词概括;接着逐步细化子分支,用图像和颜色强化记忆;最后检查整体结构,确保逻辑清晰、重点突出,借助思维导图软件(如XMind、MindManager等)可以进一步提升制作效率,支持多设备同步与协作功能。

为了更直观地理解思维导图的构建逻辑,以下以“环保主题”为例,展示其基本结构:

| 层级 | 内容示例 | 说明 |

|---|---|---|

| 中心主题 | 环保行动 | 图像:地球与绿叶结合,突出核心概念 |

| 主干分支1 | 减少污染 | 关键词:空气、水、土壤污染 |

| 子分支1.1 | 空气污染 | 关键词:工业排放、汽车尾气、植树造林 |

| 子分支1.2 | 水污染 | 关键词:工业废水、生活污水、水资源循环利用 |

| 主干分支2 | 节约资源 | 关键词:水、电、纸 |

| 子分支2.1 | 节约用水 | 关键词:节水器具、雨水收集、重复利用 |

| 子分支2.2 | 节约用电 | 关键词:LED灯具、太阳能、随手关灯 |

| 主干分支3 | 垃圾分类 | 关键词:可回收、有害、厨余、其他 |

| 子分支3.1 | 可回收垃圾 | 关键词:纸、塑料、金属 |

| 子分支3.2 | 有害垃圾 | 关键词:电池、药品、电子产品 |

通过上述表格可以看出,思维导图通过层级分类将复杂的环保主题拆解为可操作的子项目,每个关键词都指向具体行动,便于理解和执行。

思维导图的价值不仅在于信息整理,更在于培养系统性思维和创新能力,当使用者围绕中心主题进行发散思考时,大脑会自动建立新旧知识的连接,从而产生新的见解或解决方案,企业在产品研发中,通过思维导图整合市场需求、技术可行性、成本控制等因素,更容易发现创新点;学生在写作时,用思维导图构建情节框架,能避免逻辑漏洞,提升文章结构,思维导图的视觉化特性使其成为高效沟通的工具,通过一张图即可传递复杂信息,减少误解,提升协作效率。

尽管思维导图具有诸多优势,但使用时也需注意避免常见误区,部分人倾向于在思维导图中写入完整句子,这违背了“关键词原则”,反而降低了思维灵活性;还有人过度依赖颜色和图像,导致信息焦点分散,正确的做法是:优先保证逻辑清晰,再根据需要添加视觉元素,对于复杂问题,可结合其他工具(如流程图、表格)辅助分析,避免思维导图承载过多信息而变得臃肿。

思维导图是一种将思维过程外化的强大工具,它通过图像、关键词和层级结构,帮助人们更好地思考、学习和创造,无论是学生、职场人士还是普通个体,掌握思维导图都能提升信息处理能力,优化思维效率,随着数字化工具的发展,思维导图的应用场景将更加丰富,但其核心始终是——让思维可见,让创新发生。

相关问答FAQs:

-

问:思维导图适合所有年龄段的人群吗?

答:是的,思维导图具有普适性,儿童可以通过简单的图像和关键词培养分类能力;青少年可用它梳理学科知识,提升学习效率;成年人则可借助它进行项目管理或职业规划,关键在于根据使用者的认知水平调整复杂度,例如儿童可减少文字,多用图像,而成年人则可强化逻辑层级和细节分支。 -

问:如何避免思维导图制作过程中出现逻辑混乱?

答:避免逻辑混乱需注意三点:一是明确中心主题,确保其范围适中,避免过大或过泛;二是遵循“一个分支一个核心概念”的原则,避免不同主题交叉;三是绘制前先规划主干分支的框架,可先用草稿列出主要分类,再逐步细化,绘制后定期回顾并调整结构,删除冗余分支,也能保持逻辑清晰。