学习方法思维导图是一种将知识结构化、可视化的高效工具,它通过模拟人脑神经元网络的连接方式,将零散的信息点串联成有机整体,帮助学习者快速理解、记忆和应用知识,相较于传统的线性笔记,思维导图更符合大脑的联想记忆规律,既能激发学习兴趣,又能提升学习效率,尤其在梳理复杂概念、规划学习路径、复习巩固等场景中表现突出。

思维导图的核心价值:从“被动接收”到“主动建构”

传统学习方法中,学习者常处于“信息输入—机械记忆—简单复述”的被动状态,而思维导图的核心在于“主动建构”,它要求学习者对知识进行深度加工:首先提炼核心主题,再拆解关键分支,最后通过关键词、颜色、图像等元素建立逻辑关联,这一过程本质上是“编码—存储—提取”的认知训练,能显著强化对知识的理解和长期记忆,学习“光合作用”时,若仅背诵定义,知识是孤立的;若用思维导图梳理出“场所(叶绿体)”“条件(光、二氧化碳、水)”“过程(光反应、暗反应)”“意义(有机物、氧气)”等分支,并标注能量转换路径,知识便形成网络,不仅易记,还能灵活应对“影响光合作用强度的因素”等衍生问题。

绘制思维导图的实用步骤:从“零散”到“系统”

高效绘制思维导图需遵循“主题聚焦—分层拆解—关联强化—可视化优化”的逻辑,具体可分为以下四步:

确定核心主题,绘制“主干”

主题是思维导图的“根”,需简洁明确,复习“中国古代史”时,核心主题可设为“中国古代史”,而非“中国古代的政治制度”,将主题写在纸张中央,用图形(如圆形、矩形)框起,并向四周延伸出粗线条主干,主干代表知识的一级分支,如“先秦”“秦汉”“魏晋南北朝”“隋唐”“宋元明清”。

拆解关键信息,构建“枝干”

围绕主干拆解二级、三级分支,每个分支对应一个子主题,需用关键词而非长句概括。“隋唐”分支下可拆解“政治(三省六部制、科举制)”“经济(均田制、租庸调制、曲辕犁)”“文化(唐诗、书法、中外交流)”等二级分支;“科举制”下再延伸“创立(隋)”“完善(唐)”“影响(打破门阀、扩大统治基础)”等三级分支,需注意分支间的逻辑层级,避免信息混杂。

建立逻辑关联,编织“网络”

知识不是孤立存在的,需通过箭头、符号、颜色等标注分支间的关联,在“经济(租庸调制)”和“政治(均田制)”之间用双向箭头连接,说明二者相互依存;用红色标注“安史之乱”,并在“政治”“经济”“文化”分支旁标注其对各领域的影响,体现事件的关联性,这一步能帮助学习者跳出“只见树木不见森林”的误区,形成系统性认知。

优化可视化表达,增强“记忆”

人脑对图像、颜色的敏感度远高于文字,可通过以下方式提升记忆效果:一是使用不同颜色区分分支(如用蓝色表政治、绿色表经济);二是添加简图或符号(如用“📜”代表文化典籍、“⚔️”代表战争);三是采用曲线而非直线,模拟自然思维流动,在“宋元明清”分支中,用“🚢”标注“郑和下西洋”,用“📚”标注《本草纲目》《天工开物》,既能快速定位信息,又能激发联想记忆。

思维导图在不同学习场景中的应用策略

知识梳理:化“繁”为“简”

面对复杂学科(如生物学、管理学),思维导图能将碎片化知识整合为结构化体系,学习“细胞呼吸”时,可绘制以“细胞呼吸”为核心的主干,一级分支为“有氧呼吸”“无氧呼吸”“发酵”,二级分支分别列出各过程的场所、物质变化、能量释放,三级分支补充实例(如有氧呼吸的“葡萄糖→丙酮酸→CO₂+H₂O”),通过对比分支差异,能快速掌握核心概念。

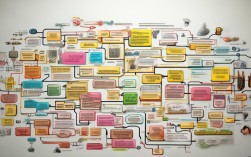

学习规划:从“无序”到“有序”

制定学习计划时,思维导图可明确目标与路径,备考“英语六级”时,以“六级通关”为核心,一级分支设为“词汇”“听力”“阅读”“写作”“翻译”,二级分支细化每日任务(如“词汇:每日50词+复习100词”“听力:精听2篇新闻+泛听1篇对话”),用⏰符号标注时间节点,用✔️标记完成进度,让计划可视、可调。

复习巩固:以“点”带“面”

传统复习易陷入“反复背诵却难串联”的困境,思维导图则能通过关键词触发联想,历史复习时,仅看“明清文化”分支,便能联想到“李贽的批判思想”“《红楼梦》的文学价值”“西学东渐的萌芽”,再通过关联箭头延伸至“经济(资本主义萌芽)”“政治(君主专制强化)”,实现“一图复习全书”。

常见误区与优化建议

误区1:信息过载,分支冗长

部分学习者误以为“分支越多越好”,导致关键词堆砌、层级混乱,反而失去导图的意义。优化建议:严格遵循“1个主干—3-7个一级分支—每个分支不超过5个子主题”的原则,提炼核心信息,舍弃次要细节。

误区2:逻辑混乱,关联缺失

仅关注分支罗列,未标注知识点间的因果、并列、递进等关系,使导图成为“信息孤岛”。优化建议:用不同符号(如“→”表因果,“∥”表并列,“⇄”表相互作用)明确逻辑,定期回顾并调整关联线,确保网络清晰。

误区3:工具依赖,忽视思考

过度依赖软件自动生成导图,缺乏主动思考,导致“导图在手,知识未入脑”。优化建议:初期手绘更能加深记忆,熟练后可结合工具(如XMind、MindMaster)优化布局,但核心逻辑需自主构建。

相关问答FAQs

Q1:思维导图适合所有学科吗?如何针对理科和文科调整绘制方法?

A:思维导图适用于大多数学科,但需根据学科特点调整侧重点,理科(如数学、物理)更强调逻辑推导,需突出公式、定理的因果关系和适用条件,函数”导图中,以“定义—性质(单调性、奇偶性)—图像—应用”为主线,用箭头标注“定义→性质推导→图像绘制”的逻辑链;文科(如历史、政治)侧重知识关联,需通过时间线、对比表等梳理事件脉络,中国近代史”导图可按“时间轴(1840-1949)”划分分支,每个时期标注“背景、事件、影响、人物”,用不同颜色区分“屈辱史”“探索史”“抗争史”。

Q2:如何利用思维导图提升团队学习效率?在小组讨论中如何应用?

A:团队学习中,思维导图是协作梳理知识的“共同语言”,具体步骤为:①明确主题,如“项目方案设计”;②分工绘制,每人负责1-2个一级分支(如“市场分析”“技术路径”“风险评估”),提炼关键信息;③合并优化,将个人分支整合为总导图,讨论并补充交叉关联(如“市场分析”中的“用户需求”与“技术路径”中的“功能开发”需连接);④动态更新,根据讨论结果实时修改导图,用“★”标注共识点,“?”标注待解决问题,确保团队目标一致、思路清晰。