这不仅仅是“读完书后画一张图”,而是用思维导图作为核心工具,来深化阅读理解、激发思考灵感,并最终生成一篇结构清晰、内容深刻的读后感。

下面我将分步详细解释如何操作,并提供一个实例模板。

第一部分:为什么用思维导图写读后感?(优势分析)

传统的线性笔记(如逐条罗列)和读后感写作,有时会限制我们的思维,思维导图则能带来以下优势:

- 激发全局观:一打开导图,你就能看到整本书的核心框架和所有关键点,一目了然,避免“只见树木,不见森林”。

- 促进非线性思考:阅读是线性的,但思考是发散的,思维导图允许你自由地连接、跳跃、关联不同的概念,发现书中隐藏的逻辑和灵感。

- 强化记忆与理解:通过“关键词+图像+颜色”的组合,思维导图能极大地调动你的右脑,让信息更容易被记住和理解,你不是在抄书,而是在用自己的语言重构知识。

- 激发创意与灵感:在绘制导图的过程中,一个分支可能会引出你意想不到的联想,从而产生新的观点和感悟,这是线性笔记难以做到的。

- 简化写作过程:思维导图本身就是一篇读后感的“骨架”,你可以直接基于这个结构化的“骨架”,填充血肉,轻松地组织成一篇逻辑流畅的文章,大大降低了写作的难度。

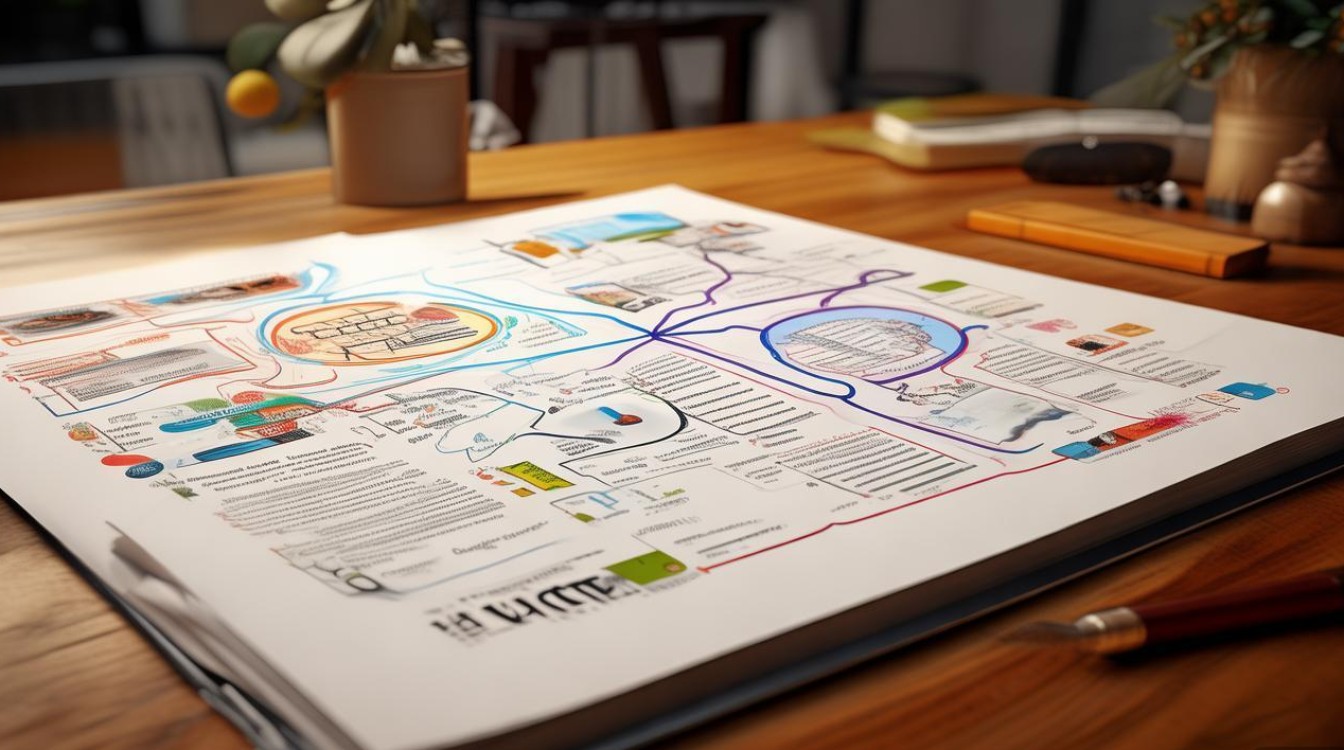

第二部分:如何用思维导图写读后感?(分步指南)

假设你已经读完了一本书,现在开始制作你的读后感思维导图。

准备与中心主题

- 工具:可以选择手绘(A3纸最佳)或使用软件(如XMind, MindNode, FreeMind, Coggle等)。

- 中心主题:在图纸中央画一个图像或写下核心词语,如果你读的是《活着》,中心可以是“余华《活着》读后感”,旁边画一个福贵和老牛的简笔画。

构建主干(一级分支)

这是导图的骨架,代表了你读后感的核心组成部分,通常可以包括以下几类,你可以根据书籍类型和个人习惯调整:

- 书籍基本信息:书名、作者、出版社、核心主题。

- :主要人物、关键情节、核心论点/概念。

- 我的思考与感悟:最核心的部分!包括:

- 金句摘抄:让你印象最深刻的话。

- 观点共鸣/反驳:你同意或不同意作者的地方。

- 启发与联想:这本书让你想到了什么(个人经历、其他书籍、社会现象等)。

- 批判与反思:这本书的局限性或你存疑的地方。

- 总结与应用:

- 核心价值:这本书最大的价值是什么?

- 个人影响:它将如何改变你的行为或思考方式?

- 推荐指数:你会推荐给谁?为什么?

填充细节(二级、三级分支)

从每个主干出发,像树枝一样延伸出更具体的内容。这是最关键的一步,体现你的深度思考。

- 在“核心内容-主要人物”下:

- 福贵:从地主到贫农 → 一生坎坷 → 坚韧的生命力 → 对“活着”的朴素理解。

- 家珍:贤惠、忠诚 → 福贵的精神支柱。

- 在“我的思考与感悟-观点共鸣”下:

- 共鸣点1:苦难的意义 → 分支1:人是为了活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物所活着。 → 分支2:这让我反思现代人追求的“意义”,是否反而成了负担?

- 共鸣点2:小人物的力量 → 分支1:福贵在历史洪流中如此渺小,但他的坚韧却无比伟大。 → 分支2:这让我想到了自己的生活和工作中,那些看似微不足道的坚持。

视觉化与连接

- 使用关键词:每个分支尽量用简洁的词语,而不是长句子。

- 使用图像和符号:用简单的图标(如灯泡代表灵感,心形代表共鸣,问号代表疑问)来增强记忆。

- 使用颜色:给不同的主干分支使用不同的颜色,让结构更清晰。

- 建立关联:用虚线或箭头连接不同分支上的相关点,你可以把“福贵的坚韧”和“我的个人影响-面对困难的勇气”连接起来,体现思考的连贯性。

第三部分:实例模板(《活着》读后感思维导图)

这是一个简化的文字版导图结构,你可以参考它来构建自己的。

中心:余华《活着》读后感 (配图:福贵和老牛)

-

分支1:书籍概览

- 作者:余华

- 类型:长篇小说

- 核心主题:苦难、生命、坚韧

- 一句话概括:一个人和他命运之间的友情。

-

分支2:核心内容

- 主要人物

- 福贵:主角,历经沧桑,见证亲人离世,最终与老牛为伴。

- 家珍:妻子,善良坚韧,福贵的“锚”。

- 关键情节

- 从浪荡子到一贫如洗。

- 战争、饥荒、文革等历史背景下的家庭悲剧。

- 亲人一个个离世的沉重打击。

- 核心概念

- “活着”:不是为了意义,而是生命本身的本能。

- “苦难”:是生命的常态,但人可以选择如何面对。

- 主要人物

-

分支3:我的思考与感悟 (重点)

- 金句摘抄

- “人是为了活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物所活着。”

- “没有什么比活着更快乐,也没有什么比活着更艰辛。”

- 观点共鸣

- 对“活着”的重新理解:摆脱了“必须实现人生价值”的焦虑,活着本身就是一种胜利。 (配图:一个简朴的“√”)

- 小人物的伟大:福贵在宏大的历史面前无力,但他对家人的爱和自身的坚韧,展现了人性的光辉。 (配图:一个微小的但发光的人)

- 启发与联想

- 联想到个人:生活中的烦恼和福贵的苦难相比,显得微不足道,应该更珍惜当下,减少内耗。

- 联想到其他作品:对比《肖申克的救赎》,同样是关于希望,但《活着》展现的是一种更接地气、更朴素的生存哲学。

- 批判与反思

- 叙事的冷静:余华近乎残忍的冷静笔法,有时会让读者感到情感距离,但这或许正是为了突出“活着”本身的纯粹性。

- 金句摘抄

-

分支4:总结与应用

- 核心价值:它教会我,生命的力量不在于呼喊,而在于承受。

- 个人影响:当我感到迷茫或困难时,会想起福贵,提醒自己要“活着”,要坚韧。

- 推荐指数:★★★★★ (五星)

- 推荐对象:所有感到迷茫、对生活有困惑、或想了解生命本质的人。

第四部分:从思维导图到读后感文章

当你完成了思维导图,写作就变得非常简单了:

-

确定文章结构:你可以直接按照导图的分支顺序来组织文章。

- 开头:介绍书籍,并点出你最核心的感悟(来自导图中心或“分支)。

- 主体段落1:概述书籍内容(来自“核心内容”分支)。

- 主体段落2:展开你的深度思考(来自“我的思考与感悟”分支,这是文章的灵魂,可以分几个小点详细论述)。

- 总结全书对你的意义,并升华主题(来自“总结与应用”分支)。

-

:将导图中的关键词、短句和灵感,扩展成通顺、有逻辑的段落,把你的联想、反思和情感融入其中。

思维导图是读后感的“思考引擎”和“结构蓝图”,它将阅读、思考、整理、创作融为一体,让你的读后感不再是简单的内容复述,而是一次真正内化于心的深度对话。